Les propositions de Dom Gauthey formulées en 1782-1783 sur la transmission de la voix par le biais de tuyaux ne paraissent pas avoir eu d'écho en Angleterre. Moins de dix ans plus tard, un des principaux philosophes anglais, Jeremy Bentham (1738-1842), va formuler une idée assez similaire dans ses écrits sur son fameux Panopticon, un projet architectural de prison modèle qu'il va défendre pendant plus de vingt ans. D'abord intégrée dans un modèle de surveillance carcéral, l'idée du recours aux "tuyaux de conversations (conversation tubes) va être étendue à d'autres usages, domestiques, militaires, administratifs. Très attaché à son idée, Bentham va approcher le gouvernement britannique pour défendre l'idée d'un recours systématique à des tuyaux de cuivre pour organiser la transmission d'information, listant les applications possibles. Il continuera à proposer un recours aux "tuyaux de conversation" jusque dans ses derniers écrits, plaidant en particulier pour leur installation dans les Ministères.

-

Un des philosophes de l'utilitarisme

De Jeremy Bentham, Marx a écrit qu'il était "la sottise bourgeoise poussée jusqu'au génie" (1). . Bentham écrivait beaucoup, mais finalisait rarement ses publications, dont l'édition a souvent été prise en charge par des amis ou par son exécuteur testamentaire. C'est ainsi que le fameux mémoire sur le Panopticon adressé en 1791 à l'Assemblée nationale est en fait une compilation de lettres réalisées par un traducteur suisse, Etienne Dumont, et qu'une grande partie des écrits de Bentham a été publiée à titre posthume par son exécuteur testamentaire John Bowring. Entreprise en 1959 avec le Bentham Project, la publication scientifique de l'oeuvre du philosophe est une oeuvre de longue haleine, non encore achevée : depuis 1968, vingt-deux volumes ont été édités, sans compter douze volumes de correspondance et une édition en ligne des manuscrits, dont beaucoup restent à transcrire.

Un tel corpus fait évidemment les délices des historiens des idées politiques, Bentham ayant été non seulement un théoricien mais un observateur engagé des événements internationaux de son époque, de la Révolution française à la Révolution bolivarienne. Très en vogue au 19ème siècle en France, la pensée de Bentham a été négligée dans le courant du 20ème siècle, mais redécouverte, par l'analyse que Michel Foucault a donné, dans Surveiller et Punir (1975) du projet de Panopticon (2). Les traductions progressives, l'accès plus facile aux textes originaux grâce à la numérisation des éditions originales et des traductions anciennes, de nouvelles traductions et la création d'un Centre Bentham à l'Université de Lille permettent une meilleure connaissance de cette oeuvre foisonnante et labyrinthique (3).

De manière très sommaire, on peut dire que Bentham est un des principaux penseurs de l'utilitarisme, ce courant de pensée né au 18ème siècle dans le sillage des oeuvres de Locke, Hume et Helvetius. L'élaboration d'une philosophie sociale doit partir du constat que les hommes sont guidés par la recherche de leur intérêt, de leur plaisir et l'objectif de la politique doit être la recherche des formules garantissant la plus grande utilité pour la collectivité. Bentham s'est attaché à la recherche des principes moraux, politiques et judiciaires permettant d'atteindre cet objectif.

-

Le rôle de l'information dans la société démocratique

Les historiens des médias ont longtemps négligé ou ignoré l'importance des contributions de Jeremy Bentham en matière de communication. Du point de vue de l'historien des médias, la pensée de Bentham est cependant intéressante à plus d'un titre. Dans le cadre de notre démarche d'archéologie de la transmission sonore, notre propos ne sera pas ici d'essayer de présenter l'ensemble de ces contributions, mais de mettre l'accent sur une aspect matériel de sa pensée qui, à notre connaissance, n'a pas encore fait l'objet d'une étude systématique : l'intérêt constant de Bentham pour la communication par tuyaux acoustiques, ce qu'il appelait les conversation tubes.

Résumons rapidement les grandes thématiques de l'oeuvre de Bentham relatives à l'information et la communication.

Dans Surveiller et Punir, Michel Foucault a défendu la thèse que le panopticon de Bentham, initialement conçu pour la surveillance des prisonniers, des pauvres, des malades, des ouvriers, préfigurait le panoptisme généralisé de la société de surveillance, évolution logique du libéralisme.(4) Comme le résume Gilles Deleuze, « Quand Foucault définit le Panoptisme, tantôt il le détermine concrètement comme un agencement optique ou lumineux qui caractérise la prison, tantôt il le détermine abstraitement comme une machine qui non seulement s'applique à une matière visible en général (atelier, caserne, école, hôpital autant que prison), mais aussi traverse en général toutes les fonctions énonçables. La formule abstraite du Panoptisme n'est plus « voir sans être vu », mais « imposer une conduite quelconque à une multiplicité humaine quelconque» (5).

La mise en évidence du potentiel totalitaire et répressif du Panopticon, de son objectif de contrôler toute forme de déviance, n'était cependant pas neuve et apparaît chez des lecteurs anglo-saxons de l'oeuvre de Bentham dès le milieu des années 60. A partir des années 1990 et du développement des caméras de surveillance puis d'Internet, la référence à la lecture métaphorique de Bentham par Foucault s'est banalisée, au point de devenir un cliché d'une supposée "culture générale". Le panopticon de Bentham serait ainsi la préfiguration d'une société contrôlée par les caméras de surveillance, les émissions de télé-réalité, les webcams, les cookies et les GIS sur Internet constituent la réalisation parfaite de cette société de surveillance (6) Des géographes se sont même amusés à comparer les coûts du panopticon de Bentham, du système de surveillance du Big Brother de Orwell et de la géolocalisation d'un utilisateur de téléphone cellulaire (7)

La mise en avant du thème de la surveillance dans la pensée de Bentham a parfois fait oublier la réflexion du philosophe sur les libertés publiques et son engagement en faveur des mouvements démocratiques (Révolution française, partis libéraux en Espagne et au Portugal, en Grèce, révolution bolivarienne,...). Jürgen Habermas, dans sa thèse L'espace public avait pourtant souligné l'importance accordée par Bentham à la publicité des affaires publiques. Plus récemment, les spécialistes de Bentham se sont attachés à montrer que Bentham a été le premier utilitariste à théoriser la liberté de la presse et le "tribunal de l'opinion publique" (8). D'autres contributions tendent cependant à montrer que la conception de Bentham sur la publicité et la transparence des affaires publiques sont devenues illusoires dans une société où la presse est monopolisée par des entreprises privées ou peuvent avoir un coût démesuré et des effets pervers (9).

Un aspect moins connu de la pensée de Bentham en matière d'information, et qui est pourtant précurseur, est son insistance, en vue de déterminer les utilités collectives, sur l'importance des enquêtes : collecte d'informations orales, questionnaires, statistiques,..., activités indispensables pour la jurislation indirecte. L'activité de gouvernement ne doit plus être basée sur des principes généraux, mais sur une connaissance précise de la réalité. Cette approche, qui dans la société technocratique actuelle paraît bien banale, était, au début du 19ème siècle, une idée novatrice. Comme le souligne Guillaume Tusseau, qui a mis en évidence cette dimension de la pensée de Bentham, "dans le Constitutional Code un « legislation enquiry judicatory » recueille, au sein de la Législature et des sublégislatures locales, les informations nécessaires à l’édiction du droit. Au niveau local également, un officier d’enregistrement (local registrar) collecte toutes les données sur les naissances, les décès, les mariages et les transferts de propriété" (10).

Jeremy Bentham. Gravure de J. Posselwhite d'après un portrait par G.F. Watts.

(1) MARX K. Le Capital, XXIV, V, in Oeuvres. Economie I, Traduction de M. Rubel, Coll. La Pléiade, Gallimard, 1965, p.1117-1118.

(2) FOUCAULT, M. Surveiller et punir, Gallimard, 1975

(3) Parmi les travaux français signalons : LAVAL C., Jeremy Bentham : le pouvoir des fictions, Presses universitaires de France, 1994 ; TUSSEAU, G., Jeremy Bentham et le droit constitutionnel, L'Harmattan, 2001 ; LAVAL, C., Jeremy Bentham : les artifices du capitalisme, PUF, 2003 ; Numéro 19, 2004/1, de la Revue française d'histoire des idées politiques ; CLERO, C. Bentham : Philosophe de l'utilité, Ellipses, 2006 ; DE CHAMPS, E, La déontologie politique : Ou la pensée constitutionnelle de Jeremy Bentham, Droz, 2008 ; DE CHAMP E. et CLERO C. (dir.), Bentham et la France, SVEC, 2009:9 ; CHAUVET, C., Jeremy Bentham vie oeuvres concepts les grands théoriciens sciences économiques & sociales, Ellipses, 2010 ; GUILLOT A., Jeremy Bentham : le peuple comme fiction, Publications de la Sorbonne, 2014 ; Utilitarisme et liberté. La pensée politique de Jeremy Bentham, Archives de Philosophie, Tome 78, 2015/2

Un Centre Bentham a été créé à l'Université de Lille et publie depuis 2006 la Revue d’études Benthamiennes.

(4) Avant Foucault, la thématique de la société de surveillance chez Bentham avait déjà été mise en évidence par l'historienne américaine Gertrude Himmelfarb : HIMMELFARB G., "The Haunted House of Jeremy Bentham", in HERR R., PARKER H.T., Ideas in History, Duke University Press, 1965, pp.189-206. Voir également MANNING D.J., The Mind of Jeremy Bentham, Longmans, 1968. La même année que Surveiller et punir " était paru l'article du psychanalyste Jacques-Alain Miller, proche de Jacques Lacan "Le despotisme de l'utile : la machine panoptique de Jeremy Bentham", Ornicar, mai 1975.

Sur le contexte intellectuel de cette redécouverte du panopticon en France, voir JAY, M. Downcast Eye. The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought, University of California Press, 1993 BRUNON-ERNST A.; « Foucault revisited » Journal of Bentham Studies. vol. 9, 2007, Foucault et l'Utilitarisme, Revue d'Etudes Benthamiennes, 8/2011

(5) DELEUZE, G., Michel Foucault, Editions de Minuit, 1986, p.41

(6) Parmi les ouvrages et articles inspirés par la lecture de Foucault, citons, par ordre chronologique, ZUBORFF, S.. In the age of the smart machine: the future of work and power. Basic Books. 1988, pp. 315–361 ; FRIEDBERG A., Window Shopping. Cinema and the Postmodern, University of California Press, 1993 ; GRAU O., Virtual Art. From illusion to Immersion, The MIT Press; 2003, p.111, MATTELART A., La globalisation de la surveillance ; aux origines de l'ordre sécuritaire, La Découverte, 2007. Le panopticon de Bentham est la référence principale de WEIBEL, P., FROHNE U., LEVIN, T.Y., CTRL [SPACE]: Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, MIT Press, 2002, pp.41-42 La référence est implicite in RAZAC O., L'écran et le zoo. Spectacle et domestication. Des expositions coloniales à Loft Story, Denoël, 2002, p.89. ; MATHON, V.-E. "Bentham’s Geometrics as Applied to the Internet Age and the Global Economy: Bentham 2.0.’ Journal of Bentham Studies, 2012, 14(1): 1, pp. 1–9.

(7) Les coûts annuels par individu sont respectivement estimés à 22 600 $, 14 000 $ et 240 $. Voir DOBSON J.E., FISHER P.F., The Panopticon's Changing Geography", Geographical Review, Vol. 97, No. 3, pp. 307-323. On peut supposer que la généralisation de l'Internet mobile a encore fait baisser les coûts !

(8) HABERMAS, J., L'espace public (1962), Trad. Marc B. de Launay, Payot, 1978. Nouvelle édition avec un préface inédite de l'auteur, Payot, 1993, pp. 109-111.

.Les textes les plus significatifs de Bentham sur la liberté de la presse et la publicité des affaires publiques sont :

-

"La publicité", Chapitre III de Tactique des assemblées législatives : suivie d'un traité des sophismes politiques, J.J. Paschoud, Paris, 1816; Ce livre est une compilation en français de manuscrits écrits par Bentham en 1791 à l'intention de la Constituante française, dont il ne reste que des fragments.

-

"Publicity", Chapter II, An Essay on Political Tactics, traduction par Smith de la Tactique, sous la supervision de Bentham, publiée dans le volume 2 de l'édition Browring (1839) et reprise dans l'édition du Bentham Project (1999)

-

The elements of the art of packing, E. Wilson, 1821, Ch. VII, pp.72 et s. (écrit en 1809)

-

"On the Liberty of the Press, and Public Discussion, and Other Legal and Political Writings for Spain and Portugal" (1821) , "Sur la liberté de la presse et de la discussion publique" in Garanties contre l’abus de pouvoir et autres textes sur la liberté politique, trad. M.-L. Leroy, Paris, ENS éditions, 2001, p. 41-99.

-

Securities against Misrule, (écrit en 1822, publié en 1843 dans l'édition Browing), éditon du Bentham Project par P. Schoffield, Clarendon Press 1990, p.22 et s.

-

Constitutional Code (commencé en 1822, publication du premier volume en 1830). Edition du vol.1 par lee Bentham Project par F Rosen et J.H. Burns, Clarendon Press, 1983

(8) CUTLER, R., "Jeremy Bentham and the Public Opinion Tribunal", The Public Opinion Quarterly, Vol. 63, No. 3 (Autumn, 1999), pp. 321-346 ; NIESEN, P., "Parole, vérité et liberté de Jeremy Bentham à John Stuart Mill", Archives de Philosophie, Tome 78, 2015:2, pp. 291-308

(9) SPLICHAL, S. "Bentham, Kant, and the right to communicate", Critical Review A Journal of Politics and Society Volume 15, 2003 - Issue 3-4 ; BAUME S., PAPADOPOULOS, Y., "Transparency: from Bentham’s inventory of virtuous effects to contemporary evidence-based scepticism", Critical Review of International Social and Political Philosophy Volume 21, 2018 - Issue 2, pp. 169-192.

(10) TUSSAUD, G., "Sur le panoptisme de Jeremy Bentham", Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 2004/1 (N° 19), pages 3 à 38

-

Le Panopticon de Bentham : un dispositif architectural visuel mais également acoustique

Les origines et le développement de la pensée de Bentham sur le Panopticon ont été beaucoup étudiées et nous n'y reviendrons pas ici en détail (11). Foucault a émis l'hypothèse que le modèle initial se trouvait dans la ménagerie du Palais de Versailles. Bentham, quant à lui, reconnaissait avoir emprunté l'idée d'une prison permettant de surveiller, de manière efficace, économique et éducative l'ensemble des prisonniers à son frère Samuel, qui travaillait en Russie sur le projet de prison de Krichev (Biélorussie) commandé par le Prince Potemkine. De là, certains chercheurs ont avancé la thèse que le modèle était à chercher dans la théâtralité du pouvoir russe à l'époque impériale et dans les traditions architecturales de l'Eglise orthodoxe (12) , voire dans l'organisation architecturale des édifices administratifs de la Chine impériale (13). Toujours est-il que Jeremy Bentham formule l'idée dans plusieurs lettres publiques, écrites en Russie en 1786 (14). En 1791, Bentham publie deux lettres, les Postscripts, dont une contient les fameux plans commandés à Willey Reveley.(15) Son correspondant suisse Dumont, à partir de notes manuscrites en fait une synthèse, désormais classique, destinée à l'Assemblée nationale et connues sous le titre de Panoptique.(16)

-

Sur l'origine du terme panopticon

Dans cette recherche des origines du panopticon, une piste ne me paraît pas avoir été beaucoup explorée, peut-être parce qu'elle ne parait pas très sérieuse aux lecteurs contemporains, alors qu'elle était une source de réflexion pour les savants du 18ème siècle : la culture de la récréation scientifique, faite de démonstrations électriques, de tours d'illusionnistes et de machines extraordinaires, créées par des esprits fantaisistes mais bons connaisseurs des phénomènes naturels, cette culture héritée de la magie naturelle du 16ème siècle d'un Francis Bacon ou d'un Giambattista della Porta, ou du Théâtre du Monde d'un Athanasius Kircher.

L'examen de l'origine du terme panopticon constituera un premier indice. En 1767 le terme est utilisé dans une annonce pour désigner "a Universal Perspective, by Reflection and Refraction" et le Oxford Dictionnary mentionne son utilisation par Benjamin Franklin (17). Mais le terme est plus ancien. Dans un texte autobiographique où il raconte sa dispute avec le roi George III, Bentham écrit 'A Mr Pinchbeck a sort of artist, who enjoyed more or less of the same favour of Georges the Third had either anticipated me, or afterwards followed me, in the employment given to the name" (18)

Bentham, qui était pourtant un homme d'une évidente mémoire et d'une grande culture mondaine, paraît ici oublier qu'un panopticon avait bien été inventé aux alentours de 1742 par les frères Pinchbeck, Edwards et Christopher Junior, fils de Christopher Pinchbeck, horloger et créateur fameux d'automates (19). La machine fut vendue par souscription en 1750, comme en atteste une nouvelle dans la gazette hollandaise Amsterdam, qui écrit "Elle représente et exécute au moyen des Ressorts et Secrets invisibles tout ce qu'il y a de curieux dans la Nature par le mouvement et la mélodie".(20)

Nouvelle en provenance de Londres, 15 décembre 1750 dans la gazette hollandaise Amsterdam, 22 décembre 1750

Lorsque M. de Louthebourg présente son Eidophusicon en 1782, The European Magazine écrit que ce spectacle suscite plus d'admiration que "the moving pictures in the panopticon" (21)

-

La dimension acoustique du panopticon

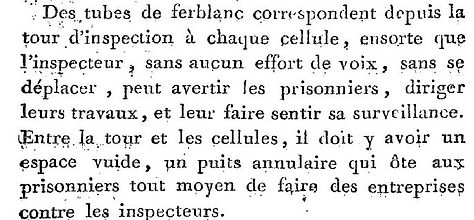

Quoi qu'il en soit, le terme Panopticon, forgé sur deux racines grecques, suggère un dispositif optique et, par là, induit en erreur. En effet aussi bien la machine des Pinchbeck que le dispositif architectural de Bentham impliquent la vision, une vision en mouvement, mais également le son. Le lecteur français qui, souvent ne connaît que la version française, le Panoptique, assemblé et traduit par Etienne Dumont, peut lire :

L'origine du recours aux tubes de fer blanc : les "speaking figures" et les "têtes parlantes"

L'idée de recourir à un système complémentaire de tuyaux (conversation tubes) pour la communication orale n'a retenu l'attention de Foucault que de manière marginale. Dès 1977, l'historienne Michelle Perrot a essayé de faire parler le philosophe de ces "fameux tubes, extraordinaire invention", mais celui-ci a répondu par des considérations générales, sur le coût social de la machine, sans essayer d'analyser ce dispositif complémentaire (22).

Par la suite, la présence de ce dispositif acoustique a été souligné par divers auteurs (23) et le fait que Foucault n'y ait pas prêté attention interrogé par quelques-uns (24).

A notre connaissance cependant, personne n'a essayé de reconstituer l'évolution de la pensée de Bentham sur ce dispositif acoustique que Michelle Perrot appelle une "extraordinaire invention" et auquel il pensera jusque dans ses derniers écrits et pour laquelle, nous allons le voir, il envisagera des usages beaucoup plus diversifiés que la surveillance au sein des seuls Panopticons. Le sujet peut avoir l'air un peu trivial, mais l'étude de l'évolution d'un sujet qui a intéressé Bentham pendant près de quarante ans permet à la fois de percevoir l'évolution de ses idées politiques et les lents progrès dans l'adoption de cette technologie pour nous dérisoirement simple, mais qui, comme le montre l'histoire de Dom Gauthey, était perçue comme extrêmement novatrice et riche de potentialités à découvrir.

Tuyau acoustique en fer blanc in GUYOT, E.G., Nouvelles récréations physiques et mathématiques, 1786.

L'idée d'équiper les prisons panoptiques, mais aussi les hôpitaux de tubes acoustiques apparaît dès la Letter II (1786:1787) (25) L'idée initiale est qu'un petit tube d'étain (tin tube) devrait relier chaque cellule de prisonnier à la loge du surveillant afin d'éviter à ce dernier d'avoir à élever la voix. Le moindre murmure, d'un côté ou de l'autre, nous dit Bentham, pourra être entendu dès lors que l'on aura été averti de coller l'oreille à l'embouchure du tuyau. Les tuyaux seront utiles pour donner des instructions aux prisonniers. Le système permettra ainsi d'éviter la confusion qui pourrait arriver si plusieurs gardiens avaient à élever la voix pour donner des instructions à des prisonniers différents. La tranquillité fournie par ce type de communication sera particulièrement appréciable pour maintenir le calme dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux le système peut être bi-directionnel : par un simple chuchotement, le malade pourra en effet communiquer à la loge centrale ce dont il a besoin (26).

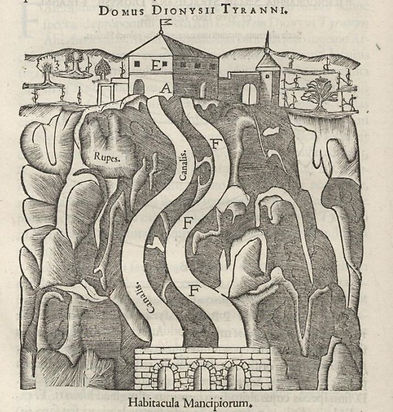

Ce qui était neuf, dès les Letters, dès 1787, c'était bien sûr l'idée du panopticon lui-même en tant que dispositif visuel, mais aussi celle de le renforcer par un dispositif acoustique non encore utilisé dans les autres sphères de la vie sociale. L'idée de recourir à des dispositifs acoustiques à des fins de contrôle social n'était pas tout à fait neuve. Athanasius Kircher dans sa Musurgia universalis (1650), puis dans sa Phonurgia Nova (1673) avait déjà évoqué l'"oreille de Denys de Syracuse" et avait lui même présenté des dispositifs acoustiques permettant aux princes d'écouter ce qui se disait dans leur palais ou sur la place publique. Il est probable que Bentham ait connu la Musurgia Universalis ou la Phonurgia Nova, l'oeuvre du savant jésuite étant encore familière aux lettrés anglais de la seconde moitié du 18ème siècle. Cependant Bentham prend soin cependant de marquer la différence avec Kircher (27) :

"J'espère qu'aucun critique (...) ne fera à une maison de surveillance (inspection-house) l'injustice de la comparer à l'oreille de Dyonisos (Dionysius' ear). L'objet de cette dernière invention (contrivance), c'était de savoir ce que disaient les prisonniers sans qu'ils aient le moindre soupçon. L'objet du principe de surveillance, c'est exactement le contraire : c'est non seulement de les faire soupçonner, mais plus encore de les convaincre que tout ce qu'ils font est connu, même si ce n'est pas le cas. La détection, tel est l'objet de la première invention ; celle de la seconde est la prévention".

(11) EVANS, R., The Fabrication of Virtue : English Prison Architecture 1750-1840, Cambridge University Press, 1982 ; SEMPLE J. Bentham's Prison: a Study of the Panopticon Penitentiary, Clarendon Press, 1993 ; KASCHADT, K., "Jeremy Bentham. The Penitentiary Panopticon or Inspection Room" in WEIBEL, P., FROHNE U., LEVIN, T.Y., CTRL [SPACE]: Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, MIT Press, 2002, pp.114-119 ; STEADMAN, P., "The Contradictions of Jeremy Bentham’s Panopticon Penitentiary", Journal of Bentham Studies, vol. 9, 2007.

Samuel Bentham (1757-1831), ingénieur, architecte naval, inventeur.

(12) WERRETT, S. ‘Potemkin and the Panopticon: Samuel Bentham and the Architecture of Absolutism in Eighteenth Century Russia.’ Journal of Bentham Studies, 1999, 2(1): 1, pp. 1–25

(13) SCHNEEWIND S.K., "The Panopticon Comes Full Circle?" UC San Diego, 2017.

(14) BENTHAM J. Panopticon or the Inspection-House containing the Idea of a New Principle of Construction, (1786-1791) in The works of Jeremy Bentham published under the superintendence of his executor, John Bowring, Vol.4, Edinburgh, 1843

(15) BENTHAM J., Panopticon, Part I, Postcript, (1791) in op.cit, p. 67-120 ; Part II Postcript, in op.cit., 121-170

Les principales lettres et Postcripts ont été réunies in BENTHAM J. The Panopticon Writting, edited and introduced by Miran Bozivic, Verso, 1995.

(16) BENTHAM J., Panoptique, Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d'inspection, et nommément des maisons de force, Imprimerie nationale, Paris, 1791. Le texte est repris dans BENTHAM J., Traités de législation civile et pénale, précédés de principes généraux de législation, et d'une vue d'un corps complet de droit. Tome 3, Bossange, Masson et Besson, 1802. Rééditions : Le Panoptique : Précédé de l'Oeil du Pouvoir, entretien avec Michel Foucault, Belfond, 1977 ; Mille et une nuits, Paris, 2002

(17) The Public Advertiser, 11 November 1767

(18) BENTHAM, J. "History of the War Between Jeremy Bentham and George the Third by one of the Belligerant (1830, XI, 06)" in MACK, M.P. (ed.), A Bentham Reader, Pegasus, 1969, p.196.

(19) ATTICK, R.D., The Shows of London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1978, p.60 ; FRIEDBERG, op.cit., p.219

(20) Amsterdam, 22 décembre 1750.

(21) The European Magazine, 1782

(22) Foucault évoque la surveillance acoustique, qu'il repère dans la première version du Panopticon, dans une note de Surveiller et punir, p.235, n.2. Il note, à tort, que Bentham l'abandonne dans le Postscript "peut-être parce qu'il ne pouvait pas introduire de dissymétrie et empêcher les prisonniers d'entendre le surveillant aussi bien que le surveillant les entendait". Sur l'entretien avec Michelle Perrot, voir «L'oeil du pouvoir» (entretien avec J.-P. Barou et M. Perrot), in BENTHAM J., Le Panoptique, Paris, Belfond, 1977, pp. 9-31. ; repris in FOUCAULT M., Dits et écrits, 1954-1988, Tome III, Gallimard, 1994

(23) EVANS R. op.cit., 1982 ;; BRAIVE, G., "Jeremy Bentham (1748-1832) L'homme et l'oeuvre accompagné d'un essai de bibliographie", in GERARD P. et al. (dir.), Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham, Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, 1987, p.19 ; BOZOVIC, M. Introduction, in BENTHAM J., The Panopicton Writngs, edited and introduced by M. BOZOVIC, Verso, 1995 ; ZBIKOWSKI, D., "The Listening Ear : Phenomena of Acoustic Surveillance", in WEIBEL, P., FROHNE U., LEVIN, T.Y., CTRL [SPACE]: Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, MIT Press, 2002, pp.41-42 ; SZENDY P., Sur écoute. Esthétique de l'espionnage, Editions de Minuit, pp. 32-39 ; TUSSEAU, art.cit. ; CLUETT S., "Acoustic Projection and the Politics of Sound", Working Paper, Princeton University, 2010 ; LAVAL C.; "Surveiller et prévenir. La nouvelle société panoptique", Revue du MAUSS, 2012/2 (n° 40), pages 47 à 72 ; CITTON, Y., "Communication", in BACZKO, B., PORRET M., ROSSSET F. (dir.), Dictionnaire critique de l’utopie au temps des Lumières, Georg, 2016, p. 215-242.

(24) Voir en particulier SIISLAINEN L., Foucault and the Politics of Hearing Routledge, 2012. Recension par ZUM P., Foucault Studies, No. 18, pp. 293‐296, October 2014

(25) BENTHAM J., Letter II, in Panopticon, p.41

(26) ibid. p.62

Panoptique, édité et traduit par Etienne Dumont est une petite brochure de 52 pages, en petit format. Elle ne permet pas, à elle seule, d'appréhender l'évolution de la pensée de Bentham sur son projet.

L'oreille de Denys, Tyran de Syracuse, qui lui permettait d'écouter les prisonniers (KIRCHER, A., Phonurgia Nova, 1673).

(27) BENTHAM, J., Panopticon Postscript Part I, p. 84 in Panopticon or the Inspection-House containing the Idea of a New Principle of Construction, (1786-1791) in The works of Jeremy Bentham published under the superintendence of his executor, John Bowring, Vol.4, Edinburgh, 1843, p.66. Traduction in SZENDY P., op.cit., pp;36-37. Szendy commente "Ainsi le Panopticon, avec son éventuel supplément panacoustique, serait à la fois plus et moins que l'oreille de Dionysos. Plus, car la surveillance est potentiellement permanente ; moins, car elle ne vise pas, apparemment, les secrets intimes de ses occupants".

-

L'origine de l'idée du recours au tube d'airain

Le recours au tube d'étain (tin tube) pour transmettre la voix ne devait pas être une évidence pour les lecteurs, car Bentham se sent tenu dans le Postscript Part I (1791) d'en donner un description et une explication théorique (28). Il nous dévoile d'emblée ce qui est probablement la source de son inspiration : "The power of possessed by metallic tubes of conveying the slightest whispers to an almost indefinite distance, can be no secret to such readers as have seen any of the exhibitions of speaking figures, whose properties depend upon this principle"

La vogue des expositions des "speaking figures", des "têtes parlantes", avait été lancée en France par les Nouvelles récréations physiques et mathématiques d'Edme Gilles Guyot, dont la première publication date de 1770. Le livre de Guyot avait été adapté dans Rational Recreations de William Hooper (1774, 1782, 1787), dont les Recreations L et LI ("The communicative busts" et "The oracular head") recouraient à des tube de fer blanc (tin tubes) (29). Des démonstrations de "speaking figures" ont eu lieu à Londres et Edimburg en 1784-1786, mais elles recouraient au modèle de la poupée parlante, avec porte-voix, qui avait été lance à Paris en 1783 sous le nom de "poupée parlante". C'est donc ailleurs que Bentham a pu observer les tuyaux de fer blanc.

Il nous indique avoir vu des tubes acoustiques en deux endroits à Londres. La première fois, probablement au début des années 1770. ce fut chez MM. Nairne et Blunt, qui étaient des facteurs d'instruments scientifiques de réputation internationale, établis à Cornhill, et qui fournissaient aussi bien l'Amiral Cook que Benjamin Franklin (30).

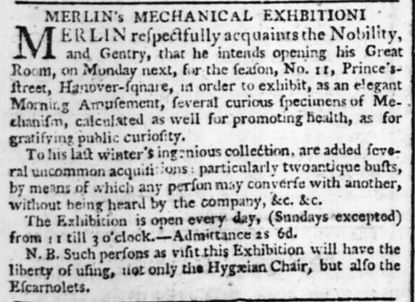

La deuxième observation de tubes acoustiques se fit chez un Mr. Merlin, que le lecteur de l'époque est supposé connaître (31). Ce Mr Merlin, plus connu par les Anglais que dans sa patrie d'origine, n'est autre que Jean-Joseph Merlin (1735-1803), un inventeur citoyen de la Principauté de Liège, né dans la petite ville médiévale de Huy, et qui faisait les délices de la société londonienne par son excentricités et ses inventions telles qu'instruments de musique un peu biscornus (clavecin/piano forte, machine jouant des timbales et de la trompette et qui peut-être ajoutée à un clavecin), ses automates (dont le fameux Cygne d'argent) et les patins à roulettes. Celui-ci, que le Times cite comme "bien connu pour ses inventions mécaniques", organisa en novembre 1787 des expositions de curiosités mécaniques. L'exposition incluait la conversation secrète entre deux bustes antiques, qui n'était certainement que la reprise des "bustes parlants" décrits par Guyot et Hooper et dont on retrouve la description exacte dans la note de Bentham.

(28) BENTHAM, J., Panopticon Postscript Part I, p. 84

(29) HOOPER W., Rational Recreations, vol. II, L. Davis, London, 1774, pp. 202-203.; 2nd edition; 1782. ; 3rd edition 1787. Recension in Critical Review, 1774, p. 49 et s.

Edward Naine et sa machine électrique

(Source : Wikipedia)

(30) Les constructeurs d'instruments Edward Nairne (1726-1806) et Blunt (ou Blount), établis à Cornhill, ont été associés de 1774 à 1794. Nairne et Blunt jouissaient d'un réputation internationale dans les milieux scientifiques. La collection d'instruments de Harvard University ainsi que celles du Science Museum de Londres comportent différents instruments, publications et catalogues de leur magasin, mais nous ne trouvons pas trace de tuyaux acoustiques.

(31) Sur Jean-Joseph Merlin, voir notamment ATTICK, op.cit., pp. 72-76 et sa biographie, très bien documentée, sur la version anglaise de Wikipedia.

Annonce d'une exposition de M.. Merlin, The Times,

21 November 1787.

Jean-Joseph Merlin, portrait par Thomas Gainsborough, 1781. (Source : Wikipedia)

Bentham évoque également le système de communication avec le personnel de maison mis au point par Mr Merlin, comme si ce système était bien connu de ses lecteurs. On n'en trouve qu'une seule description, en date du 11 septembre 1786, dans le journal que l'écrivaine allemande Sophie La Roche a tenu lors de son séjour à Londres (32)

(32) LA ROCHE S. von, Tagebuch einer Reise durch Holland und England, Ulrich Weiss und Carl Ludwig Brede, 1788, pp.299-301 ; Sophie in London, 1786: being the diary of Sophie v. la Roche, J. Cape, 1933, pp.139-141.

L'idée d'éviter des déplacements inutiles aux domestiques est une idée typiquement utilitariste, plait au philosophe, non pour soulager la fatigue des bonnes obligées de monter d'un étage pour la moindre chose, mais pour faire gagner du temps aux membres de la famille. De même la transposition d'un dispositif de communication à distance dans la prison, avec un système acoustique qu'il suppose plus performant et plus économique., initialement, est conçu, dans la Letter II non pour le confort du prisonnier mais pour éviter les déplacements inutiles des gardiens

-

Les perfectionnements du système acoustique dans le Postscript

Dans le Postscript, cependant le système est conçu de manière plus élaborée. Bentham conçoit deux réseaux de tubes : le premier est pour la conversation entre l'inspecteur principal et les inspecteurs subordonnés qui sont sous contrôle. Pour ce réseau un tuyau sera nécessaire pour chaque galerie, mais toutes les embouchures seront dans la même pièce, de manière à permettre à l'inspecteur principal de donner en même temps des instructions similaires à plusieurs subordonnées. Pour ce type de tuyaux seule l'expérience pourra décider si une cloche est nécessaire pour attirer l'attention des subordonnés lorsqu'on veut s'adresser à eux, ou si la voix suffira.

Le second réseau doit permettre à l'inspecteur principal, lorsqu'il l'estime utile, de s'adresser directement au prisonnier dans sa cellule. Des tuyaux fixés aux murs, traversant la tranchée en anneau du bâtiment ("annular weel") et continuant sur une grande longueur, sont hors de question. On ne pourra recourir qu'à des tuyaux courts, connus sous le nom de speaking trumpet, c'est à dire des porte-voix. Bentham se rend compte d'un problème pratique ; de la loge centrale, l'inspecteur ne voit pas complètement le prisonnier dans sa cellule et ne peut donc pas systématiquement lui intimer l'ordre de l'écoute par un système tubulaire. Si l'on comprend bien, il faudra donc utiliser le réseau tubulaire s'adressant aux subordonnés pour alerter les prisonniers que l'on souhaite s'adresser à eux avec un porte-voix. Finalement peu confiant dans l'efficacité des tuyaux sur les longues distances, Bentham fait donc une reculade importante par rapport à ce qu'il avait imaginé dans la Letter II.

La note de bas de page, et la comparaison avec le système de Jean-Joseph Merlin, est l'occasion pour Bentham de développer diverses considérations sur les avantages techniques du système tubulaire, mais aussi de se livrer à un peu de prospective technique, qui indique qu'il n'est pas lui-même encore complètement convaincu. Bien sûr son système tubulaire est plus économique et pourrait, mieux que celui de Merlin, convenir pour une utilisation domestique.Il indique qu'il pourrait inclure une cloche et servir de gaine. Mais Bentham se pose la question de l'impact de différents coudes et angles dans les tuyaux sur la transmission du son, sans pouvoir apporter de réponse définitive. Il imagine que la transmission pourrait se faire par fil (wire), voire par lin d'Australie (New South Wales flax), Toujours très pratique, il imagine que dans les salles des domestiques il y aurait différentes embouchures, correspondant aux différentes pièces de l'immeuble et que chacune pourrait avoir une couleur différente pour les identifier. Il considère que, pour ceux qui pourraient se l'offrir, le cuivre serait préférable au fer blanc. Ses inquiétudes ne l'empêchent pas de terminer par une sorte d'émerveillement sur son propre génie : comment est-il possible que l'humanité n'ait pas pensé plus tôt à un tel système?

-

Les tuyaux des frères Wyatt

Les doutes de Bentham paraissent avoir été levés par la démarche de deux industriels et vont le conduire à une nouvelle phase de réflexion sur la communication par tuyaux, qui reste méconnue dans la mesure où elle n'a été révélée que par la publication récente, en 2017, de la correspondance de Bentham pour l'année 1793.

Le 23 septembre 1793 les frères Charles et John Wyatt, industriels spécialisés dans l'étamage du cuivre, envoient une invitation à Bentham d'assister le lendemain au 5, New Bridge Street, à des expériences de transport de sons par des tuyaux '"experiments on conveying sound through pipes") qui auront lieu dans les locaux de leur entreprise Tinned Copper. Il est précisé dans l'invitation qu'un grand nombre de personnes ont été contactées à cette occasion (33).

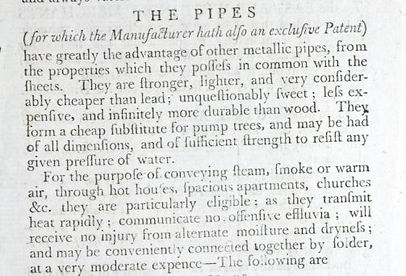

Les frères Charles et John Wyatt sont les fils de John Wyatt, lequel en 1733, à Birmingham, avait inventé la méthode de filage par rouleau (spinning by rollers), qui révolutionna l'industrie textile (34). En 1791, Charles Wyatt, alors installé à Birmingham, avait obtenu un brevet (King's patent) pour un procédé d'étamage de feuilles de cuivre ("tinned copper sheet") (35) La New Bridge Street se situe dans le quartier de Blackfiars à Londres. En 1801, Samuel Bentham, le frère de Jeremy, reçut de la Society of Arts une médaille d'or pour un procédé permettant de conserver l'eau fraîche pendant de longs voyages recourant au procédé de feuille d'étain de Charles Wyatt, Bridge Street (36) Charles Wyatt a également obtenu en 1802 un brevet pour un procédé de distillation dans des vases de cuivre étamé (37).

Le brevet de Charles Wyatt sur l'étamage du cuivre couvrait également l'utilisation du procédé pour la fabrication de tuyaux de cuivre, conçus pour transporter la vapeur, la fumée l'air chaud, Ces tuyaux étant particulièrement étanches, ne communiquaient pas d'effluves et étaient présentés comme particulièrement adaptés pour dans les maisons chauffées, les appartements spacieux, les églises. Les frères Wyatt avaient dû être informés de l'hypothèse et des doutes formulés par Bentham dans ses écriits sur le Panopticon sur l'usage des tuyaux de communication et ont probablement pris l'initiative de tester les possibilités de ce nouvel usage.

-

Les propositions à Evan Nepean

Tout porte à croire que Bentham a répondu à l'invitation. Moins d'un mois plus tard, il adresse à Evan Nepean (1752-1822), une longue lettre sur la conversation orale et secrète à des distances illimitées (38).

Dans l'Angleterre de 1793, Nepean n'est pas n'importe qui. Ancien officier de marine ayant servi pendant la Guerre d'indépendance des Etats-Unis, il a été engagé en 1782, alors qu'il n'a que vingt-neuf ans, comme Permanent Under-Secretary of State for the Home Department. A ce titre, il a eu la responsabilité de l'intelligence navale et politique. Au moment où Bentham s'adresse à lui, il n'a pas de fonctions officielles, mais va bientôt devenir Under-Secretary of State for War en 1794. Par la suite, il sera Secretary to the Board of Admiralty (1795-1804), Chief Secretary for Ireland (1804-1805), toutes fonctions de premier plan dans l'administration britannique, dans le contexte de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. L'article qui lui est consacré dans la National Biography le définit comme un "hard worker official" et souligne sa proximité avec les amiraux Jervis, Duncan et Nelson et lui attribue une part des succès de la Royal Navy durant les guerres napoléoniennes (39).

Il semble que cette lettre fasse suite à une communication précédente, probablement orale sur les Conversation Tubes car elle ne présente pas le système mais commence par une réponse à un argument déjà visiblement avancés par son interlocuteur sur la question de la confidentialité des messages transmis. On peut même émettre l'hypothèse que Bentham et Nepean eurent un entretien lors de la démonstration chez les frères Wyatt.

Dans sa lettre, Bentham passe en revue dix situations de communication, pour lesquelles le recours aux tuyaux de conversation pourrait s'avérer utile :

-

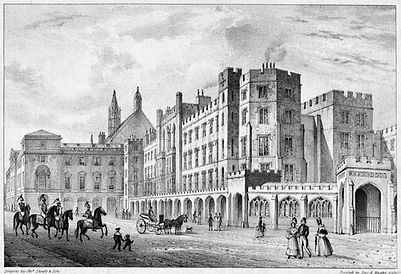

communication à partir du Parlement vers le Corps de garde : la faisabilité en paraît déjà assurée suite aux expériences menées

-

à partir des résidences royales vers le Corps de garde : cela paraît possible si la distance entre la résidence et le Corps de garde n'est pas trop grande. Pour ne pas assurer les suspicions, Bentham suggère que les expériences pourraient être menées dans son propre jardin

-

à partir du Ministère de la Guerre vers la Tour de Londres : elle serait possible, avec des stations intermédiaires

-

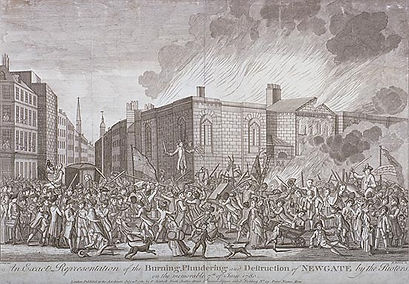

à partir des Tribunaux vers des postes militaires : Bentham évoque les Gordon Riots (1780), les plus violentes journées d'émeutes qu'ait connu la capitale britannique. Menées par Lord George Gordon, chef de l'Association protestante, les émeutiers avaient attaqué la prison de Newgate et la Bank of England. Les magistrats locaux n'avaient pas osé mettre en oeuvre la loi sur les émeutes (Riot Act). L'armée avait tiré et fait 285 morts. Bentham argumente que si les magistrats aveient pu communiquer par "tuyaux de conversation" avec une station militaire sans attirer l'attention des assaillants le drame aurait pu être évité.

-

à partir de postes civils (maison de garde des paroisses, bureaux de gardiennage,...) : des alertes pourraient être lancées avec une rapidité jusqu'à présent inconcevable. On pense particulièrement, dit Bentham, aux lieux de fomentation des émeutes, les "Manufacturing Towns", les villes manufacturières.

-

à partir des ports maritimes. Bentham se pose la question et renvoie à un tableau de coût par mile annexé (malheureusement non reproduit dans l'édition de la correspondance). Il faudrait y regarder de plus près, suggère l'auteur.

-

en cas d'expéditions maritimes. Le succès d'une expédition peut parfois dépendre de quelques heures, par exemple en ce qui concerne la connaissance des vents.

-

en cas d'invasion ennemie. Les signaux maritimes en usage dépendent plus ou moins de la situation et leur langue en est limitée.

-

en cas d'agiotage. Le gouvernement pourrait disposer grâce aux tuyaux de conversation d'un avantage similaire à celui de l'interdiction de certains vaisseaux utilisés pour la contrebande

-

Pour ce qui concerne les rapports avec l'Ecosse et l'Irlande, Bentham s'en remet à l'expérience de son interlocuteur.

Bentham est très soucieux du caractère discret que doivent revêtir les expérimentations et les installations éventuelles de tuyaux. Il s'agit de ne pas attirer l'attention, de ne pas faire d'éclat (en français dans le texte). La faisabilité d'une communication entre Londres et les ports maritimes les plus éloignés pourra être évaluée sur le terrain de Battersea-Rise, que Bentham a acquis pour son pénitencier modèle, sans susciter les suspicions. Le terrain dispose de lignes droites d'un demi-mile (soit d'environ 800 mètres). La mesure sur des milliers de miles peut être faite en faisant revenir le tuyau autant de fois que nécessaire. Si cela fonctionne sur des retours, à fortiori cela fonctionnera en ligne droite. Evidemment, plus la distance à tester sera grande, plus haut sera le coût de l'expérimentation, mais meilleur sera l'instrument et il sera d'autant moins cher une fois devenu opérationnel.

Bentham pose ensuite la question du coût de l'expérimentation. Si le gouvernement était prêt à acheter les tuyaux nécessaires, pour les réutiliser ensuite pour d'autres opérations, il pourrait prendre lui-même en charge les coûts de soudure et de dé-soudure.

Vient ensuite la question de la confidentialité des transmissions et de la sécurité des tuyaux. En cas de troubles, les émeutiers pourraient s'attaquer aux tuyaux. Comme mieux vaut prévenir que guérir, le mieux est de ne pas attirer l'attention et donc de ne pas annoncer quelle sera l'utilisation des tuyaux au moment de leur pose : les tuyaux ressemblent aux tuyaux de conduite d'eau, dont la pose n'attire plus l'attention. La sécurité des tuyaux pourrait être assurée en les enfouissant plus profondément, mais il serait moins cher de les insérer dans les tuyaux de conduite d'eau en fer. Une fois installés, les tuyaux pourraient servir pendant des années, sans être connus. Une attaque contre ces tuyaux pourrait être punissable au titre d'attaque contre le Gouvernement et la Justice.

Bentham conclut, de manière assez alambiquée, qu'il ne se sentira tenu au secret que si Nepean lui en intime l'ordre. L'affaire le passionne trop pour ne pas avoir envie d'en parler. Les arguments qu'il trouve pour justifier du secret, ou au moins de la discrétion dans l'installation des tuyaux, vont évidemment à l'encontre de sa doctrine de la publicité des affaires publiques. L'inquiétude que pourrait créer dans la population, selon lui, l'installation des tuyaux, n'est pas sans rappeler l'hostilité que rencontra dans un premier temps le télégraphe Chappe.

-

La proposition de Bentham dans son contexte

C'est le moment de se demander si Bentham connaissait les propositions de Dom Gauthey en matière de communication à distance par tuyaux, présentées en 1782 à l'Académie des Sciences et qui avaient fait l'objet d'un prospectus de souscription en 1783. Les propositions de Gauthey n'ont pas eu d'écho en Angleterre, mais l'hypothèse n'est pas complètement à exclure : les propositions du moine inventeur pouvaient encore être dans les conversations parisiennes lors du séjour de Bentham dans la capitale française en août 1784.

Dans son prospectus de 1783, Gauthey avait annoncé qu'il ferait ultérieurement une description détaillée des usages possibles de son invention. Ce ne fut pas le cas. L'usage principal qu'il envisageait était un usage interne aux administrations et on ne trouve pas trace chez lui (contrairement aux propositions de Morland et de Kircher sur le porte-voix) d'usages militaires. Bentham, avec ses dix usages envisagés, pousse donc la réflexion plus loin, en particulier pour prévenir de l'éclatement d'émeutes populaires et de menaces militaires.

Comme la tentative de Dom Gauthey, la proposition est restée sans suite et l'on ne sait trop pourquoi. Contrairement à son principe de publicité, Bentham a respecté le secret que lui a probablement demandé Nepean. Celui-ci n'avait pas de fonction gouvernementale au moment où Bentham s'adresse à lui, mais il deviendra quelques mois plus tard Sous-Secrétaire d'Etat à la Guerre. Le secret fut bien gardé, puisque la proposition n'est rendue publique...qu'en 2017. Lorsque l'Irlandais Richard Lovell Edgeworth publie en 1797 un essai sur l'histoire des communications à distance, il ne mentionne nullement les propositions de Bentham, dont il n'a probablement pas eu connaissance (40).

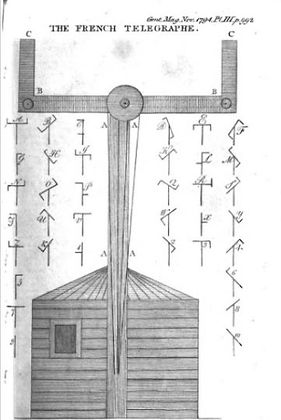

Il est intéressant de rappeler la chronologie, pour mieux percevoir le contexte des discussions entre les frères Wyatt, Bentham et Nepean. La proposition de Bentham, en novembre 1793, intervient pendant le siège de Toulon, livrée le 29 août par les royalistes à la Royal Navy et que Bonaparte va bientôt reconquérir.. Elle intervient aussi au moment où les Anglais prennent conscience de l'invention du télégraphe optique de Chappe et de son utilisation par le gouvernement révolutionnaire. Dans sa monumentale synthèse sur l'histoire internationale des télécommunications, R.W. Burns écrit que les rapports sur le télégraphe Chappe n'arrivèrent en Angleterre qu'à l'automne 1794 (41). Cette datation nous parait trop tardive : dès le 17 août 1793, The Caledonian Mercury rend compte du "rapport Luckarat" (en fait Lakanal) au Comité d'Instruction publique, présenté le 26 juillet (42). Si la nouvelle était connue à Edimburgh, a fortiori devait-elle l'être à Londres. L'invitation des frères Wyatt à Bentham (23 septembre) et la lettre de Bentham à Nepean (10 novembre) interviennent donc dans un contexte où, à Londres, les esprits bien informés savent déjà que la France disposent d'un nouveau mode de télécommunication qui pourrait rapidement devenir opérationnel.

L'efficacité du télégraphe Chappe sera démontrée le 17 août 1794 lorsque Barrère annonce à la Convention nationale que Quesnoy a été reprise. Le 13 septembre 1794, le Jackson's Oxford Journal est au courant que la reprise de Condé (30 août 1794) a été connue à Paris trois heures plus tard, constate l'efficacité du système mais dit ne pas comprendre comment fonctionne le système. Une semaine plus tard, le même journal constate, non sans ironie, que les étrangers sont des inventeurs et les Anglais sont célèbres non comme des inventeurs mais comme des gens qui améliorent (improvers), il indique que l'invention française se trouvait déjà dans les Rational Recreations de Hooper (1774) sous le titre "Visual Correspondance", probablement trop conscient que le livre de Hooper était en grande partie un plagiat de celui de Guyot. Le journal constate aussi l'effervescence qui s'est emparée des inventeurs britanniques pour améliorer le système français.

De fait, en août 1794, Richard Lovell Edgeworth, alerté par le succès du télégraphe Chappe et inquiet d'une possible invasion de l'Irlande, mène une expérience entre Packenham Hall et Edgeworthstown, renouant avec des idées sur lesquelles il avait travaillé dès 1767 et fera une démonstration de son Tellograph le 17 novembre 1794 (43). Bentham s'est intéressé aux premiers développements du télégraphe optique en Angleterre. Le 7 octobre 1794, ayant lu dans The Times que des expériences commençaient à Woolwich, (avec un système non spécifié), il écrit à son frère Samuel qu'il s'est adressé à un certain Jack Peak, de Woolwich pour lui demander de les observer (44). Le 4 décembre 1794, la presse annonce que 40 stations télégraphiques doivent être érigée sur la côte, sous la supervision du Lieutenant Samuel Codd, de la Royal Navy. (45)

Egalement stimulé par le télégraphe Chappe, Lord George Murray propose un système à l'Amirauté en 1795, qui est en fait une adaptation du système à obturateurs du finno-suédois Edelcrantz. En février 1795, le Rev. J. Gamble, que Bentham surnommera "The Telegraph Man" lorsqu'il apprendra sa nomination comme évêque, qui a eu l'occasion, en août 1794 de voir des dessins du télégraphe Chappe trouvé sur un prisonnier, propose des améliorations à la British Army (46). Celle-ci les transmet à l'Amirauté en avril. Mais à ce moment l'Amirauté a fait son choix sur le système Murray, qui va être progressivement mis en oeuvre. Une première ligne de 15 stations,est construite avec une branche qui va vers l'est de Londres à Deal, via Chatam et une branche vers le nord qui va de de Faversham via Tonge jusqu'à Sheerness. La ligne a été terminée le 27 janvier 1796. Les signaux peuvent être envoyés via cette ligne de Londres à Deal dans environ une minute. La ligne a été prolongée dans le courant de l'année avec 10 stations supplémentaires de Londres via Beacon Hill jusqu'au sud de Portsmouth, remplaçant effectivement la ligne traditionnelle de stations de signalisation le long de cette route (47). Le 28 mars 1796 un télégraphe est installé sur le toit de l'Admiralty en vue d'être en communication avec tous les ports maritimes (48).

Le 5 octobre 1796, lisant dans The Herald de la veille une description du "télégraphe français", Bentham écrit à son frère Samuel que cet appareil paraît bien meilleur que le système anglais : "comme celui de S.B., il est utilisable par des individus". Cela laisse entendre que Samuel Bentham, inventeur prolixe, aurait lui-même inventé un système, ce dont nulle histoire du télégraphe, à ma connaissance, ne rend compte (49).

Les quelques allusions que Bentham fait au télégraphe optique sont suffisantes pour comprendre son intérêt pour ce nouveau système et laissent supposer qu'il a compris que ce système était plus rapidement déployable que le sien, avantage décisif en temps de guerre. Il serait cependant intéressant de savoir si les archives de la British Army et surtout de l'Amirauté contiennent des traces d'une éventuelle comparaison sur les avantages respectifs des tuyaux acoustiques et des différents modèles de télégraphe optique. Comme le remarquait récemment un chercheur britannique, l'histoire des débuts du télégraphe en Grande-Bretagne est "under-researched" (50). Quoiqu'il en soit, Bentham restera en contact avec Nepean, mais préférera pousser, en vain, son projet de Panopticon que l'hypothèse des conversation tubes.

(33) From Charles (?) Wyatt to Jeremy Bentham, in TAYLOR MILNE A. (ed.)., The Correspondence Of Jeremy Bentham Volume 4, UCL Press, 2017, p.480.

(34) BAINES, E., History of the cotton manufacture in Great Britain, H. Fisher, R. Fisher, and P. Jackson, 1835, p.118 et s.,

(35) Tinned Copper Sheets and Pipes, King's Patent, ca. 1791. Publicité dans le journal The World, 16 January 1791, April 16, 1791, cité in KNIGHT, J., Mechanics Magazine, vol.2, 1824, p. 312

(36) "Papers in Chemestry", Transactions of the Society, Instituted at London, for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce, 1801

(37) HALL, H., The distiller ... Adapted to the use of farmers and distillers, By the author, Philadelphia, 1818. Voir également O'REILLY, Annales des arts et manufactures, Tome XII, s.d. (ca 1802) p;294.,

The Post office London Directory. 1807 signale le déménagement du Tinned Copper Office de New Bridge Street vers Bankside.

Extrait du brevet de Charles Wyatt (Tinned Copper Sheets and Pipes, King's Patent, ca. 1791.)

(38) Jeremy Bentham to Evan Nepean, 10 November 1793, On Oral and Secret Conversation at unlimited distances, in TAYLOR MILNE A. (ed.)., The Correspondence Of Jeremy Bentham Volume 4, UCL Press, 2017, p.480, pp. 485-490.

Evan Nepean, un des hommes forts de l'administration britannique à l'époque du gouvernement Tory de William Pitt Junior

(39) Article NEPEAN Evan, in LEE S. (ed.) Dictionary of National Biography, vol XL, MacMillan, 1894, pp.222-223. Voir également la notice Evan Nepean dans la version anglaise de Wikipedia.

Le Palais de Westminster, siège du Parlement, avant l'incendie de 1834

Buckingham Palace en 1834

L'incendie et la destruction de la prison de Newgate durant les Gordon Riots en 1780 (Source : National Archives)

Priestley Riots, Birmingham, 1791

Le prospectus de Dom Gauthey, publié en 1783, dix ans avant la lette de Bentham à Evan Nepean. (Source ; Gallica)

(40) EDGEWORTH, R.L., "An Essay on the Art of Conveying Secret and Swift Intelligence", The Transactions of the Royal Irish Academy Vol. 6 (1797), pp. 95-139

(41) BURNS R.W., Communications: An International History of the Formative Years, The Institution of Electrical Engineers, 2004, p. 45.Sur le télégraphe de Chappe, voir FLICHY, P., Une histoire de la communication moderne, La Découverte, 1991, pp.16-34.

(42) Il s'agit du seul article britannique de 1793 su le sujet identifiable dans les archives de newspaper.com. Le premier article du Times date du 20 septembre 1794.

Schéma du télégraphe Chappe

The Gentleman's Magazine, November 1794.

(43) EDGEWORTH R.L., A letter to the Right Hon. the Earl of Charlemont on the tellograph and on the defence of Ireland, Dublin, 1797, p.4. ; BURNS, op.cit., pp. 52-54.

(44) BENTHAM, J. Letter to Samuel Bentham, 7 October 1794 in SCHOFIELD P. (ed.), The Correspondence Of Jeremy Bentham, UCL Press, 2017, vol.5, pp.90-91

The Times, 7 October 1794, 3d. La nouvelle de ces expériences apparaît également dans The Caledonian Mercury, 9 october 1794.

(45) The Derby Mercury, 4 December 1794

Admiralty (Whitehall), v.1790

(Source : Wikipedia=

(46) BURNS, ibid. Gamble deviendra évêque en novembre 1796. Bentham communique cette nouvelle à son frère Samuel le 26 novembre 1796 et le surnomme "the Telegraph man". in SCHOFFIELD, op.cit., p.315.

(47 )WILSON G., The Old Telegraphs., Phillimore, 1976. cité in HOLZMANN, G.J., The Use of Optical Telegraphs in England and Elsewhere.

(48) Annual Register, 1796, cité in COCHRANE, R., The romance of industry and invention, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1897, p.273.

(49) SCHOFFIELD, op.cit., p. 279. L'article du Herald fournit une présentation à partir de l'article "Télégraphes. description de ceux du Louvre et de celui de l'Amirauté à Londres", La Décade philosophique, littéraire et politique, Septembre 1796 pp. 525-533.

(50) KIRWAN A.J., "R.L. Edgeworth and optical telegraphy in Ireland, c. 1790–1805", Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature, Vol. 117C (2017), pp. 209-235

Un manuscrit de Bentham relatif au conversation tube. (MS Box 117 420 Bentham Project)

-

Les tuyaux de conversation dans les textes ultérieurs sur le Panopticon

Bentham n'a cessé de défendre son projet de Panopticon, mais l'idée de l'usage des tuyaux de conversation n'y est pas reprise de manière systématique. Elle n'apparaît pas, par exemple, dans la description du projet publiée le 27 mars 1799 dans The Eveninig Mail.

Il faut attendre 1811 pour que Bentham relance l'idée des tuyaux de conversation, lors d'une audition par le Committee of Law concernant sa proposition de Panopticon. Aux auditeurs qui l'interrogent sur les relations des visiteurs avec les prisonniers, Bentham répond qu'il ne doit pas y avoir de contacts physiques, mais simplement échanges à travers les conversation tubes. (51)

(51) Audition Jeremy Bentham, 1 April 1811, in Appendix to the Report of Committe of Law in Returns of the archbishops and bishops, of what places of divine worship according to the Church of England there are within every parish which appears by the population abstract to have a population of one thousand persons or upwards, etc. Ordered to be printed 5th April 1811., London 1811,

(52) BENTHAM J. Letter to George Holford, 6th May 1811, in CONWAY, S.. (ed.)., The Correspondence Of Jeremy Bentham Volume 8, Clarendon Press, 1988, p.139.

Un mois plus tard, dans une lettre à George Holford, il explique que le Panopticon fournit des garanties contre les évasions de prisonniers. L'une d'elle est le système de tuyaux de conversation, qui permet une communication entre la loge centrale et les maisons extérieures de gardiens (52)

Le projet de Panopticon sera finalement rejeté par le Penitentiary Act de 1812 et Bentham insinuera à plusieurs reprises que le Roi George III, avec qui il se considérait en guerre, était à l'origine de ce rejet.

-

La communication interministérielle dans le Code constitutionnel

La dernière apparition connue des "tuyaux de conversation" dans l'oeuvre de Bentham se trouve dans son livre posthume le Constitutional Code, qu'il commença en 1822, à l'âge de 72 ans, et dans le contexte de son intérêt pour la situation politique en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Turquie, à Tripoli, en Amérique latine et de son soutien aux mouvements constitutionnels dans ces pays. Le Code représente une sorte de somme idéale de ses idées en matière de législation.

Bentham insiste sur l'importance de l'architecture pour la qualité du travail gouvernemental. C'est dans ce cadre que les infrastructures de communication trouvent leur importance.

Les tuyaux de conversation apparaissent dans le "Chapitre IX Dispositions collectives relatives aux Ministres" (53). Leur usage est cette fois imaginé pour la communication entre le Premier Ministre et les membres de son gouvernement, dont le nombre est fixé idéalement à treize. Chaque Ministre dispose également d'un réseau de tuyaux vers son administration.

"ART. 19. Depuis le local du Premier Ministre, à portée de son siège, partent treize tubes de communication qui aboutissent de la même manière à proximité des sièges des différents Ministres dans leurs locaux respectifs.

Du local de chaque Ministre vers celui de tout autre, des tubes semblables partent également.

Ainsi, la promptitude des relations orales entre les fonctionnaires de chacune de ces quatorze administrations se trouve maximisée."

Cet article est accompagné d'une "Note relative à la distance à laquelle, aux fins de la conversation, le son peut être transporté au moyen de ces tubes de communication"

"Il y a entre trente-quatre et trente-cinq ans, à l’occasion d’une expérience réalisée à l’initiative de l’auteur et sous ses yeux, une conversation, bien-sûr à la vitesse du son, sur le ton du discours ordinaire, a été réalisée à travers un tube d’environ 350 pieds de long, composé, bien-sûr, de plusieurs tubes hermétiquement fixés les uns aux autres, et d’un diamètre compris entre un et deux pouces. Les dimensions du bâtiment n’étaient pas telles qu’elles admettaient que l’on tire cette longueur en ligne droite. Mais entre les interlocuteurs, la distance était telle qu’elle rendait impossible toute autre communication sans un effort considérable, si elle était même possible.

Au même moment, plusieurs sources ont rapporté que, quelque part dans le nord de l’Angleterre, un échange de sons avait eu lieu à plus d’un mille de distance aux deux extrémités d’une vieille canalisation.

Près de vingt ans auparavant, les personnes en question avaient observé des conversations habituellement réalisées à voix basse, entre le haut et le bas d’une haute maison à Cornhill, à Londres. En 1791, dans un travail intitulé Panopticon, ou la Maison d’inspection, le principe de l’inspection universelle auquel était associé ce dispositif a été publié et diffusé dans les cercles gouvernementaux. Depuis cette époque, cette idée a été utilisée dans différents établissements publics à Londres, parmi lesquels Custom House"

La référence aux expériences menées "entre il y a trente-quatre et trente cinq ans" renvoit aux expériences menées par les frères Wyatt en septembre 1793, ce qui indique que ce passage du texte a été écrit vers 1827. La revendication de Bentham sur le fait qu'elles ont été menées à son initiative apporte un élément nouveau, mais invérifiable, sur ce que nous savions de ses contacts avec les frères Wyatt. Les éditeurs du Code dans l'édition du Bentham Project contestent la largeur des tuyaux lors de l'expérience, qui aurait été de 3/4 et a 1 1/4 inches et non de 2 inches (5 cm) comme mentionné ici par Bentham. Ils n'indiquent pas d'où ils tirent cette information, mais elle vient probablement des pièces annexes à la lettre adressée à Nepean, mentionnées mais non publiées dans l'édition de la correspondance. La longueur des tuyaux, lors des expériences, était de 366 pieds (111,55 mètres).

Les autres observations citées sont plus problématiques et restent à identifier. L'observation réalisée à Cornhill vers 1773 correspond-elle à celle de Naine et Bluth, dont le magasin était à Cornhill depuis 1774 ? L'équipement de différents établissements publics, dont la Custom House reste à documenter. On peut supposer que l'équipement de Custom House se fit non pas dans les anciens bâtiments, sis dans le quartier de All Hallows Barking, mais à l'occasion de la construction, qui commença en octobre 1813, d'un nouveau bâtiment, sous la direction de l'architecte David Laing, sur la rive sud de la Tamise et dont l'adresse actuelle est 20 Lower Thames Street. Une partie du bâtiment s'effondra en 1825 suite à l'affaissement des piliers de fondation.

-

Une anticipation des modalités de communication orale dans les différentes sphères de la vie sociale

L'analyse de l'évolution de la réflexion de Bentham sur les tubes de conversation modifie-t-elle notre compréhension du panopticon ? Entre 1787 et 1825, cette réflexion de a été en perpétuelle évolution et elle nous confirme ce que les spécialistes de l'oeuvre de Bentham ont souvent affirmé : le panopticon ne constitue pas l'alpha et l'oméga de la pensée de Bentham et sa conception progressiste du rôle de la presse, réaffirmée dans les années 1820, correspondant à une évolution politique, contrebalance fortement le caractère.totalitaire que soulignait la lecture métaphorique de Foucault du projet de pénitentier.

L'idée du recours au tube de communication repose au départ sur une idée empruntée au registre des Rational Recreations, celui du livre de Hooper et des démonstrations de bustes parlants, que le philosophe a pu observer chez Mr Merlin. Hésitante jusqu'en 1791, elle semble avoir été renforcée dans l'esprit de Bentham par les expériences menées en 1793 avec les frères Wyatt. Mais elle évolue aussi dans la diversité de ses applications. Les usages au sein du Panopticon évoluent avec le temps : d'abord conçu pour donner des instructions aux prisonniers depuis la tour centrale, il évolue vers l'utilisation des instructions aux subordonnés et trouve finalement des possibilités bi-directionnelles dans le cas des visites de proches. Imaginée d'abord, en 1787 pour les sphères de réclusion (prison, hôpitaux), elle évolue dès 1791 vers la possibilité d'utilisation domestique. En 1793 elle se trouve élargie à une utilisation sur des longues distances, avec des applications administratives, préventives/répressives de mouvements sociaux ou militaires. Enfin, vers 1825, elle est imaginée dans le cadre d'une architecture des bâtiments ministériels adaptée à la bonne gouvernance. La diversité des utilisations imaginées dépasse celles qu'avaient exprimées Dom Gauthey, et même celles qu'Athanasius Kircher et Samuel Morland avait imaginées pour leurs tubae et. speaking trumpets. Curieusement, Bentham ne s'intéresse pas aux conditions matérielles de communication au Parlement, alors qu'en France, l'utilisation des tuyaux de fer blanc sera proposée par améliorer l'acoustique dans la salle du Manège où se réunit la Convention nationale (54).

L'arrivée du télégraphe optique retient l'attention de Bentham, mais il ne semble pas qu'il ait anticipé son impact à venir sur les pratiques des gouvernants, des militaires et des journalistes.

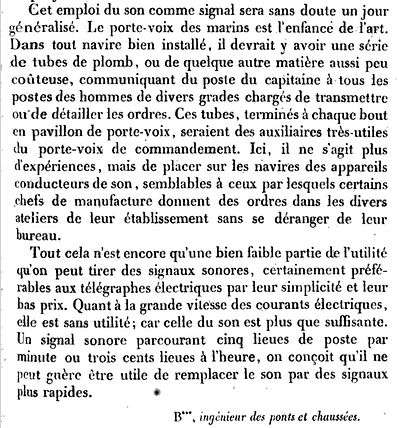

L'expression "conversation tube" au sens où l'entendait Bentham ne semble pas être entrée dans la langue anglaise. Les occurrences que l'on peut trouver dans la presse anglaise à partir des années 1835 désignent les cornets acoustiques pour mal entendants. Le recours à des systèmes sonores internes par tuyaux métalliques va surtout se se développer sur les bateaux, durant dans la première moitié du 19ème siècle, mais il est loin d'être généralisé avant la seconde moitié du siècle, comme l'atteste les réflexions d'un ingénieur dans les Annales maritimes et coloniales de 1840. (55) Il semble qu'il faille attendre les années 1840 et l'invention du Telekouphonon ou "speaking telegraph" par Wishaw pour que le recours a des tuyaux de communication semble trouve un regain d'intérêt.(56). Les voicepipes vont se développer dans la seconde moitié du 19ème siècle et survivront au 20ème siècle, et même au 21ème, malgré l'essor du téléphone (57).

Bentham voyait clair, mais il ne fut pas entendu.

(53) BENTHAM J. , "Article 19," in Constitutionnal Code, (1820-1832) in The works of Jeremy Bentham / published under the superintendence of his executor, John Bowring., vol. IX, William Tait, 1843, p.327 ; "Article 19, edition du Bentham Project ROSEN F.; BURNS J.H. (eds.), Clarendon Press, 1983, p.442 (= "Article 19", in Code constitutionnel,, Dispositions collectives relatives aux Ministres; Extrait du chapitre IX, in, Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 2004/1, N° 19)

James GILLRAY, Charles James Fox ('French-telegraph making signals in the dark'), éditée par Hannah Humphrey, eau-forte et aquatinte coloriée à la main, publiée le 26 janvier 1795

(by courtesy of the National Portrait Gallery).

Daniel Havell, Custom House. Etat du bâtiment conçu par David Laing avant son effondrement partiel en 1825.

Télégraphe optique anglais in P. LAURENCIN, Le télégraphe terrestre, sous-marin, pneumatique : histoire, principes, mécanismes, applications, règlements, tarifs, Rotschild, Paris, 1877.

(54) Information fournie in BERTAUD J.P., L'An I de la République, Editions Perrin, 1992 mais dont nous n'avons pu vérifier la source.

(56) Un article du Mining Journal, cité dans le Glasgow Herald du 26 mars 1849 en suggère l'utilisation dans les mines.

(57). On trouvera une intéressante documentation photographique sur la page Voicepipes and Speaking-Tubes du site The Museum of RetroTechnologies

Remerciements à Mark Schubin et à Gilles Multigner pour leurs commentaires

André Lange, 7 mai 2019. Dernières révisions 22 mai 2019.