Voir l'article, plus complet et plus à jour :

André Lange, "Les multiples apparations de La Femme invisble durant le XIXe siècle" in BOURDIN P. et TRIOLAIRE C., Les spectacles de curiosités en Europe de la Révolution française à la fin du XIXe siècle, Presses universitaires Blaise PAscal, 2014.

-

Découverte de l'invisibilité du corps humain La femme invisible

Les spectacles de poupées parlantes avec porte-voix disparaissent à la fin des années 1780 mais la formule en est renouvelée en 1800 avec une nouvelle attraction dite de "la femme invisible".(1)

L'invention de cette attraction est souvent attribuée au liégeois Etienne-Gaspard Roberston, célèbre dans l'archéologie du cinéma pour ses fantasmagories (2). La personnalité d'Etienne-Gaspard Robert, dit Robertson (1763-1837) est bien connue. Nourri de la lecture des écrits de Giambatista della Porta et d'Athanasius Kircher, sous l'influence duquel il essaie de reconstituer le miroir d'Archimède et qui lui inspire un mémoire, il s'est passionné pour la physique. Il refuse un poste d'enseignant en physique à Liège, faute d'avoir des garanties sur la possibilité de disposer de matériel de démonstration et s'installe à Paris. Il s'y fait connaître par des spectacles de fantasmagories, recourant à la lanterne magique, et obtient en 1799 un brevet d'invention pour le fantascope.

L'idée d'un spectacle acoustique basé sur l'invisibilité a en fait été initialement proposée sous le nom de "Découverte de l'invisibilité du corps humain" par un des concurrents de Robertson, un certain Laurent. Cette découverte est annoncée dès le 1er janvier 1800 dans L'Ami des Lois (3). Au départ, il n'est pas question d'une femme mais d'un homme invisible. L'auteur de la découverte n'est pas nommé, mais présenté comme un médecin.

"L'oreille dément à chaque instant le témoignage des yeux" : le principe de l'illusion d'un spectacle est posé d'emblée. Le spectacle en préparation ne sera cependant présenté à la presse qu'à la fin du mois, sous le titre "Découverte de l'invisibilité du corps humain". La caution scientifique paraît assurée par la signature, dans Le journal de Paris, et dans Le journal des débats, d'un Benoît, physicien, qui joint son témoigange à celui d'un J.B. Denis.

INGANNATO E.J., La femme invisible et son secret dévoilé, Gueffier, Paris, (s.d.), avril 1800.

(1) Les spectacles de "femme invisible" ont fait l'objet de peu d'études approfondies. Voir MATLOCK, J., "The Invisible Woman and Her Secrets Unveiled", The Yale Journal of Criticism, Volume 9, Number 2, Fall 1996, pp. 175-221 ; MATLOCK, J., "Reading Invisibility", in GARBER M., FRANKLIN B., WALKOWITZ L., Field Work: Sites in Literary and Cultural Studies, Routledge, 1996 ; PISANO, G., Une archéologie du cinéma sonore, CNRS Editions, 2004, pp. 38-44 ; BELLION W., Citizen Spectator: Art, Illusion, and Visual Perception in Early National America, The University of North Carolina Press, 2011, pp. 231-281

(2) La principale étude biographique sur Robertson est LEVIE, F., Etienne-Gaspard Robertson. La vie d'un fantasmagore, Le Préambule, 1990 L'ouvrage de Françoise Levie, qui a le mérite d'exister, tend à une écriture de roman historique et n'est pas toujours rigoureux dans son dépouillement de la presse et la datation des événements. Diverses notices biographies publiées au 19ème siècle et au début du 20ème ont été compilées dans WOLF R;, Die Musikmaschinen von Kaufmann, Mälzel und Robertson Eine Quellenedition, Preprint 5, Deutsches Museum, 2012, pp.353-366

Voir également MANNONI L., Le grand art de l'ombre et de la lumière, Nathan, 1995, pp. 144-164 ; MANNONI L., "The Phantasmagoria" in Film History, Vol. 8, No. 4, International Trends in Film Studies (1996), pp. 390-415 ;LAMBOLEY C., "Étienne-Gaspard Robertson (1763-1837) Fantasmagore oublié Précurseur des trucages cinématographiques" Académie des sciences de Montpellier, 2017 et la conférence de Jérôme PRIEUR, "Robertson, le fantasmagore", 3 février 2010 sur le site de la Cinémathèque française.

Robertson a rendu compte de ses expériences et spectacles sur la "fille invisible" in ROBERTSON E.G., Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques du physicien-aéronaute E.G. Robertson : connu par ses expériences de fantasmagorie, et par ses ascensions aérostatiques dans les principales villes de l'Europe,Tome I, chez l'auteur, Paris, 1831, pp.394-407.

(3) L'Ami des Lois, 11 Nivôse, An VIII (1er janvier 1800)

(4) "Journal de Paris, 9 Pluviose An VIII, (29 janvier 1800) ;

Journal des débats et des décrets, 10 Pluviose An VIII 30 janvier 1800

(5) L'Ami des Lois, 10, Pluviose, An VIII (30 janvier 1800

Le témoignage est confirmé le lendemain dans L'ami des Lois, en des termes quasi similaires (5). Dans ces deux premiers témoignages, il n'est pas question de "femme invisible", mais d'une "personne invisible" dans le premier cas et d'"un homme invisible" dans le second. Les deux témoignages concordent cependant en parlant de "voix très fraiiche".

Mis à part ces articles, le spectacle ne paraît pas avoir été annoncé en bonne et due forme dans la presse, en particulier dans le Courrier des spectacles qui annonce tous les spectacles parisiens, dont les fantasmagories de Robertson, en précisant le lieu et l'heure. L'Invisibilité du corps humain a été annoncée par une "affiche emphatique", signée Laurent, depuis les alentours du 20 janvier (6) Les auteurs de cet article entendent "démasquer un fripon". Le spectacle se tient au 3 rue Saint-Germain l'Auxerrois. La jeune personne de 14 ans devenue invisible répond aux questions d'un comparse et assez mal à celle des spectateurs, "avec une voix assez basse, mais rauque et gasconne". Le dispositif est assez sommaire et le spectacle d'un intérêt décrit comme une filouterie.

Dans un article paru dans le même journal une première réponse est donnée à cet article pour démentir que la communication se fasse à travers le mur et assurer que la personne n'est pas dans le coffre blanc (7). Trois jours plus tard, l'organisateur du spectacle, tout en restant anonyme, fait paraître le témoignage de cinq personnes garantissant l'authenticité des faits et mettant explicitement en cause Robertson comme l'instigateur de l'accusation de friponnerie.(8). Le 13 février, un article dans Le Journal des Débats appelle les spectateurs à l'humilité : "Il y a dans la rue des Prêtres Saint-Germain l'Auxerrois un petit endroit où toute votre science physique, acoustique, optique, mechanique a pu faire naufrage" (9) Le 24 février 1800. dans La Gazette de France, l'Abbé Sicard, membre de l"Institut, célèbre par son enseignement aux sourds et aux muets, recommande le spectacle. Il a été très impressionné par la précision des réponses et indique qu'il ne peut s'agir d'un ventriloque, comme certain le suspecte (10). Son article, qui semble donner une caution scientifique au spectacle, sera souvent cité pour la promotion des spectacles Invisible Girl et Invisible Lady en Angleterre et aux Etats-Unis.

Le 6 ventôse, Villemeureux, Sergent-major de la garde consulaire et Auvray donne une description détaillée du dispositif qui indique que la personne invisible est cachée derrière un mur, communique par une porte-voix et peut observer les spectateurs par un trou percé dans le mur. Ils laissent entendre que la personne invisible est la petite sabotière qui est venue les accueillir et les a fait monter au grenier où se trouve le coffre, derrière un grillage de laiton pour empêcher les spectateurs d'accéder au dispositif (11). Ce dernier détail apparaît dans une estampe reproduite dans un ouvrage paru en 1900, La vie parisienne à travers le XIXe siècle. Paris de 1800 à 1900 d'après les estampes et les mémoires du temps, (12)

Le dispositif de l'Invisibilité du corps humain de Laurent tel que décrit par Robertson dans ses Mémoires

(6) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 12 pluviôse An VIII (1 février 1800). Robertson cite le texte de l'affiche dans ses Mémoires, vol.I, pp.389-390. Un des premiers récits sur le spectacle donne également 14 ans à la personne invisble : HENRION, C., Encore un tableau de Paris, Chez Favre, 1800, pp.150-152

L'Ami des Lois, 14 ventôse an VIII (5 mars 1800)

(7) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 14 pluviose an VIII, 3 février 1800

(8) "Invisibilité du corps humain", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 17 pluviôse An VIII (6 février 1800)

(9) Journal des débats et des décrets 24 pluviôse An VIII, (13 février 1800).

(10) Abbé Sicard, "Lettre", Gazette de France, 5 Ventôse, An VIII, 24 février 1800. L'idée que la personne invisible était un ventriloque est encore exprimée in NOUGARET P.J.B., Aventures parisiennes, avant et depuis la Révolution. Tome 2, Maugeret fils / Duchesne, 1808, p.234.

(11) VILLEMEUREUX et AUVRAY, "Lettre au rédacteur", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 25 février 1800, 6 Ventôse, An VIII; Repris in (14) La Clef du cabinet des souverains, 7 ventôse an VIII (26 février 1800, p. 5/8) ;

(12) SIMOND Ch. (dir.), La vie parisienne à travers le XIXe siècle : Paris de 1800 à 1900 d'après les estampes et les mémoires du temps. Tome 1, E. Plon, 1900, p.189. Un témoignage allemand est disponible : Les textes en phylactère ("Je suis dans cette boîte invisible à vos yeux ; Parlez moi un peu haut et je vous regardrai ; La Critique est facile l’art est dificile" sont cités dans un témoignage allemand : "La personne invisible, oder das unsichtbare Orakel. Muthmaßungen darüber. Gespenstererscheinungen", London un Paris, vol. V, 1800, pp. 207 et s.

.jpg)

Attaqué, le concepteur du spectacle promet une vérification devant un commissaire de police pour démontrer l'inanité du témoignage de Villemeureux et Auvray et dévoile enfin son nom, Laurent (13). Il attaque nommément Robertson (14) Résultat de la vérification ou bluff destiné à entretenir le mystère, un article signé Martan relance le débat et imagine qu'une naine est cachée dans le coffre (15) Le 11 mars 1800, Le Journal de Paris publie la lettre du serrurier Durand qui prétend dévoiler les secrets de l'invisibilité (il pense que la communication se fait par des cordons), ce que lui reproche le lendemain L'ami des Lois : pourquoi priver le public de sa curiosité et Durand de son gagne-pain ? (16). Le 15 mars, une lettre au rédacteur du Courrier des spectacles constate : "Le secret de l'invisibilité tient toujours au mystérieux. Les moyens pour en découvrir la cause ont été jusqu'à présent sans succès (...) Les esprits se déconcertent après des recherches aussi sévères, et on continue de se porter en foule à ce spectacle si extraordinaire". (17). Cependant, des rumeurs malveillantes circulent sur la fin du spectacle et Laurent fait publier le 20 mars un démenti sur la fin du spectacle de la "Dame invisible". (18)

De tous ces articles, il est difficile de faire la part de ce qui relève de courriers réels de lecteurs et de ce qui relève du mystère entretenu par Laurent pour maintenir l'intérêt de la presse et du public pour son spectacle.

"La femme invisible"de Robertson

Comme la lettre l'accuse de manière calomnieuse, notamment en affirmant qu'il n'a pas inventé les fantasmagories, Robertson annonce qu'il va lui-même présenter une expérience de l'invisibilité au nombre de ses illusions d'optique et d'acoustique (19) Comme le signale Laurent Mannoni, la pratique du locuteur invisible existait déjà dans les fantasmagories des années 1780 : un comparse se tient caché dans Ia piece voisine et parle dans un tube creux en fer blanc. Robertson n'est pas le seul a offrir cette illusion acoustique dans ParisLe spectacle de la femme invisible est intégré au programme des fantasmagories, donné dans la Cour des Capucines, Place Vendôme, à partir du 16 mars 1800 (20)

L'inclusion du spectacle de la fille invisible dans le programme des fantasmagories semble avoir été très improvisé et fortement inspiré du spectacle du concurrent Laurent. Dans ses Mémoires, Robertson laisse entendre que son spectacle était présenté commee une expérience acoustique, "sans charlatanisme" et que c'est n'est que par la suite, quand elle eût "changé de maître", qu'on lui donna le nom imposant de "femme invisible". Trente ans après les faits, Robertson a beau jeu de se dédouaner de la dimension "imposante" (il aurait pu écrire érotique, magique, voire ésotérique) que d'autres après lui (en particulier Charles Rouy) allaient donner à l'"expérience acoustique". Il n'en reste pas moins que mieux que Laurent et avant Charles Rouy, c'est bien lui qui a lancé l'appellation de "Femme invisible".

Robertson apporte des perfectionnements techniques en remplaçant le coffre par un globe de verre doté de quatre pavillons suspendus au milieu de la pièce. Voici la description que Robertson donnera lui-même, dans ses Mémoires, du dispositif ;

(13) Journal des débats, 9 Ventôse An VIII (28 février 1800) ; La Clef du Cabinet des souverains, 8 ventôse, an VIII, 27 février 1800, Journal des débats et des décrets, 9 ventôse an VIII, 28 février 1800

(14) Journal de Paris, 17 ventôse an VIII, (8 mars 1800) (cité uin LEVIE, op.cit., p.117.

(15) MARTAN, "Causes de l'invisibilité...", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 18 ventôse An III, 9 mars 1800 ; Journal des débats et des décrets 19 ventôse an VIII (10 mars 1800).

(16) DURAND, Journal de Paris, 19 Ventôse An VIII (10 mars 1800) ; L'Ami des Lois, 20 ventôse An VIII (11 mars 1800)

(17) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 24 ventôse an VIII (15 mars 1800) ;Journal des débats et des décrets, 27 ventôse an VIII (18 mars 1800)

(18) "Sur la femme invisible", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 29 ventôse An III (20 mars 1800)

.

Les deux spectacles concurrents sont rapidement associés et comparées dans la presse. A la mi avril 1800 paraît une brochure sous le pseudonyme de Ingannato (l'abusé, en italien), qui dévoile au public le secret du dispositif, en indiquant un léger avantage de la femme invisible de la Rue-des Prêtres Saint-Germain l'Auxerrois sur celui du Cloître des Capucines : en raison de la disposition des lieux de celui-ci, la femme invisible, placée dans une chambre latérale, ne peut voir les objets qu'on lui présente, et a donc moins de possibilité de réagir aux interpellations du public (21). Mais les réparties de la femme invisible de Robertson, en réalité Eulalie, son épouse, semblent avoir été plus spirituelles et sont rapportées par la presse (22)

- Me voyez-vous ? M'entendez-vous ? Etes-vous vraiment dans ce vase de verre ?

- Je vous vois, je vous entends, et je suis réellement dans ce vase de verre.

- Vous devez y souffrir horriblement !

- Je préfère les douleurs au remords, et puis le plaisir d'être utile à mes parents me dédommage de tout.

- En vérité, vous êtes un modèle de piété filiale !

- Pour signaler cette piété, il ne faut ni science, ni talent. Il ne faut qu'un coeur tendre et sensible.

- La douleur de votre voix annonce la jeunesse et la beauté.

- La beauté sans vertu est une fleur sans parfum.

- Employez-vous quelques moyens surnaturels pour vous rendre invisible ?

- J'aime mieux garder le silence que de trahir mes parents ou la vérité.

- Cette invisibilité n'est donc qu'un pur charlatanisme ?

- Citoyen, avant de vous moquer du boiteux, regardez si vous marchez droit...

- La vérité, c'est que vous devez, dans ce vase étroit, mener une vie fort triste.

- La vie, par elle-même, n'est pas fort gaie. On y entre en pleurant, on pleure en la quittant. La roue du siècle est comme celle d'un moulin où chacun se présente à son tour pour voir broyer les instants de sa course. Aujourd'hui, c'est le monde. Demain, c'est moins qu'un rêve, ce n'est rien.

Schéma du dispositif de La Femme invisible de Robertson in Paris und London, Bd 9, 1802, p.414

(19) Affiches, Annonces et Avis divers, 20 ventôse an 8 (11 mars 1800), p.2716. Cité in LEVIE, F. op.cit., p.119

(20) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 16 Ventôse An VIII (16 mars 1800)

Extrait d'un prospectus Fantasmagorie de Robertson, Cour des Capucines, près de la Place Vendîme. Tous les jours à sept heures" Paris, s.d. (1800)

(21) INGANNATO E.J., La femme invisible et son secret dévoilé, Gueffier, Paris, (s.d.), avril 1800, p.7. Dans ses Mémoires, Roberston revendique implicitement d'être l'auteur de cette brochure.

(22) "A M. L'Ami des Lois" Ami des lois, du 14 ventôse an VIII (5 mars 1800), Selon Françoise Levie, il s'agit-là d'une description de "La femme invisible" de Robertson, (op.cit., p;120. La date de parution laisse cependant supposer que le dialogue a été communiqué avant la première représentation.

Etienne Gaspar Robertson

Le 20 avril 1800, Laurent clame sa priorité et le caractère toujours mystérieux de sa fille invisible dans un article publié dans le Courrier des spectacles et dénonce l'imitation de Robertson, mais également celles qui paraissent avoir eu lieu dans les Jardins de Paphos (boulevard du Temple) et sur les quais. (23) Il déplace son spectacle, désormais appelé La fille invisible, au 3, rue de Thionville (24)

La mode de la femme invisible donne lieu à la création de deux pièces de théâtre, La Dame Invisible, vaudeville en un acte avec le citoyen Brunet dans le rôle du niais, représentée la première fois au Théâtre Montansier-Variétés le 8 avril 1800 (25). Cette pièce évoque la concurrence entre Laurent et Robertson mais convainc peu le critique du Courrier du Spectacle (26) Lui succède La Femme invisible d'Alexis Dordey, représentée la première fois le 25 mai 1800.(27).

(24) Journal des débats et des décrets 23 avril 1800

(25) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 8 avril 1800

(26) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 9 avril 1800. Egalement dans Journal des débats et des décrets, 10 avril 1800

(27) Magasin encyclopédique; ou Journal des sciences 25 mai 1800, Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 26 mai 1800, Gazette nationale ou le Moniteur universel, 29 mai 1800, p. 3/4

_JPG.jpg)

"La femme invisible" de M. Charles

Comme l'a montré Françoise Levie dans sa biographie de Robertson, celui-ci, au printemps 1800, est en proie à diverses difficultés : spectacles concurrents dans le domaine de la fantasmagorie, procès mettant en cause l'originalité de son invention du dispositif même de fantasmagorie. Un certain Clisorius l'accuse en effet de n'avoir fait que reprendre des procédés déjà décrits par Athanasius Kircher et Guyot.(28).

Cette situation amène Robertson à passer un contrat de licence à un certain Schouard, que Françoise Levie identifie comme Rouy Charles, en fait Charles Rouy. Le contrat prévoit que Rouy peut utiliser les procédés et les termes génériques de la fantasmagorie pour un montant de 300 francs. Françoise Levie ne paraît pas voir identifié que Charles Rouy est bien le nom réel de ce Schouard. Rouy se fait appeler M. Charles, en utilisant son prénom comme nom de famille, pour créer une illusion de parenté avec le grand physicien Jacques Charles, très célèbre à l'époque (29).

Né à Raucourt, dans les Ardennes, en 1770, a commencé sa carrière parisienne comme employé du cabinet d'astronomie de Lalande. D'esprit sans-culotte, il a participé activement aux événements dès la prise de la Bastille. De 1791 à 1798, il publie des prophéties (Almanach historique, Magicien Républicain, Almanach des Oracles des Evénéments dont l'Europe est le Théâtre) où il se présente comme un continuateur de Nostradamus, cite les théories de Kircher sur le miroir d'Archimède, utilise la giromancie et la numérologie. Son activisme inquiète : suspecté d'être un agitateur il est arrêté à plusieurs reprises et est libéré à la chute de Robespierre. Sous le Directoire, des rapports de police font de lui un personnage douteux. Un rapport le désigne comme "diseur de bonne aventure avec une espèce de trompe dans l’oreille dans les places publiques et recevant chez lui ceux et celles qui se présentoient pour consultation soi disant magiques".

Au printemps 1800, Rouy a installé un "salon de physique acoustique et mécanique" au Passage Longueville, qui fut percé à la fin du 18ème siècle au sein de l'Hôtel de Longueville et qui se situait entre l'actuelle Place du Louvre et la Place du Carrousel. L'endroit est à la mode à ce moment et est un des lieux où les Parisiens viennent chercher les innovations (30) Avant l'ouverture au grand public, il a soin d'inviter des personnalités, "magistrats et savants". Dès Le 13 mars un trio de savants, Georges Cuvier, Alexandre Brongniart et André Marie Constant Duméril se rendent au Passage Longueville pour observer le spectacle de la femme invisible. Ils furent incapables de comprendre le principe utilisé.(31) Charles y propose des expériences sur "l'invisibilité et sur la parole donnée à une figure isolée de toute communication" (32) Début juin, plusieurs articles, signés par un certains Denis, dénoncent l'imposture, de l'invisibilité organisée autour d'un globe de verre, dans une disposition qui paraît similaire à celle de Robertson (33),

(28) LEVIE, F., op.cit.pp.120-121. Sur le procès intenté à Robertson, voir Le Républicain, journal des hommes libres de tous les pays 26 mai 1800 ; Journal des débats et des décrets 26 mai 1800

(29) Sur Charles Rouy (1770-1848), voir article "ROUY Charles", in ARNAULT L.V. et al., Biographie nouvelle des Contemporains Librairie historique, T.18, 1825, p. 269-270 ; article "ROUY (Charles)" in BOULLIOT J.B.J., Biographie ardennaise ou Histoire des ardennais qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leur vertus ou leurs erreurs, Volume 2, Paris, 1830, pp.498-500. ; LETILLOIS DE MEZIERE, "ROUY Charles)" in Biographie générale des Champenois célèbres, morts et vivants, Journal des peintres, 1836, pp.131-132 ; Abbé PREGNON, Histoire du pays et de la ville de Sedan depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours , Auguste Pouillard, Charleville, 1856, pp.377-379 ; "ROUY Charles" in Almanach de la Champagne et de la Brie : Aube, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, Yonne, 1886, p.49 ; ROUY R., "Un inventeur ardennais. Charles Rouy (1770-1848", Le Rimbadlien, n.11, 1948 ; ROUY, R., "La curieuse vie de Charles Rouy", in Annales sedanaises d'histoire et d'archéologie : bulletin de la Société des amis du Vieux Sedan, n.16, 1953, pp.17-22 et la notice de la BNF. ; ROUY H., Histoire des familles Rouy, non publié ; SOULAYROL L., Les Mémoires d'une aliénée d'Hersilie Rouy, Vers de nouvelles perspectives, L'Harmattan, 2015

(30) "Passage Longueville", Site Gericault Life, consulté le 9 juillet 2020;

(31) BRONGNIART A., Journal sédentaire, Carnet n°13, 22 ventôse an VIII, 13 mars 1800, cité in TAQUET P., Georges Cuvier: Anatomie d'un naturaliste, Odile Jacob, 2019.

(32) Journal des débats et des décrets 6 juin 1800, Journal des débats et des décrets, 7 juin 1800, Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 7 juin 1800 ;

(33) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 5 juin 1800, Journal des débats et des décrets, 6 juin 1800

Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 5 juin 1800

M. Charles répond aux moqueries de Denis (qui n'est peut-être que son faire valoir) en annonçant une démonstration publique le 18 Prairal (7 juin). Celle-ci a lieu en présence de membres de l'Institut, de hauts fonctionnaires, de savants, des magistrats les plus distingués et d'une foule innombrable. Ce succès permet à M. Charles d'annoncer l'ouverture quotidienne au public de son salon (34)

Le 11 juin, Aufray, qui avait fait une critique sévère du spectacle de Laurent, publie un long article où il annonce le retour du temps des magiciens et décrit ce qu'il considère comme la cinquième femme invisible de Paris. Il perçoit que le globe de verre n'est qu'un leurre et suspecte qu'un tuyau de fer blanc est caché dans la balustrade qui sépare le public de l'appareil. Il brosse un portrait peu complaisant de Charles embarrassé par les questions des étudiants de Polytechnique et regrettant le manque de délicatesse de ceux qui cherchent à comprendre le dispositif (35) Charles lui répond en détail, réfute chaque argument et en appelle au témoignage des savants qui ont assisté à la démonstration (le mathématicien Monge,l'astronome Lalande, le chirurgien Tenon, le botaniste t écrivain Bernardin de Saint-Pierre. Il proteste que ses démonstrations ne visent pas à propager la magie mais au contraire à expliquer les mécanismes utilisés depuis des siècles par les organisateurs d'oracles.(36) Aufray répond à son tour pour souligner les incohérences de Charles R. et démentir la soi-disante présence des savants (37)

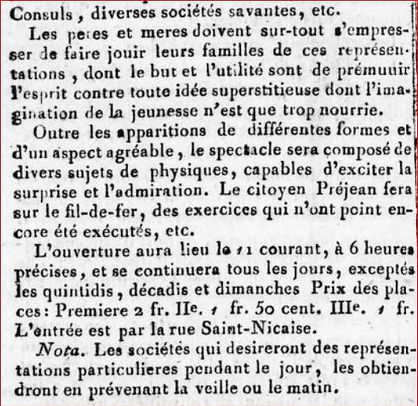

A partir du 13 juin paraissent enfin les annonces dans le Courrier des Spectacles. On note qu'outre le spectacle de la "personne invisible", qui touche du piano, chante en français et en allemand et répond à toutes les questions, on peut voir un buste parlant de Trophonius, Charles renouant ainsi les pratiques de la seconde moitié du 18ème siècle.

(34) Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 9 juin 1800.

(36) R. CHARLES "Réponse du citoyen R. Charles à la critique du citoyen Auvray", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 21 juin 1800

Annonce dans Le Courrier des Spectacles (du 13 au 20 juin 1800) :/ Journal des débats et des décrets, 24 juin 1800

Journal des Débats, 28 juin 1800

A partir du 28 juin, les annonces évoluent et il est à présent question d'un homme et d'une femme invisibles. Il est également ajouté que les invisibles soupirent à l'oreille des spectateurs, distinguent les vêtements et tout autres objets qui leur sont présentés.

Probablement victime de son succès, le spectacle commence à faire l'objet de quolibets publics. Un plaisantin annonce que six femmes invisibles ont été entendues à Gonesse et demande aux grammairiens de préciser le sens du terme invisibilité. (38). Un autre rapporte l'histoire d'une expérience qui a failli mal tourner, un physicien ayant enterré dans un tonneau son compère qui devait parler à travers des tuyaux. (39). L'Almanach des Ridicules et les chansonniers s'emparent du sujet pour dénoncer l'organisateur charlatan ou tenir des propos misogynes (40). Le 18 juillet, c'est une lectrice qui s'insurge contre l'attrait que la belle invisible suscite auprès de son mari et invite les femmes à se liguer "pour découvrir cette manie et la forcer de paraître telle qu'elle est" (41)

(38) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 27 juin 1800

(39) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 13 août 1800 ; La Gazette 14 août 1800

(40) Au moins sept vaudevilles font allusion à la femme invisible : Ouverture du Jardin du Palais-Egalité (cité in L'Ami des Lois, 23 mai 1800) COUPE DE SAINT-DONAT, A., Ma vocation. Satire, Fructidor an VIII (septembre 1800) ; GAULARD DE SAUDRAY, C.E., Les Petits tableaux, ou la Petite lanterne-magique, pièce lue à la 2e séance publique du petit Lycée-Germain, le 5 frimaire an X, 1801 ; MARRANT, "La femme invisible" in Tout Paris en vaudevilles . Ouvrage critique, comique, philosophique, véridique, aristocratique, patriotique, démocratique, et par conséquent à l'usage de toute la République, Barba, Paris, 1801, DUPUTEL, P., "La femme invisible; Vaudeville" in Bagatelles poétiques, ou recueil de fables nouvelles, chansons et poésies diverses, Ouvrier, 1801, CHATEAUVIEUX et LIGNARD, "Au citoyen Sicard qui paraissait étonné en écoutant la dame invisible" in Le Fagot d'épines, ou recueil de couplets mordans, piquans, galans, etc. volés à droite et à gauche. Seconde édition, Chez le receleur, Paris, 1801, p. 99 ; MARSOLIER et CHAZET, Le joueur d'échec, chez Madame Masson, 1801, p. 9

(41) Thérèse M***, "Au Rédacteur", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 18 jullet 1800

_JPG.jpg)

Alexandre Coupe, Ma vocation. Satire, Fructidor An VIII

Cependant, contrairement à ce qu'insinue la satire d'Alexandre Coupé, le spectacle n'attire pas que les sots. Le succès du spectacle de Charles Rouy est tel que Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, Deuxième Consul, assiste à une représentation. Deux mois après la bataille de Marengo, qui a conduit à une suspension d'armes entre la France et l'Autriche, hommage est rendu au Premier Consul par les voix des invisibles, dont l'oracle prédit également l'instauration de la paix. Selon un témoin, Charles Rouy aurait proposé au Deuxième Consul un système permettant la communication orale, en moins d'une minute, entre Paris et Versailles. On n'en saura pas plus sur ce système de Frédéric M* imagine comme un concurrent du télégraphe optique, mais dont on peut présumer qu'il offrait quelque parenté avec les projets de Dom Gauthey et de Jeremy Bentham en matière de réseaux de communication par tuyaux. (42)

Après la pause estivale, le 28 août, Charles reprend son spectacle de l'homme et de la femme invisibles et de bustes parlants. La Pythie de Delphes accompagne désormais Trophonius et le spectacle est présenté comme le nec plus ultra de l'acoustique récréative. (42) Le salon du Passage Longueville est à présent de "physique acoustique, d'invisibilité et d'Oracles". On ne sait si comme l'avait promis le Premier Consul assista au spectacle, mais Charles peut annoncer qu'il obtenu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, qui n'est autre que Lucien Bonaparte, de donner des représentations à l'Orangerie de Saint-Cloud, là même où avait eu moins d'un an plus tôt le coup d'Etat du 18 Brumaire. Outre le spectacle de l'homme et de la femme invisible, c'est à présent quatre bustes parlants qui sont annoncés (42). Les représentations y ont lieu du 7 au 26 septembre, sans interrompre celles du Passage Longueville. A partir du 27 octobre, le spectacle des personnes invisibles se déplace au Palais du Tribunat (c'est à dire le Palais Royal), rue des Bons Enfants. Toute prétention scientifique ou idéologioque est à présent écartée et le spectacle s'adresse simplement "aux amateurs de merveilleux" (43)

Fin novembre, sont annoncés simultanément un nouveau spectacle de fantasmagories de Robertson, avec la femme invisible, à la Cour des Capucines et des fantasmagories de Charles, avec bustes parlants à la Maison Longueville (44). Le spectacle de la Cour des Capucines continuera quant à lui jusqu'à la mi-octobre 1802. Charles paraît avoir eu plus de difficultés à maintenir un lieu et une programmation stable.. A partir du 15 décembre, le spectacle de fantasmagorie à la Maison Longueville fait relâche, tandis que que l'homme et la femme invisibles continuent apparement au Tribunat, mais sans annonce. Les deux spectacles sont regroupés au Palais du Tribunat, à partir du 3 février 1801, sous le nom de "Catoptique physico-magique", regroupant le ventriloque, l'homme et la femme invisible, et la "fantasmagorie perfectionnée". Ce spectacle dure jusqu'au 3 avril 1801.

Almanach des Ridicules, 1801

(41) CHARLES R., "Au Rédacteur", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 13 août 1800; Journal des débats et des décrets, 14 août 1800; Journal des débats et des décrets 20 août 1800 ; Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 22 août 1800

RAGUENAU DE LA CHANAYE, A., Angotiana, ou, Suite des calembourgs comme s'il en pleuvoit, Chez Barba, 1803

Victor-Jean Nicolle, Château de Saint-Cloud et orangerie

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau)

(42) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 28 août 1800

(42) Journal des débats et des décrets 7 septembre 1800, Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 19 septembre 1800. Charles Rouy est probablement celui des investisseurs qui a demandé à Lucien Bonaparte d'introduire auprès du Premier Consul une demande de brevet pour la femme invisible, demande qui suscita l'ire de celui-ci et qui est restée dans les annales du droit des brevets. Voir RENOUARD A.C.., Traité des brevets d'invention, Guillaumin, 1844, p.135

Galerie des Bons Enfants au Palais du Tribunat, Estampe (Source : Musée Carnavalet)

(43) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 28 octobre 1800

Courrier des spectacles, 3 février 1801

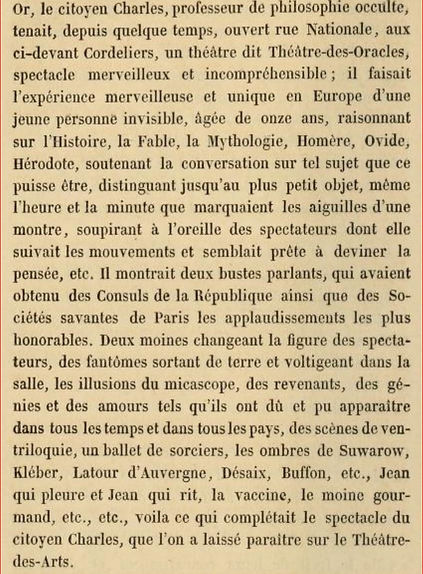

A partir du 19 juin, nouveau changement de lieu et de programmation. Charles présente désormais au Théâtre des Oracles (ancien théâtre Lazari), Boulevard du Temple, une "réunion de cinq spectacles merveilleux. R. Charles est à présent désigné comme "Professeur de physique occulte". Ce changement de lieu correspond probablement à un changement de public cible : les spectacles du Boulevard du Temple sont plus susceptibles de toucher un public populaire que ceux de la Maison Longueville et du Palais du Tribunat. (45)

_JPG.jpg)

Le "Petit Lazzari", boulevard du Temple, vers 1800;

Courrier des Spectacles, 25 juin 1801

(44) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 30 novembre 1800.

'45) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 19 juin 1801

MOREAU et LAFORTELLE La nouvelle nouveauté, 1804.

Le spectacle au Théâtre des Oracles et des Morts est annoncé jusqu'au 6 août 1801 puis disparaît de l'affiche. Les raisons de l'arrêt du spectacle de Charles à l'été 1801 sont peu claires. Robertson et aussi différents biographes de Charles, (Arnault, Letillois de Mézières, l"Abbé Prégnon Souleyrol), évoquent une intervention de la police ou du gouvernement comme ayant mis fin au spectacle de la femme invisible (46). Aucune source n'est citée pour étayer cette information. Il est possible que le tournant oraculaire du spectacle du "Théâtre des Oracles et des Morts" ait suscité des troubles ou inquiété la police. Charles était toujours surveillé par la police et, selon Souleyrol, il poursuivait ses activités politiques clandestinement, car on retrouve dans une liste du 6 janvier 1801, (17 nivôse an IX) son nom parmi ceux d’autres terroristes (47). Peut-être, plus simplement, le nouveau spectacle n'a-t-il pas trouvé son public s'est-il lassé. Un vaudeville de 1802 suggère que le bal du Panorama moral, au Palais-Royal, est devenu plus à la mode. (48) En décembre 1804, une comédie de Moreau et Lafortelle, donnée au Théâtre du Vaudeville, La nouvelle nouveauté, charge la rapide pérennité des spectacles et l'ennui qui gagne les Parisiens. La fin des fantasmagories de Robertson et de la femme invisible y sont évoqués.(49). La prétendue interdiction pourrait bien n'être qu'une des manifestations du délire paranoïaque (diagnostiqué par Souleyrol) auprès de ses biographes.

Le nombre de simples évocations ou de témoignages, dont ceux de visiteurs étrangers, atteste du succès des spectacles de Robertson et de Charles. (50). La Femme invisible est, sans conteste, le spectacle à voir durant les années du Consulat. A Paris même, le spectacle ne paraît guère contesté, mais les articles dans la presse allemande, en particulier dans la revue Paris und London sont sévères et dénoncent le charlatanisme de Robertson et de 'Carl Rony'. L'un de ces articles rappellent le récit de Nicolai sur les illusionnistes italiens et la description du dispositif fournie par Heinrich Maximilian Brünner dans sa brochure Ausführliche Beschreibung der Sprachmaschinen oder sprechenden Figuren publiée à Nüremberg en 1798.

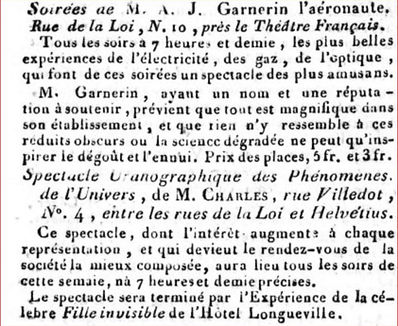

Bien que cela soit peu documenté, le spectacle de Charles sur les personnes invisibles a voyagé en province (51). Boillot signale que Rouy a organisé des représentations à dans la salle Cloquinet de Raucourt, son village natal (52) L'historien Henri Rouy rapporte avoir eu accès aux documents de police sur les troubles suscités dans les Ardennes et l'interdiction dans ce département. Il mentionne également des échanges de correspondance et des démêlés avec d'autres préfectures (53). Charles a également organisé des représentations à Rouen et à Lille en 1801, probablement durant le voyage qui le mène à Londres. Le témoignage du lillois Victor Derode, qui a conservé l'annonce décrivant un "spectacle incompréhensible tenu par une jeune artiste et physicienne occulte" en indique la présence à la salle de spectacle Le Cirque, à Lille en 1801 (54) Une représentation à Rouen le 18 frimaire de l'an X (9 décembre 1801) du "Théâtre des Oracles ou spectacle incompréhensible et merveilleux du citoyen Charles" au Théâtre des Arts. Si l'on en croit le témoignage tardif, mais assez précis, de J.E. Bouteillier, historien du théâtre à Rouen, la fille invisible avait onze ans "raisonnant sur l'Histoire, la Fable, la Mythologie, Homère, Ovide, Hérodote, soutenant la conversation sur tel sujet que ce puisse être, distinguant jusqu'au plus petit objet, même l'heure et la minute que marquaient les aiguilles d'une montre, soupirant à l'oreille des spectateurs dont elle suivait les mouvements et semblait prête à deviner la pensée, etc." . (55)

La femme invisible expliquée - Ses retours épisodiques à Paris

En l'absence de Charles Rouy, parti présenter son spectacle à Londres (56) et de Robertson, parti pour la Russie, d'autres spectacles se créent. Ainsi, entre décembre 1804 et janvier 1806, un M. Bienvenu propose dans son Cabinet de physique, rue Notre-Dame des Champs, "des expériences d'électricité, des gaz, feux d'artifice par l'hydrogène, nuées orageuses, tableaux pittoresques (...) On y voit la femme invisible avant de commencer la séance".(57).

De retour en France M. Charles lance, à partir du 6 février 1806, rue Villedot, un "Spectacle Uranographique des Phénomènes de l'Univers". Il a en effet inventé un "planisphère perpendiculaire" permettant d'illustrer le mouvement des planètes du système solaire. Fin mars, ce spectacle est complété par celui de La fille invisible. (58). Le spectacle suscite l'opposition des milieux scientifiques et même des réticences de la part du Courrier des spectacles, qui a pourtant toujours appuyé Charles (59). Le grand physicien Jacques Charles s'agace de l'ambiguïté qu'entretient Rouy autour de son nom, suscitant une réponse outrée de celui-ci, prétendant n'avoir jamais usurpé le titre de physicien (60)

Le public paraît à présent plus soucieux d'explications scientifiques que de mystères. A partir de mars 1806, l'aéronaute Garnerin organise des soirées d'explications des phénomènes physiques. L'annonce vise implicitement les spectacles de Charles "M. Garnerin ayant un nom et une réputation à soutenir, prévient que tout est magnifique dans son établissement, et que rien n'y ressemble à ces réduits obscurs ou la science dégradée ne peut qu'inspirer le dégoût". (61) Garnerin doit y avoir révélé les secrets de la fille invisible car celle-ci disparaît du programme du Spectacle Uranographique à partir du 9 avril 1806. Comme l'écrit le Courrier des spectacles "le mystère de la fille invisible et celui de la phantasmagorie sont aujourd'hui révélés et il n'est presque plus d'enfant qui s'effraie maintenant d'un spectre ou d'une voix inconnue". (62) Quelques mois plus tard, une revue anglaise publie le descriptif détaillé du dispositif, graphiques à l'appui (63) Il n'est pas impossible que Garnerin soit à l'origine de la divulgation du secret dans la réputée revue de Nicholson et il visait peut-être tout autant Charles que Robertson, avec qui il était en situation de concurrence dans le domaine de l'aéronautique (64)

L'approche scientifique de Garnerin - et la trahison du mystère - a déplu à M. Charles qui lance une polémique et l'accuse de plagiat, ce à quoi l'aéronaute répond vertement. (65) L'approche rationnelle finit par l'emporter et, quelques mois plus tard, le rédacteur du Courrier des spectacles, rendant compte du spectacle de magie d'un M. Olivier, explique que le Père Athanasius Kircher et son disciple le Père Schott avaient déjà leur fille invisible.(66). Les séances du Spectacle uranographique de M. Charles continuent jusqu'au 2 avril 1807, Le 29 décembre 1806, Charles a pu se flatter de la présence de l'Abbé Sicard et de l'astronome Lalande, dont les portraits sont proposés en "illusions opticographiques" (67).

Déçu par les attaques du monde scientifique et probablement le manque de succès de son spectacle, Charles part s'établir à Milan en 1808 pour y commercialiser La Femme invisible, son spectacle d'uranographie et des expériences de pyrotechnie. (Voir la seconde partie "The Invisible Lady - Le succès international de la femme invisible"). Après un séjour en Russie, il ne reviendra en France qu'à la Restauration pour y relancer ses ateliers d'astronomie, toujours empreints de discours délirants. L'ancien révolutionnaire, qui fut si fier du soutien des Consuls, est à présent devenu monarchiste. Il dédie ses publications d'astronomie au roi Louis XVIII. En 1839, il trouvera opportun de dédier La Périnade, un poème historique (et toujours oraculaire) à Louis-Philippe, Roi des Français, dans lequel il évoque son invention de l'uranorama mais pas la femme invisible. Sa bigamie étant révélée en 1845, il est pris d'un accès de folie et termine ses jours à la maison de santé pour aliénés de Mme Reboul Richebraque le 20 octobre 1848, quelques jours avant l'adoption de la Constitution de la IIème République (68)

Depuis les conférences de Garnerin, la femme et la fille invisibles ont disparu pendant quelques années des agendas parisiens. Selon une information publiée en 1900 dans La vie parisienne à travers le XIXe siècle, un imprésario aurait envisagé en 1809 de reprendre le spectacle de la femme invisible dans un théâtre des grands boulevards. La police aurait fait fermer le théâtre, au prétexte que le spectacle était interprété comme une moquerie sur le second mariage de l' Empereur.(69)

Robertson, qui a passé dix ans en Russie et en Suède revient à Paris en 1814. Après des voyages en ballons, il annonce en août la reprise de ses spectacles d'optique, à, l'ancienne Ferme à Tabac du Boulevard Montmartre, rebaptisée Tivoli, face aux Panoramas (70). Sous le nom de "Spectacle instructif de Robertson" on y présente des expériences d'optique et de mécanique, des fantasmagories et on peut y entendre le phonorganon ou machine parlante ainsi que la trompette mécanique qui accompagne son orchestre (71). La fille invisible figure-t-elle dans le programme de ces activités ? Rien n'est moins sûr. Elle n'est mentionnée de nouveau dans la presse qu'à partir du 7 avril 1815, soit près de trois semaines après le retour de Napoléon à Paris (72) Elle est encore citée le 29 janvier 1816, mais le Journal des débats trouve qu'elle est désormais beaucoup moins intéressante que l"instrument parleur de sons articulés, tout à fait semblable à la voix d'un enfant qui parle" (73).

On voit réapparaître une dernière fois La fille invisible au Nouveau Tivoli, que Robertson relance rue de Clichy, à l'occasion de deux fêtes le août 1826 et le 24 septembre 1826 (74).

Une attraction française au service du Consulat ?

Censée être un spectacle d'émancipation, la Fille invisible est, au fil des ans, devenu un objet de critique du pouvoir de Bonaparte. La plus étonnante est peut-être celle de Jean-Baptiste ¨Peltier, journaliste contre-révolutionnaire, exilé à Londres où il édite L'Ambigu, une feuille dont la virulence contre Bonaparte est telle qu'elle sera condamnée par la justice anglaise. Dans "Physique", un article consacré aux annonces de Bonaparte en matière de recherche scientifique, Peltier écrit avec ironie :

"Encore une fois, nous ne saurions nous lasser d'admirer, ni d'exalter le siècle qui nous retrace toutes les merveilles de l'antiquité et même de la mythologie La Phantasmagorie et la Fille Invisible nous ont déjà donné l'explication des mystères d'Isis. Nous sommes tous initiés aujourd'hui à la science des prêtres d'Egypte. Les miracles de Jesus-Christ eux-mêmes ne sont plus qu'un jeu pour les beaux esprits Français". (75)

L'allusion à la Phantasmagorie et la Fille Invisible sont en fait intégrés dans un salve contre Bonaparte indiquant que le soutien que le Premier Consul démontre à la recherche scientifique est une mascarade destinée à endormir les Français pour mieux asseoir son pouvoir. Quelques pages plus loin, le journal propose des "Séances à la femme invisible", qui est l'occasion de dialogues imaginés entre Bonaparte et son fidèle Bourienne. Dans un numéro suivant, la Fille invisible est questionnée par un spectateur sur ce qui se passe aux Tuileries et invitée à rendre compte d'un dialogue entre le Président du Sénat et Bonaparte, devenu Consul à vie. (76)

Dans son Mémoire pour servir à l'histoire de France sous le gouvernement de Napoléon Buonaparte, Jacques-Barthélemy Salgues, littérateur royaliste, écrit quant à lui : "La frivolité publique se partageoit entre le plaisir de la danse, et le phénomène singulier de la fille invisible. Cette expérience, si connue aujourd'hui, occupoient alors tous les esprits, et les savants eux-mêmes, s'associoient à la curiosité publique pour en chercher le secret". (77)

La femme invisible expliquée

Les savants étant à présent informés du dispositif, la femme invisible quitte le domaine du spectacle pour rejoindre celui de la science. Dès 1809, le vulgarisateur Jacques Grasset de Saint-Sauveur, faisant l'éloge de la physique, cite la femme invisible comme exemple du "merveilleux dont les charlatans entourent leurs opérations." (78) En 1817, Eusèbe Baconnière de Salverte, ancien conspirateur royaliste devenu sous la Restauration historien et homme politique libéral, publie un Essai sur la magie, les prodiges et les miracles, revu en 1827, qui inscrit La femme invisible dans la tradition des têtes parlantes, androïdes et pratique oraculaires abusant de la crédulité du public : "Il est donc plus simple de regarder, comme des effets de l'art, ces voix dont l'origine n'était pas aperçue ; et d'attribuer le prodige à l'invention des androïdes l'invention qui, de nos jours encore, bien que décrite dans des livres très-répandus , n'en a pas moins, sous le nom de Femme invisible excité l'admiration du vulgaire et celle de gens qui ne croyaient point faire partie du vulgaire."(79). En 1822, l'Encyclopédie méthodique (dont la page de titre se revendique de savants décédés, Monge, Cassini, Bertholon,...) cite la femme invisible parmi les exemples de physique amusante. (80).

Le souvenir de la femme invisible reste présent dans la mémoire collective et les femmes impliquées dans le parti ultra légitimiste à la finde la restauration se voient qualifiées de "femmes invisibles". en septembre 1832, lorsque la Duchesse de Berry, en cavale en Italie, mène une conspiration légitimiste contre la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, elle est accusée de "jouer le rôle de la femme invisible" (81) Ce type d'allusion se retrouve, en 1851 dans l'Histoire de la Restauration de Lamartine, pour introduire le personnage de Madame de Cayla, intrigante auprès du roi Louis XVIII, le poète écrit "La main d'une femme invisible fait quelque fois mouvoir à l'insu du monde les ressorts d'où vient la perte ou le salut des empires" (82)

Lorsqu'en 1831, Robertson publie le premier volume de ses Mémoires, dans lesquelles il dévoile, de manière encore sommaire, le dispositif de sa femme invisible. . Mais ce n'est qu'en 1833, grâce à un article du Magasin pittoresque, que le public français aura accès à des explications techniques et à des graphiques dont le public anglais dispose depuis 1807 et le public allemand depuis 1808. (83) Comme déjà à cette époque la rigueur et la précision ne sont pas les caractéristiques indispensables de la presse française, la construction de l'appareil est attribuée au "physicien Charles"...

(46) ROBERTSON, op.cit., p.395 ; ARNAULT, op.cit.., LETILLOIS DE MEZIERES, art.cit;, Abbé PREGNON, art.cit. , SOULEYROL, op.cit.

(47) SOULEYROL. op.cit., p.162

(48) PERIN R., PILLON A., La grand ville, ou, Les Parisiens vengés, Marchand, 1802, p.39

(49) MOREAU et LAFORTELLE, La nouvelle nouveauté, 1805.

Dispositif acoustique décrit par Heinrich Maximilian Brünner dans sa brochure Ausführliche Beschreibung der Sprachmaschinen oder sprechenden Figuren Nüremberg, 1798.

(50) DUCHESNE H.G., "Femmes invisibles", Dictionnaire de l'industrie, ou Collection raisonnée des procédés utiles dans les sciences et dans l'art. Poignée, Vollant, Tome 3, 1800, p.18 :;HENNINGS A., Hrsg, Der Genius der Zeit, v.20, n.2, p.315 ;"Experimente der Unsichtbarkeit und des Trophoniuskopfes im Maison Longueville. Anecdoten von Carl Rony , dem Unternehmer", London und Paris 3 (1800), Bd. 5, 4. St., S. 308, ; SUE P., Histoire du galvanisme Bernard,1802, p.306, ; Vaderlandsche letteroefeningen, Amsterdam, 1803, p.600 ; MEYER, F.L.G., Briefe aus der hauptstadt und dem innern Frankreichs, J.G. Cotta, Tübingen, 1803.pp;291-292 ; BRES jJ.P., Isabelle et Jean d'Armagnac, ou les Dangers de l'intimité fraternelle. Partie 3,Année 12 / , roman historique, Marchand, 1804, p.162 ; PILLON-DUCHEMIN, A.A.F., Lucien moderne, ou Légère esquisse du tableau du siècle, Allut-Martinet, Tome II, 1807, p.155 ; PFAFF, "Beschreibung und Erklärung den unsichtbaren Frau", (1807), in Annalen der Physik, Bd 28, 1808, pp. 244-247 ; "Von Herrn Dr. SCHMIDT", Annalen der Physik, 1800, Bd 29, p. 470 ; NOUGARET, P.H. Aventures parisiennes, avant et depuis la Révolution. Tome 2, Maugeret fils, 1808, p.234 ; "Die Felle Invisible und Die Invisble Girl", Bulletin des neuesten und wissenwürdigsten aus der naturwissenschaft, so wie den künsten, manufakturen, technischen gewerben, der landwirthschaft und der bürgerlichen haushaltung, Juni 1809, pp.97-106 : RICHARD, Arlequin-Lucifer, ou Cassandre alchimiste: folie en un acte, mêlée de couplets, Fages, 1812, p.3

(51) ROUY, R. article cité ;

(52) BOILLOT, art.cit.

(53) ROUY H., cité in SOULEYROL; p.155

(54) DERODE V., Histoire de Lille et de la Flandre Wallonne, vol.IV, J. Hébrard et cie., 1877, p.200

(55) BOUTEILLER J.E., Histoire complète et méthodique des théâtres de Rouen, Giroux et Renaux, Rouen, 1863, pp.31-32

_JPG.jpg)

(56) Voir le chapitre suivant "The Invisible Lady"

(57) Le Courrier des spectacles 20 décembre 1804 ; Gazette de France, 21 novembre 1805 ; PICQUET, C., Table alphabétique, en forme d'itinéraire, des rues, ruelles, culs-de-sac, passages, places, etc. etc. qui se trouvent dans le Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourg, Chez l'auteur, Paris, 1805

(58) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 6 février 1806

(59) "Spectacle uranographique", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 28 février 1806

(60), Le Publiciste, 17 mars 1806 , Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 23 mars 1806

(61) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 21 mars 1806

(62) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 21 septembre 1806

(63) "The Invisible Lady", 1807, NICHOLSON W (ed.), A Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts vol. XVI, 1807 pp. 69-71 . "On the Exhibition of the Invisible Girl.", ibid;, pp.119-130. (Traduction en allemand et planches in Annalen der Physik. Bd.28 (1808), pp.247-251. Voir le chapitre suivant "The Invisible Lady"

(64) Dans ses Mémoires, Roberston parle de Garnerin avec mépris et évoque "un certain désir de rivalité peu louable" à son égard (Vol.II, p.46-47). Françoise Levie, op.cit., pp. 163-164 décrit la rivalité des deux aéronautes et signale que Garnerin, dans ses Détails des trois premiers voyages aériens que M. Garnerin a fait en Russie, chez Luby, Gary et Popov, Moscou, s.d. (1804) dévoile le secret de la Femme invisible et traite Roberson de charlatan. L'ouvrage fut traduit en allemand : Beschreibung der drei ersten Luftreisen die in Russland im Jahr 1803 vom Herrn Garnerin angestellt sind: nach dem französischen mit einer Vorrede und Anmerkungen, Drechsler, St Petersburg,1804

(65) GARNERIN, "Au rédacteur", Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 11 décembre 1806

(66) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 22 janvier 1807

Annonces voisines des Soirées de Garnerin et du Spectacle Uranographique des Phénomènes de l'Univers de M. Charles dans Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres 28 mars 1806

L'aéronaute André-Jacques Garnerin

(67) Le Courrier des spectacles, ou Journal des théâtres, 1 janvier 1807

(68) Sur la vie de Charles Rouy après son retour d'Italie, on se reportera à l'ouivrage de Laurent Soulayrol.

(69) SIMOND Ch;, op.cit;

(70) Journal des débats politiques et littéraires, 16 août 1814

(71) Gazette nationale ou le Moniteur universel, 27 novembre 1814

(72) Journal Général de France 7 avril 1815

(73) Journal des débats politiques et littéraires, 29 janvier 1816. Voir également DUCHAISNE J.B., Souvenirs de jeunesse ou Discours littéraires : suivis de lettres sur les monuments de la capitale, A. Le Clere, Paris, 1832, p.155

(74) Le Figaro, 29 août 1826..24 septembre 1826 ; La Quotidienne, 29 août 1826

(75) "Physique", L'Ambigu, n.II, Londres, s.d. (1802), pp. 33;

Sur Peltier, voir MASPERO-CLERC M., "Un journaliste émigré jugé à Londres pour diffamation envers le Premier Consul", Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine , 1971 18-2 pp. 261-281 Dans des "Séance à la fille invisible", 44

(76) ibid., p.43 ; p.65 ;

(77) SALGUES J.B., Mémoire pour servir à l'histoire de France sous le gouvernement de Napoléon Buonaparte et pendant l'absence de la maison de Bourbon., Louis Fayolle, Tome III, 1814, p.442. Voir également SALGUES J.B., Des erreurs et des préjugés répandus dans les dix-huitième et dix-neuvième siècles, J. G. Dentu, 1828, p.402

(78) GRASSET DE SAINT-SAUVEUR, J., Muséum de la jeunesse, ou, Tableaux historiques des sciences, Article "Physique amusante", Chez Mad. ve. Hoquart, 1809, p.1 ;

(79) SALVERTE E., "Essai sur la magie, les prodiges et les miracles chez les Anciens", L'Esprit des journaux, n.6-7, 1817, p.86 ; SALVERTE E.,, Des sciences occultes, ou Essai sur la magie, les prodiges et les miracles, Sedillot, 1829, p.288

(80) Encyclopedie methodique, ou par ordre de matières / par Une Société de gens de lettres, de savans et d'artistes, Tome 4 Physique, Panckoucke, 1824, p. 303

(81) Le Figaro, 23 septembre 1832 ; voir également Le Courrier, 19 septembre 1832

(82) LAMARTINE, Histoire de la Restauration, Pagnerre, 1851-52, p.229;

(83) "Magie naturelle. La fille invisible", Magasin pittoresque, n.33, 1833, p.264;

"Magie naturelle. La fille invisible", Magasin pittoresque, n.33, 1833, p.264; (Cliquez sur l'image pour l'agrandir)