Analyse de la brochure

Maximilian PLESSNER, Ein Blick auf die grosten Erfindungen

des zwanzigsten Jahrhunderts.

I. Die Zukunft des elektrischen Fernsehens.

Ferd. Dämmlers Verlagsbuchhanndlung, Berlin, 1892.

_JPG.jpg)

Publicité pour la brochure de Plessner Die Zukunft des elektrischen Fernsehen dans le Grazer Volksblatt 6. März 1892

Datation de la publication de la brochure de Plessner

Tenant compte de l'addendum mentionnant le kinetograph d'Edison, Nils Klevjer Aaas avait émis dans son analyse de la brochure, publiée sur ce site en 2002, l'hypothèse que la publication de Die Zukunft des elektrischen Fernsehen (portant 1892 sur la couverture) datait en fait du printemps 1893. Mais nous avons pu identifier une annonce publicitaire dans le Grazer Volksblatt du 1892 et six articles de presse publiés en 1892 rendant compte du contenu de la brochure, dont le premier dans le Elektrotechnische Zeitschrift, du 25 mars 1892

Edison avait fait une première annonce le 12 mai 1891, qui avait laissé croire qu'il présenterait à la Columbian World Exhibition un appareil permettant la vision à distance (voir notre article sur cette question). Cette annonce avait été très commentée dans la presse américaine. La description du kinetograph est communiquée à la presse le 28 juin 1891, mais le Scientific American donne le nom, une description et une photo d'une bande de négatif dès son édition du 20 juin 1891. La presse allemande évoque le nouvel appareil dès le mois de juin (par exemple Das Echo, Berlin, 11 juin 1891 ; Die Abendschule, 16 juillet 1891). Il n'y a donc pas de raison de supposer que Plessner n'a pu ajouter son addendum durant le second semestre 1891 et que l'ouvrage ne serait paru que début 1893.

Description de l'appareil et hypothèses de travail (1)

Dans son introduction, Plessner précise qu'il s'adresse non pas seulement aux spécialistes, mais à tous ceux qui s'intéressent aux inventions, dont il souligne l'importance économique et la nécessité de protéger les inventeurs par les brevets.. Selon lui, les deux domaines qui marqueront le 20ème siècle sont l'aéronautique et la télévision électrique. Sa brochure se présente plus comme une ressource à idées que comme la solution aux problèmes identifiés.

Le point de départ de la réflexion de Plessner est assez classique : il constate qu'un équivalent du téléphone de Graham Bell peut être trouvé pour la transmission des images. Il propose de recourir au sélénium, et d'appeler la technique telephoto ou telephotik.

La description de l'appareil qu'il propose est assez sommaire :

"A la station d'émission A, on pourrait imaginer l'objet téléobjectif sous la forme d'un disque circulaire à hauteur d'homme d'une sorte de matériau de couleur noire, et - collé sur ce cercle, à des distances à intervalles appropriés les uns des autres - un certain nombre de bandes blanches. Chacune de ces bandes doit être limitée par deux lignes radiales, c'est-à-dire droites, et par deux vecteurs concentriques de l'anneau. En face du disque circulaire, à une distance appropriée, il faut placer sur un trépied une camera obscura de taille considérable, sur le verre opaque duquel l'image du disque apparaîtrait, en position inverse, dès que celui-ci serait exposé à lumière. On imagine les murs de cette camera obscura dépassant quelque peu le verre opaque, et à l'intérieur soutenant un miroir parabolique, dont le point focal - comme dans le photophone de Bell - doit être placé un fil connecté à une cellule de sélénium . On imagine en outre que la plaque de verre est cachée par une cloison non transparente, placée entre elle-même et le miroir creux, et qu’une ouverture circulaire y est faite, correspondant à la taille de l'image miroir du disque. Cette ouverture peut être fermée par une ouverture B, qui peut être tournée en son centre, et dans laquelle, près de la périphérie, une fine fente radiale S est découpée, correspondant en longueur à la largeur de l'image miroir du disque circulaire. Si l'ouverture est mise en mouvement lent sur son axe, la fente glissera à travers les zones de l'image de la caméra qui sont tantôt claires, tantôt sombres. Dans un premier temps seulement, les grains de lumière arrivent sur le miroir parabolique, à partir duquel ils peuvent être réfléchis sur la cellule de sélénium. De cette façon, celle-ci, pendant un cycle complet d'ouverture, ne sera éclairé que tant qu'il y aura des zones blanches sur le disque circulaire.

Si nous jetons maintenant un coup d'œil dans la chambre noire de la station de réception A', nous trouvons, à la place du disque circulaire, un écran blanc à hauteur d'homme qui - évidemment -n'est visible que lorsqu'il est éclairé. À la place de la camera obscura de la station A, on trouve un appareil semblable à une laterna magica, son ouverture vers l'avant recouvert d'une ouverture rotative similaire, B ', équipé d'une fente correspondante, S'. La partie arrière de ce dispositif sera également fermée par un miroir creux, dans le point focal duquel un dispositif d'éclairage trouvera sa place, et qui pourrait facilement être apporté pour s'allumer ou s'éteindre, comme par ex. une ampoule électrique… L'ampoule serait connectée à un fil qui relie les deux stations et dans lequel la cellule au sélénium de la station A est également intégré.

… Dès que… les deux ouvertures sont mises en mouvements rotatifs lents, la lampe dans la station A' s'allumera tant que la fente de l'ouverture B glissera sur une zone claire de l'image de l'anneau, due à la lumière frappant la palette des cellules de sélénium à l'intérieur de la camera obscura de la station A, ce qui augmente sa capacité conductrice et le courant électrique est augmenté en conséquence. La lumière [dans la station A '], réfléchie par le miroir creux, est projetée sur le point correspondant de l'écran à travers la fente de l'ouverture B', et apparaît sous la forme d'une ligne de lumière qui se déplace dans la [même] direction du mouvement que l'ouverture, dont la durée sera égale à la largeur des anneaux sur le disque en station A. Par une révolution complète de l'ouverture ces lignes disparaissent ou apparaissent considérablement assombries, aussi souvent qu'il y a des espaces noirs sur le disque…" (pp.20-22, traduit vers le français d'après la traduction anglaise de Nils Klevjer Aas).

Ce dispositif, à base de disques, pourrait avoir été inspiré par celui proposé par Paul Nipkow en 1884, que Plessner ne mentionne pas. Après cette description des «instruments nécessaires» pour transmettre des images par des moyens électriques, Plessner poursuit en discutant de la probabilité du «syndrome du scintillement» une fois que l'ouverture atteint un certain taux de révolution, et l'insuffisance des ampoules existantes aux fins de l'expérience. Il décrit ensuite «la production d'une telle source lumineuse grâce à l'utilisation des moyens déjà existants »(pp. 25-27).

L'étape suivante du processus vers une «télévision électrique utilisable», selon Plessner, consisterait à déterminer si l'appareil est également capable de reproduire, par ex. des vagues ou des formes en zigzag. Il arrive à la conclusion que pour obtenir ce résultat «la fente [dans le dispositif de suspension] devrait être remplacé par un petit trou… Celui-ci doit être mobile pour pouvoir glisser à travers tous les points des champs et contours présents sur le disque en succession rapide » (p. 28).

Plessner conclut cependant qu '«il a été démontré qu'à l'aide d'une lampe téléphotique fonctionnant bien, l'image d'un disque circulaire, composé de sections claires et sombres, peut être reproduit à un poste de réception en taille réduite ou en taille réelle »(p. 28).

Partant de cette conclusion, et supposant l'existence d'une ouverture améliorée, Plessner propose de tenter de transmettre l'image de la tête d'une cible de champ de tir, placée droit, au lieu du disque circulaire. Une fois cette transmission réalisée, il ne s'attend à «aucune difficulté insurmontable» dans la transmission de l'image du torse ou de l'ensemble de la figure, c'est-à-dire les parties les plus proches du centre du cercle.

Il identifie des problèmes beaucoup plus importants lorsqu'il essaie d'imaginer comment les traits et les nuances d'un visage humain pourraient être transmis avec succès et admet que «le maximum qui peut être réalisé de cette manière se limite à une reproduction approximative de certains points des contours de la tête, si ceux-ci sont suffisamment distincts de l'arrière-plan » (p. 30).

Plessner postule donc qu'une «reproduction photographiquement vraie» des traits du visage humain ne sera réalisable que

1) si tous les rayons de lumière réfléchis par des points du visage peuvent être projetés sur la cellule de sélénium, non pas simultanément, mais une à la fois, et en succession rapide

2) si un circuit électrique est capable de transmettre les oscillations de puissance produites par un cellule de sélénium sous les intensités variables de la lumière depuis la source de lumière jusqu'à la station de réception avec la même séquence et le changement d'intensité

3) si, à l'aide de mécanismes de projection de lumière, le même nombre de rayons de lumière, d'une intensité variable, peut être projeté sur le mur de la station de réception dans le même temps et parcourant la même distance que les rayons de la station d'émission ont parcouru (p. 30).

De ces conclusions, Plessner évoque l'image d'un visage "tatoué d'un grand nombre de points très minuscules, en lignes verticales très proches les unes des autres" comme base d'une transmission réussie. Ces taches seraient balayées par le mouvement de l'ouverture et projetées individuellement sur la cellule de sélénium, pendant un très court instant, et sans distorsion de la lumièr de tout autre endroit (p. 31). Il admet la difficulté de la tâche, mais joue avec l'idée d'une sorte de filtre optique, composé de minuscules fentes verticales dans une plaque, ou de lignes obliques tracées sur deux volets de verre, mis en mouvement par un système de soufflets. La lumière réfléchie par l'objet serait divisé en impulsions alternées [lumière / absence de lumière lors du passage à travers le filtre, qui lui-même voyage à travers la surface de l'objet. En plaçant les mêmes filtres au niveau des stations de transmission et de réception, l'effet d'inversion (miroir) de l'image serait également éliminé, présume Plessner.

Plessner suppose que «avec l'augmentation de la taille des objets à téléphoter… la taille de l'appareil requis augmentera également », à moins que« les enregistrements indirects soient réussis »(p. 34). Il suggère également de diviser l'image en plusieurs sections, chacune alimentant individuellement de ses impulsions la cellule de sélénium qui lui est attribuée. Plessner envisage enfin un système bidirectionnel de communication téléphotique entre deux personnes, chacun dans son téléphote, en utilisant des microphones téléphoniques pour relayer la communication audio avec les photos des intervenants.

La téléphotie et ses inventions ancillaires au service de la communication humaine, des arts et des sciences (2)

Comme le remarque Nils Klevjer Aas, la deuxième partie de la brochure se présente sur le mode de l'essai. Les considérations de Plessner débutent à nouveau à partir de la découverte du téléphone.

"Depuis que le téléphone a été mis en service aux fins de l'échange d'idées, les services d’information ont été dotés d’une telle perfection que, dans la mesure où la vitesse et le coût de la communication sont concernés, la méthode télégraphique de la transmission de nouvelles ne peut plus rivaliser avec le téléphone. Ce fait a conduit à l'hypothèse que le développement des transmissions de nouvelles a atteint les limites du possible, et que l’on pourrait tout aussi bien refuser tout effort supplémentaire des méthodes d'échange d'idées encore plus parfaites que la téléphonie" (p. 38).

A cette objection, Plessner répond qu' «en fait, il n’est pas vraiment possible de voir comment la transmission des informations ne pourrait être encore plus simplifiée », a-t-il répliqué, rappelant le concept de téléphotie (décrit dans la première section). Il devrait en effet être possible, affirme Plessner, de «fixer photographiquement des images téléphotée» (p. 39), si la lumière émise au poste de réception est suffisamment lumineuse et la plus sensible à la lumière du papier photographique au bromure est utilisé pour effectuer des «expositions instantanées de messages téléobjectif».

Comme scénario pour l’application de telles techniques, Plessner imagine une compétition de la transmission la plus rapide, par exemple, d'un discours d'une heure au Parlement, destiné à être publié de manière imprimée, entre deux opérateurs télégraphiques équipés de télégraphie de pointe et deux opérateurs équipés d'équipements de téléphotie et de photographie en état de marche (p. 40). Par des calculs détaillés, il estime le temps de transmission du message depuis le bureau télégraphique jusqu'à ce qu'un texte soit prêt à être imprimé sur l'autre. Cela prendrait un télégraphiste et son collègue à la station de réception environ sept heures pour y parvenir, tandis qu'un l'opérateur de téléphotie et son collègue seraient en mesure de produire le même résultat en sept minutes, soit un 60 à 1 dans l'amélioration du temps de transmission, estime Plessner.

Grâce aux techniques de téléphotie, le public pourrait même envoyer des dessins et d'autres images. Plessner ajoute que les opérateurs télégraphiques ne pourraient plus être tenus responsables des erreurs texte transmis (p. 43). Et avec un coût considérablement inférieur à celui des messages télégraphiques une proportion non négligeable du public se prévaudrait de la téléphotie pour la transmission d'informations »(p. 44). Ce que Plessner décrit ressemble en fait étroitement à la première génération de télécopieurs, les modèles qui utilisaient du papier thermosensible pour la réception des messages. Il prophétise que «la somme de cela et de nombreuses autres innovations qui ne peuvent pas être décrites ici, apporterait l’activité de transfert d’information à un tel degré de perfection qu’en fait, pour l'avenir, toute nouvelle amélioration de quelque importance que ce soit pourrait être exclue »(p. 44). Plessner reconnaît implicitement que le «téléphote» n’est pas en fait de la «télévision électrique». Mais il

ne voit aucune raison pour laquelle les images vivantes ne pourraient pas également être transmises de la même manière. Il propose d'utiliser le terme Telektroskopie pour cette "branche de l'art de la télévision". Il introduit le terme lancé en 1878 par l'Abbé Moigno et Louis Figuier, et qu'il utilise, sans autre définition, comme «proposé par Senlec d’Ardes», tandis que le «téléobjectif» devrait être réservé àla transmission de messages écrits.

Plessner est convaincu que la téléphotie mènera sûrement à la solution des problèmes pratiques concernant la télévision. Une telle «communication miroir» serait suffisamment rentable pour justifier l'ouverture de centraux de télévision en liaison avec des centraux téléphoniques existants et "donc utiliser la" télectroscopie "en tant que service public de communication (p.45)". Les centraux d'échanges publics seraient équipés de cabines à partir desquelles les clients seraient en contact avec leurs partenaires de conversation qui seraient assis dans des cabines similaires à un autre emplacement. On s'attend même à ce que «de nombreuses personnes, dont les conditions de vie leur permettraient un tel luxe» puisse équiper leur domicile d'une cabine de télévision» (p. 45). Ce système, qu'on appellerait aujourd'hui visioconférence, permettrait aux hommes d'affaires de vérifier les registres et d'afficher des échantillons de marchandises.

Même les «organes de sécurité de l'État» gagneraient à pouvoir entreprendre interrogatoires, identifications et files d'attente, etc.… dans les cabinets de télévision appartenant à leur service. Les médecins pouvaient effectuer un diagnostic à distance (p. 46). Même l'instruction du public et la sensibilisation culturelle bénéficieraient d'un tel système. L'art dramatique bénificierait de cette formation du public (pp. 46-47). Plessner estime que «même les plus petites villes de province arriveront à posséder un théâtre sans scène avec une grande salle sombre », où « la performance d'artistes exceptionnels des scènes d'opéra et de théâtre des villes pourra être vécu à peu de frais (p. 47). Ce théâtre sans scène pourrait également être utilisé pour permettre à la population d'accéder aux grands débats parlementaires et à des lieux et événements comme «la vie quotidienne dans une station balnéaire, la compétition des courses et régates, le spectacle d'un défilé ou d'une action militaire»(p. 47). La télectroscope contribuera à contrer «la poursuite du dépeuplement des provinces et la croissance incontrôlable des villes » (p. 47).

Les promesses de l'optophonie

Même si la solution au problème de la télectroscopie devait s'avérer infructueuse, des découvertes accessoires sont à prévoir. Plessner imagine l’optophone, un appareil qui serait une adaptation du photophone de Graham Bell et transformerait les ondes sonores en ondes optiques au moyen de la lumière réfléchie par un diaphragme oscillant situé dans une chambre de résonance (corde de harpe résonnante), ouvrant ainsi la voie à "une cascade de lumière éclairante qui ouvrirait un domaine de recherche scientifique, jusqu'ici enveloppé dans les ténèbres les plus profondes »(pp. 48-49) (3)

En effet, le même principe de «transfert d'énergie» pourrait être appliqué pour représenter graphiquement les «formes, mouvements ou capacité de réflexion de la matière». De même, il devrait être possible de faire rebondir des rayons lumineux sur des surfaces de couleurs différentes pour créer des «sons perceptibles» (p. 49)

Comme le synthétise Birgit Schneider (4), Plessner place un grand espoir dans l'Optophone pour la connaissance scientifique: «Quelles surprises attendront les scientifiques lorsque toutes les choses visibles dans le monde physique deviendront audibles à travers l'éclairage et, en inversant le processus de transformation de l'énergie, tous les phénomènes audibles pourront également être rendus visibles ? » Il passe ensuite rapidement à la transformation en sons d'images complexes. Ainsi, il se demande quelle est l’impression acoustique de formes géométriques telles que des cercles, des carrés et des cônes et ce qu'elles seraient comme si elles étaient également mises en mouvement. Plessner considère également qu'il doit être possible de transformer les phénomènes atmosphériques et trans-terrestres en images audio. Cette méthode peut être utilisée pour obtenir le son des événements météorologiques tels que la foudre, les nuages et les arcs-en-ciel, ainsi que des anneaux de la lune et le soleil: l'optophone pourrait révéler l'image sonore caractéristique de la lune, tandis que" Saturne sonnera son anneau rose". Plessner adhère ainsi à la notion traditionnelle d'une musique des sphères en supposant que les oscillations électriques «ne sont que des manifestations différentes d'une seule et même énergie remplissant le cosmos. » Plessner espère qu’en fin de compte, à travers les phénomènes de transformation, «l'unité de la beauté» régnera entre l'art sonore et l'art spatial et visuel, qui peuvent être scientifiquement étudiés et prouvés en utilisant les méthodes de l'optophonétique. Une analyse esthétique par optophonie démontrerait qu'entendre le son d'une statue d'Apollon serait aussi beau que de voir le travail de la pierre. Plessner a voulu comparer les propriétés acoustiques des façades de bâtiments de la Grèce antique avec celles de façades d'époques ultérieures. Il souhaite utiliser la même méthode pour comparer acoustiquement les «peintures sonores» (Tongemälde) d'œuvres visuelles d'artistes tels que Titien avec la laideur de son époque. Il croIT également que les images audio innovantes pourrait servir de compositeurs comme inspiration pour de nouvelles œuvres.

Plessner imagine même cette dernière technique appliquée à la lumière entrante provenant de sources et phénomènes astronomiques (taches solaires, aurores boréales, etc.) et de ceux-ci rendre "perceptibles à l'oreille humaine comme images audio »(p. 51). Il est "non moins enthousiaste" à l'idée que le beau visuellement devrait, de cette manière, «se révéler également d'une beauté audible» (p. 51) en utilisant ces «images sonores» pour distinguer entre le véritable art plastique et «les déchets des naturalistes de notre temps »(p. 52) - ou même d'enregistrer optiquement l’aura d'un être humain, « du bourdonnement du bébé dans le berceau aux notes de décoloration produites par une personne âgée » (p.53). De même, Plessner est convaincu que «l’étude des images sonores fournira aux poètes de la musique une nouvelle inspiration» (p. 54).

Plessner utilise le photophone de Bell pour soutenir ses arguments. Son analyse principale de l'invention de Bell ne réside cependant pas dans son indépendance vis-à-vis des fils de transmission, mais dans «le transfert sélénomagnétique de la lumière en ondes sonores» en pratique (p. 54): «Une fois qu’il a été établi que des images audio peuvent être produites en concentrant sur une cellule de sélénium la lumière réfléchie par un [nombre de] taches, variant en couleurs et en intensité, un certain nombre de nouvelles pistes d'approche s'ouvrent quant à la solution du problème de la télévision électrique» (p. 55).

Il en résulte en outre que l'inverse est également possible. En dirigeant un faisceau lumineux sur une cellule de sélénium, pour ensuite filtrer la lumière à travers une bande de verre en mouvement «sur un nombre adéquat de gros points et lignes translucides différentes, séparées par des intervalles, ont été placés»(p. 56) le même effet serait obtenu comme si la lumière était réfléchie à partir d'une membrane à miroir oscillant. La création de telles bandes de verre à la main serait douteuse, estime Plessner, mais «le phonographe fournit les moyens de fabriquer de telles combinaisons de manière automatique ». En fixant un tube de verre, plus long et de plus grand diamètre que le cylindre de cire, et qui a été préparé avec un revêtement noir comme une copie sur papier carbone similaire à celle du phonographe Edison, cette machine serait capable d'enregistrer les oscillations du courant électrique.

Afin de lire le signal audio Plessner imagine un cône avec une petite lentille concave à son sommet et une cellule de sélénium à l'intérieur. Ce cône serait placé à l'intérieur du cylindre [en verre] enregistré, son extrémité touchant presque le verre, au moyen d'un tube articulaire, le maintenant stable pendant que le tube tourne [et se déplace latéralement]. En éclairant le cylindre en verre de l'extérieur, la cellule au sélénium capterait la lumière pénétrant les lignes faites dans le revêtement noir pendant l'enregistrement et transformerait les variations d'intensité lumineuse en un courant électrique oscillant (p. 57). «Toute lecture d'ondes sonores par des moyens mécaniques doit être considérée comme erronée et à sa place des efforts doivent être faits pour utiliser un support impondérable, comme la lumière», déclare platement Plessner (p.58).

Il imagine ensuite «la production de phonogrammes de manière photographique», méthode dans laquelle un bande de papier photosensible à l'intérieur d'une boîte sombre est tirée à une vitesse constante par une mécanisme d’horloge devant un faisceau lumineux d'intensité variable, contrôlé par une cellule en sélénium. En faisant dérouler une bande de papier [exposée] sous une forte lumière qui se reflète sur une cellule de sélénium servirait à reproduire les sons enregistrés, même si «il vaudrait mieux que l’enregistrement soit fait sur un matériau translucide puis éclairé par derrière pour produire les variations d'éclairage requis par la cellule au sélénium »(p. 59). Un tel instrument pourrait être appelé «optographe» pour le distinguer du phonographe. On pourrait encore imaginer la lumière tomber sur un papier photographique mobile et étant enregistré sous la forme d'une ligne en zigzag, qui serait de la plus haute importance, car il en résulterait une photosténographie. En adaptant le résonateur de Helmholtz, en le combinant avec un diaphragme réfléchissant et des tubes de verre éclairés latéralement, Plessner envisage la possibilité «d'afficher la parole sous forme de hiéroglyphes déchiffrables» (p. 61).

Avec l’aide des «derniers instruments extrêmement prometteurs», on peut imaginer des innovations et des améliorations à tous les niveaux des entreprises humaines

Plessner cite parmi ceux-ci :

1. L'introduction d'un alphabet mondial, basé sur des enregistrements phonoptographiques

2. Un dictionnaire universel phonoptographique, à partir duquel également la prononciation correcte de toutes les langues du monde pourrait être apprise

3. Envoi de phonoptogrammes par la poste (en remplacement des lettres dictées)

4. Prononciation correcte de sa propre langue maternelle, ainsi que des «idiomes étrangers» [sic]

5. Enseignement de la prononciation correcte aux sourds-muets, en comparant les transcriptions phonoptographiques de leur prononciation avec les bonnes

6. Facilitation de l'étude de la sténographie et de son harmonisation avec le projet d’alphabet universel

7. Un tel «stomascript» pourrait être automatiquement imprimé sur des feuilles de papier standard plutôt que sur de longs rouleaux de papier en ajustant un mécanisme comme le retour de ligne sur les machines à écrire au phonoptographe

8. Les aveugles peuvent utiliser le phonoptographe pour faire des déclarations écrites et optographe pour en recevoir

9. La duplication de masse de stomascripts lisibles ou audibles pourrait sûrement être facilement entreprise par une sorte de processus d'impression

10. Les scientifiques, auteurs, reporters et autres n'auraient pas à passer par la fastidieuse processus d'écriture pour mettre leurs réflexions sur papier, il suffirait de les exprimer oralement

11. Les livres pour les aveugles pourraient être produits dans le cadre d'un procédé d'impression par diaphone à feuilles mobiles

12. Les journaux pour aveugles seraient produits sous une forme optographiquement lisible

Les trois instruments sélénomagnétiques - l'optophone, l'optographe et le phonoptographe - sont les inventions auxiliaires les plus précieuses que l'on puisse attendre du développement du télévision, conclut Plessner (p. 64).

« À une distance plus éloignée dans le temps, cependant, attendez-vous à des découvertes encore plus importantes : Les générations du futur… inventeront des procédés d'enregistrement et feront des instruments… et s’attendront à ce que ces appareils intègrent d’importants événements, de sorte que ceux-ci pourront être exposés aux yeux et aux oreilles des siècles plus tard. Elles vont demandent… de vivre - dans la chair et dans la chair, pour ainsi dire - les anciennes générations… Ils aspireront à participer en tant qu'observateurs aux grands événements du passé (p. 64).

Pour y parvenir, Plessner «ne trouve pas difficile, même d'un point de vue contemporain, d’approcher une vision de ces puissants instruments du futur » (p. 68): Le petit fut cylindre du phonographe sera remplacé par deux énormes cylindres en verre, de la taille d'entonnoirs à vapeur, couverts dans un matériau photosensible. Un certain nombre de cellules sélénophotographiques enregistreront l'image sur une cylindre, tandis qu'un engin semblable à une corne de brume capturera les sons pour l'enregistrement sur l'autre. Pour rejouer les scènes enregistrées, les cylindres seront éclairés de l'intérieur et la lumière oscillante qui en émergera sera capturée par des appareils sélénophotiques et optographiques et transformés en sons et en images, ces derniers projetés sur un écran de verre opaque de la taille d'une scène de théâtre.

Un tel instrument pour l'enregistrement simultané du son et des images pourrait être appelé «Diplohyaloscope», éventuellement raccourci en «hyaloscope», suggère Plessner. Une machine conçue pour reproduire uniquement des images pourrait être appelé un «hyalophot», tandis que celui conçu pour reproduire le son seul pouvait être qualifié de «hyalophone» (p. 68-69).

Plessner conclut sa présentation de ces «puissants engins du futur», en précisant qu'il considère le hyaloscope comme «le plus excellent des instruments jamais fabriqués par des mains humaines» (p. 70) en faisant «la tentative… d'esquisser une description éphémère de la représentation hyalographique de l’un des événements historiques les plus mémorables du passé récent», à savoir le défilé de la victoire de l'armée allemande, de retour de la guerre de 1870-71 avec la France (p. 72-75).

Il continue ensuite à argumenter - dans un style rhétorique élevé - contre le scepticisme à l'égard de ses prévisions, même si - comme il l’admet - ils pourraient facilement être interprétés comme les inventions subjectives d'un autodidacte aux pouvoirs d'imagination vifs »(p. 76). Ce faisant, Plessner résiste brièvement à la plupart de ses hypothèses et conclusions antérieures. Il termine son texte avec un résumé des «observations proposées dans le présent texte concernant le future de la télévision électrique » (pp. 83-86) :

1. L'image d'un disque circulaire, composé de carrés clairs et foncés, peut - à l'aide de dispositifs optiques et électriques existants - être amenée à réapparaître dans une réception éloignée à condition que la connexion télégraphique à la station émettrice ait lieu sans l'aide de galvanomètres à miroir ou d'amplificateurs.

2. Des instantanés photographiques de l’image de ce disque peuvent être faits de la manière habituelle et réapparaître au poste de réception.

3. L’hypothèse de savoir si des images … peuvent réapparaître en miroir d'autres objets au poste de réception, ne peut être ni confirmée ni refutée avant la fin des expériences en cours. Dans le premier cas, la méthode mécanique actuelle de transmission électrique des missives pourrait être remplacées par une transmission sélénomagnétique des rayons lumineux réfléchis à partir de la page de texte d'origine, et en photographiant l'image qui réapparaît à la station de réception (téléphote).

4. Si même la réplication téléphotique de l'apparence humaine réussissait, il ne semble pas difficile d’établir des stations de communication à longue distance où les personnes qui souhaitent entrer en échange verbal d'idées pourrait aussi se voir (télectroscope).

5. En connectant un téléphone d'écoute à un fil sous tension, à travers lequel la force variable d’un courant électrique, produit par une cellule au sélénium sur laquelle la lumière [réfléchie] de tous points d'un objet, est alimenté, l'apparence visuelle de cet objet illuminé est changée en impulsions acoustiques et est rendu audible comme une image sonore - éventuellement au moyen d’une connexion appropriée à un instrument à cordes (ortophone).

6. Si la lumière d'un diaphragme en miroir, qui est amenée en vibrations par la parole, est réfléchie sur une bande de papier sensible à la lumière, plus ou moins opaque, elle doit être possible, grâce à un fort éclairage et un mouvement rapide de ce dernier à travers une cellule de sélénium, et à l'aide d'un téléphone d'écoute connecté au même circuit électrique que cette cellule, pour rendre le mot prononcé discernable (optographe).

7. Si l'on sépare la lumière réfléchie d'un diaphragme en miroir, mis en mouvement par la parole, en un certain nombre de rayons séparés, et si l'on dirige ceux-ci sur une bande mobile de papier sensible à la lumière, il devrait être possible d'enregistrer le mot prononcé sous la forme d'un texte lisible les hiéroglyphes - autrement dit la représentation graphique des pensées - à travers la dictée, plutôt que par le biais de la lourdeur de l'écriture (phonoptographie).

8. Dans la mesure où le remplacement du phonographe par l'optographe réussit, on peut s’attendre à ce que les ondes sonores métamorphosées par cette machine vocale soient rendues beaucoup plus claires si elles sont enregistrées sur la surface des cylindres en verre en rotation, qui ont été rendus sensibles à la lumière, plutôt que sur du papier photosensible (hyalophone).

9. Il reste à déterminier par des expériences adéquates s'il sera possible pour enregistrer, de manière reproductible, la lumière réfléchie directement par un objet sur la surface sensible à la lumière d'un cylindre en rotation, plutôt que par les moyens indirects de la lumière oscillant à partir d'un diaphragme miroir vibrant (hyalophotographie).

10. Si les enregistrements et la lecture hyalophoniques et hyalophotographiques réussissent, aucunes grandes difficultés ne bloqueront la route vers l'enregistrement simultané du son et de l'image, et leur reproduction simultanée (hyaloscopie).

11. Si, après avoir résolu les problèmes liés à la télectroscopie, il reste à déterminer si il est possible d’établir une connexion visuelle bidirectionnelle entre deux stations via un seul fil. Il faut s'attendre à ce que deux fils soient nécessaires.

12. Enfin, en ce qui concerne la reproduction télectroscopique et hyalographique des couleurs naturelles concernées, cela ne peut pas être mis à l'épreuve finale tant que le problème des photocromaties n'a pas été résolu de manière définitive.

Réflexions finales

Plessner commence ainsi réflexions finales (p. 86),

«Si l'on compare les nombreux changements et améliorations, jusqu'à la perfection finale, de la mécanique dispositifs avec l'embryon déformé à partir duquel ils se sont développés, il apparaît alors presque incompréhensible que de tels débuts imparfaits puissent conduire à un outil parfait. Cependant, les nombreuses lacunes de tous les projets de nouvelles inventions trouvent leur origine dans le fait que l'esprit humain reste privé du don de créer d'importantes innovations techniques d'un seul coup. C'est la nature elle-même qui guide l'inventeur et oriente indirectement sa main, en prenant la matière première, c'est-à-dire la capacité créative limitée [humaine] étape par étape vers la perfection »

avant de continuer

:«Ce serait donc un point de départ totalement erroné de croire que la solution au problème de la télévision électrique réside dans la construction minutieuse de ces instrulents optiques, mécaniques et électriques décrits dans cette brochure. Et ce ne serait pas moins erroné de supposer que, si les expériences décrites devaient échouer, ces dispositifs - ou d'autres actuellement disponible - seraient en mesure de résoudre le problème de la création d'images projetées vers les stations. Il appartient à l'inventeur de perfectionner les dispositifs décrits ici, ou de s'en passer et de faire d'autres choix appropriés.

Parmi les dispositifs qui pourraient éventuellement rendre fonctionnels les enregistrements téléphotiques indirects, figurent ceux utilisant, par exemple, des miroirs coniques, sphériques, prismatiques ou cylindriques. Ces dispositifs anamorphiques permettraient d'augmenter le nombre de points réfléchissant la lumière dans une image photographique, si une telle augmentation s'avérait nécessaire pour le système téléphotique et télectroscopique

« Recréation d'images. Une diminution du nombre de points nécessaires pourrait être obtenue en utilisant techniques microphotographiques. Il serait, à ce stade, totalement impossible d’énumérer les multiples façons de surmonter tous les obstacles possibles à la recréation d'images. Les premières tentatives pour résoudre ce problème visent à identifier ces voies d'approche qui ne déboucheront pas sur des impasses. Ces ambitions modestes devraient cependant être bien servies par la combinaison des appareils acoustiques et électriques qui ont été décrits »(pp. 87-88).

«Ce n'est qu'en reconnaissant ce que la nature n'a pas révélé à travers les outils mis à sa disposition que le chercheur comprend comment les choses doivent vraiment être, quelles exigences existent pour répondre aux demandes des services souhaités»(p.88).

«Un exemple frappant de l’absence d’échange mutuel [utile] entre les inventeurs et leur environnement, est assuré par le sort du premier inventeur du téléphone. Personne qui connaît l'histoire de la vie de cet homme ne peut avoir le moindre doute qu'il possédait les connaissances et talent suffisants pour mener à bien son brillant travail. Mais la compréhension et le soutien de ses contemporains lui ont manqué, et sans ceux-ci l'inventeur, qui n'est ni producteur ou vendeur, ne peut réaliser l'introduction, ni la commercialisation de son œuvre. Au lieu du soutien de sa patrie, il a reçu un accueil glacial qui a gelé ses membres industrieux, privant ainsi sa nation non seulement de l'honneur d'avoir participé à la mise en œuvre d'un des plus grandes inventions de tous les temps, mais aussi de l'hommage des puissances étrangères et de l'ouverture de nouvelles sources de revenus extrêmement prometteuses » (pp. 89-90)

«Il s'agit de donner à ces hommes clairvoyants la confiance dont ils ont besoin pour leur permettre d’être à l’abri de l'inquiétude matérielle, de déployer leurs ailes de génie et de prouver la valeur de l'application pratique de leur fantaisie. Ce n'est que de cette manière que l'inventeur peut réussir en disposant des énormes sommes nécessaires pour payer une petite armée d'ouvriers de précision ainsi que pour les dépenses d’innombrables questions à réponse négative de la nature, et pour équilibrer les résultats financiers de quelques tentatives moins réussies, afin de les transformer en projets glorieusement rentables»(p. 90).

"Pour enfin aborder à nouveau la question de savoir comment le premier round d'un assaut réussi contre le la télévision électrique peut être approchée, le regard se tourne involontairement vers ce jeune pays qui a déjà été le berceau de tant d'innovations admirablement inventives. A moins que tous les signes soient trompeurs, la grande République de l’Occident semble prédestinée à voir un de ses fils vainqueur du grand concours mondial pour résoudre la question du prix de la télévision électrique."

Plessner termine sa brochure par un addendum

« Depuis la publication de ce texte, certains de ces pronostics concernant les inventions exprimées ici semblent être plus proches de leur réalisation que même l’auteur aurait pu prévoir. Ainsi, les revues accessibles au public portent des dépêches sur un échange entre les membres du Comité d’organisation de l'Exposition universelle de Chicago et M. Edison, selon lesquels ce dernier est censé avoir déclaré qu'il a l'intention de fabriquer une nouvelle invention pour l'Exposition, au moyen de laquelle on pourra parcourir, sur un écran dans sa propre chambre, l'image d'un chanteur d'opéra, situé sur une scène éloignée, et percevoir simultanément sa chanson, ainsi que l’orchestre. - L'invention de ce «kinétographe», car cette combinaison de la photographie et l’électricité sont connues sous le nom de, seront, durant la période restant avec l’exposition, être amélioré à un tel degré, que même les couleurs des costumes des artistes apparaîtront dans une reproduction fidèle à la nature.

M. Edison croit pouvoir réaliser de telles reproductions optiques de performances de scène grâce à une multiplication considérable et une reproduction rapide des photographies instantanées, bien qu’il n’existe toujours pas de métholde pour que l'apparence des couleurs soit réussie "(pp. 91-92).

Réception de la brochure

Nous n'avons repéré que quelques recensions de la brochure de Plessner dans les mois qui ont suivi sa sortie.

-

Elektrotechnische Zeitschrift, 25 März, 1892, p. 165

Le sort de la brochure est réglé en quelques lignes ironiques :

"Dans ce livre, l'auteur montre comment une télévision électrique pourrait être réalisée si les éléments individuels qu'il emploie possèdent d'autres propriétés que ce qu'ils ne possèdent réellement. Ce genre d'invention a le grand avantage de la simplicité. de la rapidité, d'être bon marché et, surtout, d'être infaillible. S'il est également utile, nous voulons le laisser indécis pour le moment"

-

"Der Fernseher", Der Sammler, 16 April 1892, pp.45-46

-

GRAVELIUS; "Maximilian Plessner. Ein Blick auf die grossen Erfindungen des XX Jahrhunderts. I Die Zukunft des elektrischen Fernsehen" Naturwissenschaftliche Wochenschrift, 22 Mai 1892, p.22

L'article de Gravelius est très élogieux, voire flatteur.

"(...) J'ai lu le petit livre à plusieurs reprises : toujours avec une satisfaction accrue. Avec l'œil clairvoyant de l'artiste, l'auteur entrevoit certainement l'avenir du développement scientifique et technique. Mais dans la présentation de ce qui est vu, la sage modération de l'esprit formé aux mathématiques est agréablement évidente partout. (...) Comme déjà souligné, Plessner n'est pas un fanatique de ses idées, qui se précipite vers elles avec des hymnes de joie et croit que le monde ne fait que commencer avec lui. Au contraire, une nature savante sérieuse et pudique qui nous montre la direction dans laquelle l'avenir nous mènera avec un œil de chercheur brillant, mais qui rappelle d'emblée que le cours des inventions est aussi soumis aux lois de l'évolution, et que, bien que le but reste le même, les moyens par lesquels il est atteint peuvent bien différer de ceux que l'auteur envisage maintenant. Je recommande chaudement le livre. Les pensées d'un homme sérieux et intelligent nous sont présentées ici dans un langage calme et clair, exempt d'infidélités et d'exagérations. Le profane lira donc le livre avec un intérêt toujours croissant et aura le plus grand plaisir à le faire, tandis que le regard scrutateur des érudits et des techniciens tirera de l'ouvrage de nombreuses suggestions précieuses. Puisse cette excellente brochure trouver de nombreux lecteurs. Gravelius. ―

-

HERDROW W., "Telephotie", Mährisches Tagblatt 15. Juli 1892

-

GIILBERT, L. "Die Zukunft des elektrische Fernsehen", Indiana Tribüne, Volume 15, Number 321, Indianapolis, Marion County, 7 August 1892.

-

UHLAND W.H. (Hg.), Uhland's Verkehrszeitung und industrielle Rundschau, Bureau des Prakstischen Maschinen Constructeur, Leipzig, 29 Dezember 1892, p.522

-

VAN MUYDEN G. "La vision à distance", Bibliothèque universelle et Revue suisse, 1892, pp.586-594 (traduit en italien dans Minerva, Gennaio 1893, pp.29-32).

L'apport de Plessner dans le domaine de l'audiovisuel

Malgré quelques pistes innovantes (notamment l'idée du recours aux miroirs mobiles, qui sera reprise par Jan Szczepanik, l'originalité de l'apport de Plessner à l'histoire de la télévision n'est pas d'ordre technique : Plessner n'est qu'un "inventeur" de plus proposant un appareil basé sur l'utilisation des propriétés photo-sensibles du sélénium.

Son apport est bien plus dans la réflexion sur les usages sociaux - et mêmes les conséquences démographiques - qu'il imagine pour la télévision et sur les schémas théoriques de classification des appareils possibles (distinction entre téléphote, pour la transmission des images fixes, et électroscope pour la transmission des images mobiles). Notons qu'il il est le premier à imaginer un appareil d'enregistrement des images animées, qu'il propose d'appeler hyaloscope. L'existence de cette sorte de magnétoscope avant la lettre, aurait pu permettre, suggère-t-il, d'enregistrer en 1870 la grande parade berlinoise de l'armée prussienne victorieuse et d'utiliser ces enregistrements pour l'éducation patriotique des jeunes générations.. Du même coup, Plessner est le premier à formuler les potentialités propagandistes de la future télévision. C'est surtout sa thèse sur la réversibilité des images optiques et des sons qui retiendra et ses diverses propositions optophoniques qui retiendront l'attention dans les années 1910-1920 et qui provoqueront, en Allemagne, l'intérêt des archéologues du son à partir des années 2010.

L'addendum final évoque le kinetograph d'Edison, faisant également de la brochure de Plessner le premier texte évoquant la convergence des recherches sur la télévision (issues des développements des télécommunications) et celles sur la cinématographie (issues de la photographie).

La brochure de Plessner est également un témoignage intéressant sur la psychologie d'un inventeur frustré et déçu. De toute évidence, Plessner s'identifie à Philip Reiss, inventeur allemand d'un téléphone dont plusieurs historiens du téléphone reconnaissent aujourd'hui qu'il a anticipé les découvertes de Graham Bell. Par cet aspect de plaidoyer, la brochure auto-justificative de Plessner s'inscrit dans la lignée de la brochure d'Adriano de Paiva La téléscopie électrique basée sur l'emploi du sélénium (1880) et de celle de Constantin Senlecq Le télectroscope (1881).

D'autres optophones

Lorsqu'en 1912, Edward Fournier d'Albe présente son optophone, appareil de lecture pour les aveugles, basé sur l'usage du sélénium et qui réalise une des prédictions de Plessner et utilise le terme même qu'il avait employé, le nom de l'inventeur allemand n'est pas mentionné.(6) Autre inventeur d'un optophone, le dadaiste hongrois Raoul Hausmann, lorsqu'il mentionne Plessner dans une de ses brochures, en écorche le nom.(7) T. Patterson note que l'idée de Plessner d'utiliser la lumière pour enregistrer plutôt que pour transmettre le son a été développée plus avant dans le Pho-tographophone inventé par l'inventeur allemand Ernst Ruhmer autour de 1901.(8)

André Lange

16 avril 2023

Maximilian PLESSNER, Ein Blick auf die grossen Erfindungen des zwanzisten Jahrhunderts, Berlin, 1882. (Collection André Lange)

(1) Je suis ici la synthèse proposée par Nils Klevjer Aas

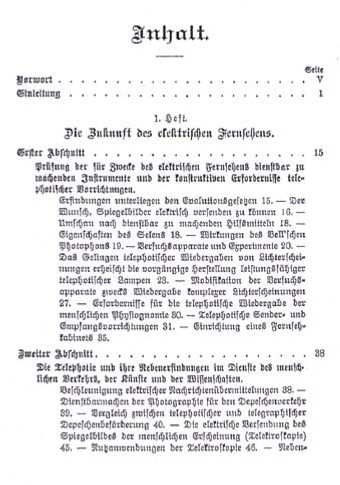

Couverture et table des matières de l'exemplaire de la brochure de Plessner conservé à la Österreichische Zentralbibliothek für Physik (Wien).

(2) Ibidem

(3) Le terme optophone a été utilisé en 1910 par Edmund Edward Fournier d'Albe chercheur à l'Université de Birmingham, pour désigner un appareil à base de cellules de sélénium, permettant aux aveugles de lire des livres. Rien n'indique que Fournier d'Albe connaissait la proposition de Plessner. Voir FOURNIER D'ALBE, E.E., The moon-element; an introduction to the wonders of selenium, D. Appleton & co., 1924

(4) Nils Klevjer Aas avait déjà décrit la contribution de Plessner sur cette question, mais je reprends ici la synthèse plus récente qu'en a proposé Birgit Schneider. SCHNEIDER B., "On Hearing Eyes and Seeing Ears: A Media Aesthetics of Relationships between Sound and Image", in DANIELS D. and NAUMANN S. (eds.), Audiovisuology, A Reader, Vol. 1: Compendium, Vol. 2: Essays, Verlag Walther König, Köln 2015, pp. 608-633.

Résonateur de Hemholtz

L'inauguration de la Siegessäule, la Colonne de la Victoire (Berlin, 1873). Plutôt qu'une colonne de commémoration des victoires de l'Armée prussienne, Le Commandant Maximilian Plessner imaginait l'hyaloscope, sorte de magnétoscope qui aurait permis l'enregistrement de la Grande Parade de 1870. (Source : site Deutsches Kaiserreich)

Philipp Reiss (1834-1874), premier inventeur allemand du téléphone.

L'optophone', appareil inventé par E.E.Fournier d'Albe permettant aux aveugles d'écouter des livres. Photographie , ca. 1921. Credit: Wellcome Collection. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

(7) Raoul Hausmann, “Vom Sprechenden film zur Optophonetik” in Texte bis 1933, vol. 2, München, Edition Text + Kritik, 1982, pp. 72-74.(cité par Doron Galili, 2016). Sur l'opophone de Hausmann, voir BENSON T., BERGIUS H., BLOM I., Raoul Hausmann et les avant-gardes, Les Presses du Réeel, 2014

(8) PATTESSON. T., Instruments for New Music: Sound, Technology, and Modernism, University of California Press, 2015, p.94. ; RUHMER E., "The Photographophone", Scientific American, 20 July 1901, p. 36