UNE ARCHEOLOGIE DE L'AMPLIFICATION, DE LA REPRODUCTION ET DE LA TRANSMISSION DU SON

10. Les débats du 18ème siècle sur le porte-voix entre physiciens et l'apparition du mot téléphone

-

La popularité croissance du porte-voix au 18ème siècle.

La question théorique des caractéristiques idéales du porte-voix et sur la querelle de priorité entre Sir Samuel Morland et le Père Athanasius Kircher a continué à faire couler beaucoup d'encre au 18ème siècle. C'est dans le le cadre de ces discussions, aujourd'hui bien oubliées, que va naître le mot téléphone. Alors qu'en Angleterre, le terme speaking trumpet continue d'être utilisé, en français le terme porte-voix va progressivement éclipser celui de trompette parlante

Il serait fastidieux de relever toutes les occurrences repérables grâce aux bibliothèques numérisées. On se contentera de tracer ici les nouveaux jalons des recherches théoriques marquantes et les apparitions significatives de l'objet dans la presse ou la littérature.

-

Contributions allemandes, hollandaises et dans les années 1710

Le 18ème siècle commence à prendre conscience que des systèmes de porte-voix ont pu exister dans l'antiquité ou dans d'autres cultures. Ainsi, un certain James Brome, recteur de Cheriton dans le Kent, décrivant le mur d'Hadrien séparant l'Angleterre de l'Ecosse observe les tours, distantes de un mile et imagine que les sentinelles utilisaient des "Brazen Trunk or speaking Trumpet" pour communiquer.(1) Kircher est souvent cité au début du siècle, notamment en Angleterre, où William Derham lui reconnaît la priorité sur Morland (2) Cependant en France, une réédition de la brochure de Morland est signalée par le Journal des Scavans en 1710.

C'est surtout en Allemagne et aux Pays-Bas qu'apparaissent des théorisations de la question du porte-voix. Le porte-voix l'objet, en 1713, à Altdorf, d'une dissertation de Stephan Kazaver (1691-1722), sous la direction de Heinrich Müller, professeur de philosophie naturelle et de mathématiques, connu comme astronome. Kazaver discute différents modèles proposés, dont ceux de Morland et de Croyer. Cette dissertation lui permettra de continuer des études de philosophie à Wittemberg (3)

Porte-voix dans la dissertatio de S. Kazaver, 1713

En 1719, le mathématicien, cartographe et astronome allemand Johann Matthias Hase publie à Leipzig une Dissertatio de tubis stentoreis, en latin, riche en équations et tables de calcul.(4). Selon le grand physicien hollandais Peter van Musschenbroeck (5), qui traite du porte-voix dans ses Elementa Physicae (publiés en latin en 1726 et traduits en français en 1739), et qui sera la référence utilisée par d'Alembert pour l'article "Porte-voix" de l'Encyclopédie, selon qui Hase est le premier à avoir trouvé la solution pour la meilleure conception du porte-voix :

Planche de NIEUWENTYT, B., L'existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la nature, Jacques, Vincent, 1725

(1) BROME, J., Travels over England, Scotland, and Wales , 1719., p.170

(2) DERHAM W.., Physico-theology: or, A demonstration of the being and attributes, 1712, p.129.

(3) KAZAVER C.S., Dissertatio inauguralis de tuba stentorea, germ. "das Sprach-Rohr" , quam... praeside... Joh. Henrico Mullero,... a. d. 1713

(4) Il en existe deux versions : une version longue Dissertatio de tubis stentoreis, earumque forma et structura, fundamenta ejus praxeos exhibens, quam ... pro loco in Fac. phil. Lips. obtinendo postrema vise disputaturus ad diem 18. Mart. 1719, 140 pages et une version abrégée, 62 pages.

Planche de la thèse de Hase, Dissertatio de tubis stentoreis , Leipzig1719)

Planche relative au porte-voix, au cornet acoustique et à l'oreille dans les publications de P. van Müssenchenbroek (1745/1751 ; 1761)

(5) VAN MUSSCHENBROECK, P. van Elementa Physicæ conscripta in usus academicos vol.2, 1745, §§1166-1167, pp. 192-193. La traduction en français par Pierre Massuet du volume 2 paraît sous le titre Essai de physique en 1739, pp.721-724

Dans la version latine, le passage relatif au porte-voix sont les §1166-1167, pp.162-163 et la planche 13, figure 11 Dans la traduction française §1469, pp. 703-704 . La figure 11 de la planche XXII représente un porte-voix. Les figures La figure 15 représente un cornet acoustique et la figure 10 un cornet acoustique dont le conduit est enroulé pour faciliter le transport.

En 1762, Musschenbroeck revient sur la théorie du porte-voix dans Introductio ad philosophiam naturalem , Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, MDCCLXII. En traduction française: Cours de physique experimentale et mathematique, traduit par M. Sigaud de la Fond, chez Ganeau, libraire ..., 1769. Le porte-voix est traité dans le chapitre Son, Vol.III, pp.232-235

Aux Pays-Bas, c'est le médecin Bernard Nieuwentyt (1654-1718), disciple de Descartes, qui s'intéresse au porte-voix dans son ouvrage L'existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la nature, 1725. Dans ce traité de physiologie, le porte-voix inversé en cornet acoustique, est considéré comme un simple outil pour analyser les problèmes de l'ouïe.

En 1742, le savant hollandais Willem Jacob s'Gravesande (1688-1742) publie la deuxième version d'un traité d'introduction à la physique newtonienne (6). Ce traité, qui sera traduit en français en 1746, contient des considérations sur la réflexion du son dans les tubes. s'Gravesande plaide pour des trompettes de forme parabolique.

(6) 's GRAVESANDE J. Physices elementa mathematica, experimentis confirmata; sive introductio ad philosophiam Newtonianam, 2vol. 1719/1721; id., vol.II, 1742, p.650 et s. ; (= Elemens de physique : demontrez mathematiquement et confirmez par des experiences : ou Introduction a la philosophie newtonienne , 2 vol., Jean A. Langerak / J. et H. Berbeek, Leyde, 1746. Voir id. t.2, livre IV, chap. 7, p. 69.) Compte-rendu dans Journal litéraire, 1719, pp. 234 et s.

(7) BASKEVITCH, F., Les représentations de la propagation du son, d’Aristote à l’Encyclopédie, Université de Nantes, 2008.

Comme le remarque Baskevitch (7), "La trompette parlante de Gravesande ressemble donc à celle de Conyers, de forme parabolique avec l'embouchure au foyer. Cependant, Gravesande, qui ne produit pas de dessin pour ce modèle, ne résout pas le problème de cette embouchure. Car là où Conyers avait habilement disposé un tube qui part de l'extérieur pour aboutir à ce foyer, il n'est pas expliqué comment on peut émettre un son à cet endroit sans pratiquer une ouverture qui disperserait le son en arrière. Curieusement, Gravesande, dans un paragraphe complémentaire consacré aux expériences, décrit et dessine un porte-voix conventionnel, dans la tradition de ceux de Morland et de Cassegrain."

-

Une contribution d'un disciple de Kircher, Filippo Bonani

La réflexion qui avait été très féconde en Italie au 17ème siècle sur la transmission du son et le porte-voix s'affaiblit au 18ème siècle. En 1722, le jésuite italien Filippo Bonanni (1638-1725) traite rapidement du porte-voix, qu'il appelle maladroitement "tromba marina" dans son Gabinetto armonico pieno d'istromenti sonori / indicati, e spiegati (pp 82-83). Bonani a été l'élève de Kircher et a édité un livre sur le Musée du Collegio Romano dont il a pris la direction.

Le Gabinetto armonico est un traité présentant les instruments de musique, de manière plus anecdotique que théorisée. Bonanni fournit pourtant quelques éléments intéressants. Il note que l'on entend à présent dans les rues de Rome un son qui 'était pas entendu autrefois, celui de la "tromba marina" ainsi appelée parce qu'elle s'utilise surtout en mer. L'instrument a une forme conique, mais est de longueur indéterminée, comme on peut le fabriquer de différentes tailles. Bonanni indique que l'instrument a été inventé par Morland, mais cite bien entendu la revendication de priorité de Kircher et consacre un chapitre au cor d'Alexandre le Grand, cher à son prédécesseur. Après avoir cité des auteurs plus récents (Montanari, réédité à Venise en 1715 et 1719, Hase, Muller), il évoque des récits de voyageurs indiquant que des instruments similaires ont été observé dans les montagnes du Pérou et à Ispahan. Mais il constate que le moment où l'on est passé de l'usage de la trompette pour des sons articulés reste incertain.

Assez curieusement, Bonanni décrit (p.103) une autre "tromba marina", appellation qui en effet couramment un instrument monocorde, dont l'existence est attestée depuis le 15ème siècle et pour lequel le traité du pète jésuite nous fournit une autre illustration. Bonani paraît être le seul a accepter cette confusion. Comme en France, le terme portavoce va rapidement remplacer celui de trompeta parlante lancé par Montanari.

-

Contributions françaises : les abbés Nollet et La Chapelle

En France, après la contribution précoce de Cassegrain en 1672, les expériences tardent à se mettre en place. Le médecin Pierre Polinière (1671-1734), considéré comme fondateur des sciences expérimentales en France, professeur du jeune Louis XV, relate des expériences sur les porte-voix dans ses Experiences de physique, mais, malgré les cinq éditions de ce traité, (1709, 1718, 1728, 1734, 1741), elles semblent être passées inaperçues et ne sont jamais citées. Il explique en particulier avoir obtenu des résultats intéressants d'amplification du son en insérant de petits tuyaux de fer blanc (fig.7 et 8 sur la planche ci-jointe) à l'intérieur du porte-voix.

Une esquisse de théorie vibratoire du son est invoquée par Noël Regnault, dans ses Entretiens physiques d'Ariste & d'Eudoxe, ou Physique nouvelle en dialogues (1729), un dialogue scientifique à la mode italienne du 16ème siècle.

En 1743, l'Abbé Nollet, grand vulgarisateur des sciences physiques évoque les porte-voix de Morland dans ses Leçons de physique expérimentale et discute le porte-voix proposé par Johann Mathias Hase. Il conteste le bien-fondé de sa théorie selon laquelle le porte-voix elliptique serait le plus performant. Il propose par ailleurs un cornet acoustique basé sur le principe de la focalisation des sons en un point.

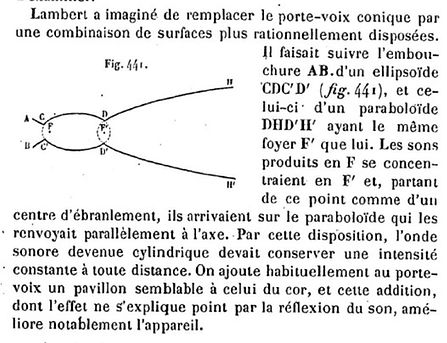

En 1750, l'Abbé Jean-Baptise de La Chapelle (1710-1792) publie un volumineux Traité des sections coniques (8). La Chapelle est surtout connu comme un des précurseurs des études sur le scaphandrier et comme collaborateur à l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Dans son traité, il présente les différents types de courbes et étudie leurs applications dans des matières telles que la balistique, la catoptrique ou l'acoustique. Sa démarche est essentiellement géométrique, mais, lorsqu'il passe à l'analyse des applications, il plaide pour la vérification par l'expérience. Il traite des porte-voix au chapitres de la parabole (pp.113-117) et de l'ellipse (pp.203-204).. Il consacre également deux pages (118-119) à la querelle Kircher-Morland, pour donner raison au savant jésuite et traiter le baronnet anglais d'usurpateur. Les porte-voix coniques (fig. 33) sont très imparfaits (fig.34). La Chapelle défend la thèse que les courbes paraboliques sont idéales lorsqu'il s'agit de réunir les sons en un même point (Parabole, n°154), en l'occurrence l'embouchure d'où partiront les sons mais que les courbes elliptiques doivent probablement être préférées lorsqu'il s'agit des porte-voix car lorsque l'on parle dans un paraboloïde concave, l'air ne se trouve pas arrêté par les parois, trouve sa liberté et se concentre très peu. (Ellipse, n°124, p.203). La solution préconisée est donc d'adapter un ellipsoïde à un paraboloïde (fig.39). En cela, sa solution ne se distingue pas de celle de Hase, reprise par van Musschenbroek et l'Abbé Nollet.

Porte-voix dans les Physices elementa de 's Gravesande (1742)

"Tromba marina" dans le BONANNI, F., Gabinetto armonico pieno d'istromenti sonori / indicati, e spiegati de Filippo Bonanni (1722)

REGNAULT, N., Entretiens physiques d'Ariste & d'Eudoxe, ou Physique nouvelle en dialogues OSmont, Paris, 1729, p. 259

Porte-voix et tuyaux compémentaires représentés dans les Experiences de physique (1709) de Pierre Polinière.

Le porte-voix de Hase représenté dans les Leçons de physique expérimentale de l'Abbé Nollet (1743).

(8) LA CHAPELLE, M. de, Traité Des Sections Coniques, Et Autres Courbes Anciennes : Appliquées ou appliquables à la Pratique de différens Arts, tels que l'Artillerie, l'Architecture, la Construction des Miroirs ardens, des Télescopes, des Lunettes, des Porte-voix, des Échos, des Cornets acoustiques, ou des Instrumens qui servent à corriger les défauts de l'Ouïe, &c., Chez F Quillau Fils, 1750.

Recensions critiques dans Le Journal des Scavans, juin 1751, p.370 et Memoires pour L'Histoire des Sciences et des Beaux Arts. mai 1751, pp.1028 et s. ; Journal de Trévoux, mai 1751, pp. 266 et s. et en Italie in Memorie per la storia delle scienze, e buone arti, 1751 v.2., pp.33 et s.

Le porte-voix idéal, selon La Chapelle, couple l'ellipsoïde à un paraboloïde.

Planche du Traité des sections coniques de La Chapelle.

-

Le porte-voix dans les encyclopédies, les dictionnaires et les ouvrages pédagogiques

Après la parution du traité de La Chapelle, la réflexion en France sur les porte-voix semble piétiner. En 1748, Maximilian Joseph von Lamberg note "Nous devons à Morland les porte-voix restaurés ; il est encore des Morlands en Europe qui les perfectionnent peut-être" (9). En fait, dans la seconde moitié du 18ème siècle, la vogue est surtout aux encyclopédies, qui proposent des synthèses du savoir, mais qui, en matière d'acoustique, innovent peu.

Dans la Suite de la science des personnes de cour, d'épée et de robe (1752), qui est l'encyclopédie de référence avant celle de Diderot et d'Alembert. Pierre Massuet ne se montre pas complètement satisfait de la théorie géométrique pensant le son de la même manière que la lumière, explique que le son augmente "non seulement à la sortie du porte-voix mais aussi dans tous les environs" et cite la théorie de S'Gravesande sur le porte-voix parabolique.

En 1753, M. Savérien, dans l'article "Porte-voix" de son Dictionnaire universel de mathématique et de physique liste les partisans de Kircher : Derham (un membre de la Royal Society qui avait été les écrits de Hooke), Jacques Alban Ghibbes, François Schneinard 'Eschinari), le Père Schott. L'article de Savérien, ainsi que son Histoire des progrès de l'esprit humain dans les sciences exactes, et dans les arts qui en dépendent (1766) témoignent aussi de la continuation des débats sur le modèle idéal de porte-voix : hyperbole équilatérale entre les asymptotes (Hase), paraboloïde avec foyer à l'embouchure (La Chapelle), construction suivant les sections des monochordes sur le modèle de la construction des cloches (Cassegrain).

L'article "Porte-Voix" de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, probablement composé par d'Alembert lui-même, reprend quelques considérations historiques classiques et s'inspire surtout de Van Müsschenbroeck, auquel la figure 16 est empruntée. (11)

(9) VON LAMBERG M.J., Mémorial d'un mondain. Tome 2, Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, 1776.

(10) SAVERIN, A., Dictionnaire universel de mathématique et de physique. oû l'on traite de l'origine, du progrès de ces deux sciences & desarts qui en dépendent, Tome 2, C.A. Jombert, 1753, pp.314-315.

(11) Encyclopédie de Diderot et de D'Alembert. Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Vol.15, 1765, pp.143-144.

Les planches relatives à la Pneumatique se trouvent au volume 26, publié en 1767. Le porte-voix apparaît à la Planche II, page 239.

Cette planche est empruntée à Musschenbroeck (voir PINAULT-SORENSEN, M., "L’air dans les planches de l’Encyclopédie", Recherches sur Diderot et l'Encyclopédie, 44 | octobre 2009, "Sur un Air d’Encyclopédie", pp.183-205.

Détails de planche et extrait de MASSUET, P. , Suite de la science des personnes de cour, d'épée et de robe, Z. Chatelain, Amsterdam, 1752, pp.755-757

Le chirurgien Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) se contente d'une analogie physiologique pour décrire le porte-voix : "Le porte voix n'est qu'un supplément aux trop foibles vibrations de la voix, c'est-à-dire de la trachée artère et de la poitrine qu'il copie exactement." (12)

En 1769, Edme-Gilles Guyot, employé à la Poste, introduit des récréations avec porte-voix et tuyau de fer blanc dans ses Nouvelles récréations physiques et mathématiques et lance la mode des "statues parlantes". Il explique comment en construire un et propose une interprétation de ses propriétés : "L'ébranlement qu'occasionne dans l'air le son de la voix se répand et se communique circulairement à l'air qui l'environne, mais cet instrument le dirigeant d'un même côté rend alors le son plus sensible". (13)

En 1777, un élève de l'abbé Nollet, le physicien Joseph-Aignan Sigaud de Lafond, traducteur de van Musschenbroeck, publie des Élémens de physique théorique et expérimentale dont le chapitre "Des moyens d'augmenter l'intensité du son" traite du porte-voix. Sur la base d'expériences Sigaud de Lafond soutient que plus le porte-voix est long plus sa portée sera étendue. Il défend l'utilité du pavillon contre le porte-voix cylindrique et le cuivre plutôt que le fer blanc. En 1775, il avait aussi décrit un système de tube de communication caché dans les murs et les plafonds.(14)

Dans le dernier quart du 18ème siècle, l'enseignement de l'acoustique se généralise, dans le cadre de la physique, devenue une branche de la philosophie. La théorie du porte-voix est traitée dans des ouvrages pédagogiques, écrits par des prêtres, tels que le Cours de physique expérimentale et théorique (1777) de l'Abbé Jean Sauri, les Institutiones philosophicæ (1782, 5 volumes in-12°) de l'oratorien Joseph Valla, qui seront longtemps une référence dans l'enseignement, dans la Théorie de nouvelle découverte en genre de physique et de chemie (1788) de l'Abbé Para du Phanjas ou encore, sous forme de dialogues entre maître et élève, dans La physique a la portée de tout le monde (1790,1792) d'Aimé-Henri Paulian ou encore dans Eraste, ou l'ami de la jeunesse : entretiens familiers (1790) de Jean-Jacques Filassier (15)

En 1782, l'Abbé Béguin suggère que l'intérieur des porte-voix devrait être "construit de manière élastique et l'extérieur au contraire". Si cela n'est pas possible, il faudrait "revêtir leur surface extérieure de quelque matière molle qui empêche les vibrations sonores de se communiquer au dehors à un air vague" (16). A sa suite, Rouland considère que "le son augmente en dedans du porte-voix non seulement parce que l'air intérieur est solidement appuyé, mais encore parce que ce fluide imprime aux parties roides et élastique du métal, qui forme le corps de l'instrument, des vibrations analogues à celles qu'il a reçue lui-même". (17)

En 1787, l'Encyclopédie méthodique. Marine. évoque plusieurs fois le porte-voix, notamment à l'article "Signaux", très développé, indiquant que vaisseaux et les chaloupes doivent toujours être équipées d'un porte-voix (p.490). L'article "Porte-voix" (p.212) fait référence aux théories de Peter van Musschenbroeck et recommande que les porte-voix soient fabriqués en cuivre mince, plutôt qu'en fer-blanc comme c'est l'usage. Il est également recommandé que les porte-voix soient les plus longs possibles et dotés d'un pavillon le plus large possible. L'auteur de l'article conclut en constatant que la forme la plus adaptée du porte-voix n'est pas encore connue mais qu'"il semblerait que la meilleure serait celle qui le rendrait susceptible de réfléchir le son un plus grand nombre de fois avant qu'il s'échappe en ligne droite, sans cependant que les réflexions en fussent trop multipliées, parce que la distinction du son en souffrirait". (18)

Alors que sous la Révolution française, le mot porte-voix est devenu un synonyme de "porte-parole", il faut attendre la période de l'Empire pour voir une nouvelle contribution française à la question acoustique. Elle vient de Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827), élève de Monge, collaborateur de Lavoisier, et qui a été mousse dans sa jeunesse. Une note signée de Monge le 3 Prairial An XII (23 mai 1804) et publiée dans le Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts (19) recommande la publication de ses observations, ce qui ne semble pas avoir eu de suite. Hassenfratz s'est livré à des observations en plaçant une montre dans un porte-voix et en mesurant la distance à laquelle on cessait d'entendre les battements, méthode que Dom Gauthey avait utilisée en 1781 pour tester la communication dans les tuyaux (20).

-

Les débats en Allemagne et l'apparition du mot téléphone

Il ne semble pas qu'il y ait eu en Allemagne de contribution significative en Allemagne depuis celle de Hase en 1726. Signalons néanmoins les Physica Ex Recentorium Observationibus Accomodata Usibus Academicis (1754) du lettré et bibliothécaire Joseph Khell, de Khellbourg, qui traite de l'acoustique et du tuba locutoria en faisant référence à Kircher, Morland, Hase et en se distinguant surtout par une superbe planche consacrée à la diffusion du son, avec notamment une reprise enjolivée du dessin du porte-voix de Müsschenbroeck.(21)

Porte-voix in GUYOT, E.G., Nouvelles récréations physiques et mathématiques, vol. 4,, Gueffier, Paris, 1770, Planche 7

(12) LE CAT, C.N., La théorie de l'ouie : supplément a cet article du Traité des sens, Vallat-La Chapelle, 1768, p.128

'(13) GUYOT, E.G., Nouvelles récréations physiques et mathématiques, vol. 4,, Gueffier, Paris, 1770, pp.161-166 Dans l'édition de 1775, vol.IV, pp.78-83 ;

(14) Un porte-voix (Figure 1) et un tuyau cylindrique de communication caché dans le oarquet et les murs (D,F) dans une planche de SIGAUD DE LA FOND, M., Description et usage d'un cabinet de physique expérimentale, vol. 2, Gueffier, Paris, 1775, pp.437 et s.

Le porte-voix dans les cours de physique de Sauri (1777) et Valla (1782)

(15) SAURI J., Cours de physique expérimentale et théorique, vol.2, Froullé, 1677, p.46 et s. ;VALLA, J., Institutiones philosophicæ, Tome 5, apud fratres Perisse, Lyon, pp. 113 et s ; PARA DU PHANHAS, Théorie de nouvelle découverte en genre de physique et de chemie; pour servir de supplément à la théorie des êtres sensibles., Barrois, 1788, pp. 572-573 ; PAULIAN, A.H., La physique a la portée de tout le monde, Gaude, Nimes, 2ème édition, 1792, Tome I, p.276 ; FILASSIER, J.J., Eraste, ou l'ami de la jeunesse : entretiens familiers, Vincent, 1790, p;135.

(16) BEGUIN, N., Principes de philosophie générale de physique, de chymie, et de géometrie transcendante. 3, Où il est traité du son, de la lumière, de l'odeur, de la saveur, & de l'électricité des corps naturels, Nyon, 1782, p.11 cité in ROULAND, N. Tableau historique des propriétés et des phénomènes de l'air, considéré dans ses différens états et sous ses divers rapports, Gueffier, Paris, 1784, p.143

(17) ROULAND, ibid., Cette théorie sera reprise par Aimé Martin dans ses Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle, T.1., 13ème édition, Charpentier, 1847, p.24 et s.

(18) VIAL DU CLAIRBOIS, H.S., Encyclopédie méthodique. Marine. T. 3, A Paris, chez Panckoucke, A Liège, chez Plomteux, 1783, p.212

(19) HAUY, MONGE, "Observations sur la cause qui augmente l'intensité du son dans les portevoix par M. Hassenfratz", Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts, Messidor An XII, (juin-juillet 1804), pp.18-19

(20) Le Mémoire sur la propagation du son, par J.-H. Hassenfratz, lu le 11 thermidor an 12, sl., s.d. (conservé à la BNF et repris dans le recueil Mémoires présentés par divers savants, Volume 2, 1881,pp. 101-109 traite des mesures relatives à la vitesse du son, mais pas sur les expériences de porte-voix citée dans la note de Hauy t Monge.

(21) KHELL, J., Physica Ex Recentorium Observationibus Accomodata Usibus Academicis, Tome I, Ex Officina Trattneriana, 1754, p. 493 et s.; Sur Khell, voir L'esprit des journaux, francais et etrangers, Tome X, Chez la Veuve Vallade, Paris, Liège,1787, p.90 et s.

Jean-Henri Lambert, lithographie de Godefroy Engelmann (1829).

-

La contribution de Jean-Henri Lambert

Une contribution importante, un article "Sur quelques instruments acoustiques" va être publiée à Berlin en 1763 par le savant alsacien Jean-Henri Lambert (1728-1777) (22). Lambert, à l'époque, n'est pas encore très connu, mais, par son oeuvre qui touche à l'astronomie, aux mathématiques et à la philosophie, il va émerger comme une des figures scientifiques européennes majeures de l'Europe au point que certains l'appellent le "Leibniz alsacien" et que d'autres affirment que sa gloire ne fut éclipsée que par celle de Kant.

Dans son article de 124 pages, Lambert démontre une connaissance assez complète des contributions sur la question (Kircher, Morland, mais aussi Cassegrain, Sturm, Hase). Comme ce dernier, il considère qu'il est possible de penser la diffusion du son sur le même modèle que la diffusion de la lumière, en rayons linéaires. Cette approche étant contestée par Newton, il cherche à la démontrer à partir d'une analyse toute théorique et géométrique de l'écho. Pour l'analyse mathématique du porte-voix, un "abyme", il introduit les notions de rayons phoniques et de ligne phonique.

Après de savants calculs, il arrive à définir une manière de calculer l'amplitude d'un porte-voix. Un porte-voix pourrait se faire entendre 15 7/20 fois plus loin qu la voix qui parle. Si un homme peut se faire entendre à une distance de 400 pieds, ce porte-voix se fera entendre à 6284 pieds. En application de ses analyses catoptriques, il recommande l'adoption pour la fabriques de portes-voix de cônes tronqués. Tout ce qui est valable pour la propagation du son étant valable pour la propagation de la lumière, Lambert imagine que l'on pourra créer des porte-lumière qui permettront d'illuminer les champs de bataille ou, plus simplement, les rues et les théâtres.

Il est peu probable que les chaudronniers en charge de la fabrication des porte-voix à la fin du 18ème siècle aient lu la complexe démonstration mathématique de Jean-Henri Lambert. Ecrite en français, et bien que publiée à Berlin, la contribution de Lambert n'a été que peu reçue directement dans le monde germanophone.(23).

-

Le porte-voix dans le cours de physique d'Emmanuel Kant

Emmanuel Kant ne cite pas la contribution de Lambert dans les notes de ses cours de physique à Dantzig (1785). Il faut dire que les cours de physique ne sont pas la priorité du philosophe, alors en pleine période créatrice d'oeuvres morales et politiques. Les quelques lignes qu'il consacre au tuba stentoreophonica viennent après quelques réflexions, assez banales, sur l'echo. (24)

(22) LAMBERT, J.H., "Sur quelques instruments acoustiques". Histoire de l'Academie Royale des Sciences et des Belles Lettres, Berlin, 1763, 87-124. Recension dans le Journal Encyclopédique, juillet 1770, pp. 32-34 ; Recension dans Le Mercure de France, mars 1772, pp. 176 et mentionné dans Le journal littéraire, vol.I, Berlin, sept.-oct.1772, p.178

La bibliographie de et sur Jean-Henri Lambert est importante. Voir, ente autres, la notice de la BNF et l'article de Wikipedia.fr qui lui sont consacrés.

Une des deux planches de l'article "Sur quelques instruments acoustiques" de Jean-Henri Lambert (1763)

(23) Elle n'est pas citée par le grand médecin suisse Von Haller, dont la bibliographie sur le sujet est importante. VON HALLER, A. Elementa physiologiae corporis humani . V5, Sumptibus Francisci Grasset,, Lausanne, 1769, p.254. Voir cependant ERXLEBEN, J.C.P., Anfangsgründe der Naturlehre , ! 282-283, Johann Christian Dieterich , 1772, pp.226-228 ; GEHLER, J.S.T. "Sparchrohr", in Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten, Band 4, 1791, pp. 168-171

"Tuba stentoreophonicata porte-voix, tuba acustica cornet acoustique. Le son est d'autant plus fort que ma voix qie l'ouverture du porte-voix est grande. Si vous le portez à l'oreille, vous pouvez l'utiliser comme cornet acoustique. S'il mesure 4 pieds 4 pouces de long, il doit être de 13 pouces en moyenne et 1 1/2 à l'embouchure, de manière telle que le son soit de 12 1/2 plus intense que lorsqu'il est produit par la bouche. En mer, on a besoin du porte-voix, et à terre, on peut également l'utiliser pour commander dans le port pour commander." (Traduction A.L.)

Emmanuel Kant

(24) KANT, E., "Danziger Physik - Kleinere Vorlesungen" (1785) in Gesammelte Schriften, Vol.XXIX. Walter de Gruyter, 1980, p.148

-

G,ottfried Huth crée le mot Telefon

Cependant, la contribution de Lambert suscite suffisamment d'intérêt pour que trente-trois après sa parution, elle soit traduite, en en allemand par le professeur de mathématiques Gottfried Hüth (1762-1828) (25) Huth est professeur de physique et de mathématiques à Francfort-sur-l'Oder. Il a lancé en 1789, de la première revue d'architecture, l'Allgemeines Magazin für die Bürgerliche Baukunstentend par laquelle il entend vulgariser des connaissances réservées, jusque-là, à des spécialistes. (26).

Huth ne se contente pas de traduire l'article de Lambert, mais y ajoute trois commentaires. Dans le troisième, intitulé "À propos de l'application du porte-voix à la télégraphie", il explique comment, au lieu du télégraphe optique, il est possible, avec l'aide de porte-voix ordinaires, tels que ceux utilisés en mer, d'établir une communication à grande distance. Des stations de porte-voix doivent être installées sur terre, à des intervalles choisis, en vue de transmette les informations dans un langage crypté. Il pense que son appareil est assez différent du télégraphe optique et mérite donc un autre nom. Il forge donc, à partir de racines grecques, le mot Telephon et propose également un équivalent allemand, Fernsprecher.

L'idée de créer un réseau terrestre de stations de porte-voix n'est pas tout à fait neuve. Athanasius Kircher l'avait déjà formulée dans sa Phonurgia Nova et on en trouve également la proposition dans une oeuvre de divertissement philosophique, d'inspiration spinoziste, Les voyages et aventures de Jacques Massé, de Simon Tyssot de Patot écrite en 1710, publiée en 1712 ou 1714.(27). La proposition de Hüth trouve cependant une signification nouvelle, alors que la France révolutionnaire commence à déployer un réseau de stations pour le télégraphe Chappe.

L'article de Hüth et le modèle de porte-voix de Lambert obtiennent une audience discrète, mais internationale et durable. Une recension critique du Jenischen Allgemeine Litteratur Zeitung est traduite en anglais, en 1798, par The Analytical Review, Or History of Literature, Domestic and Foreign, on an Enlarged Plan (28) et est même cité dans la presse quotidienne britannique (29).

C'est surtout le livre Die Akustik (1802) d'Ernst Chladni (1756-1827), le grand physicien allemand considéré comme le fondateur de l'acoustique moderne, qui va assurer la notoriété de Lambert et de Huth, mais aussi du mot Telephon, au point que la traduction française, Traité d'acoustique, publiée en 1809 est souvent considéré comme la première occurrence du mot téléphone. Il l'est, de fait, en français (30). Mais le traité de Chladni est traduit de l'allemand, a été originellement publié en 1802 à Leipzig et la création du mot Telephon doit bien être attribuée à Gottfried Hüth, ce qu'oublient les dictionnaires étymologiques (31).

La première occurrence du mot téléphone en français :in CHLADNI, E., Traité d'acoustique, Courcier, Paris, 1809, p. 289.

-

En attendant le téléphone

Les recherches théoriques du 18ème siècle, dégageant la théorie du son de la prégnance des théories de l'image héritées d'Aristote et conduisent à un modèle théorique du porte-voix - celui de Lambert - et à un projet technique de réseau - le Telephon de Huth. Le modèle de Lambert sera peu contesté durant le 19ème siècle et la contribution de Huth assez rapidement oubliée. Mais durant le 18ème siècle, la speaking trumpet, le porte-voix, vont s'imposer dans la pratique quotidienne et dans l'imaginaire social. Quant aux travaux de Chladni, ils vont révolutionner l'acoustique, notamment en fournissant pas la première fois une image graphique des sons, les fameuses "figures de Chladni". Il faudra attendre le dernier quart du 19ème siècle pour que, grâce à une expérimentation avec un porte-voix et une réflexion renouvelée sur la transcription graphique des sons, Graham Bell découvre le principe du téléphone.

Quoi qu'il en soit, dans la pratique, c'est le porte-voix conique qui s'impose au 18ème siècle dans l'usage qu'en font les marins. Deux traités de marine témoignent de ce que leurs auteurs sont au courant des débats théoriques, des incertitudes sur leurs conclusions. Jacques Bourdé de Villehuet regrette que le porte-voix elliptique, réputé plus efficace, ne soit pas d'usage, le porte-voix ordinaire n'étant pas "avantageux parce que les rayons sonores se divergent à la sortie de l'instrument".(32).

André Lange, 9 mai 2019

(25) J. H. Lamberts Abhandlung über einige akustische Instrumente: Aus dem Französischen übersetzt nebst Zusätzen über das so genannte Horn Alexanders des Großen, über Erfahrungen mit einem elliptischen Sprachrohre und über die Anwendung der Sprachröhre zur Telegraphie von Gottfried Huth, Berlin 1796

(26) JANNIERE H., SABOYA M., "Architecture, Revue d'", Encyclopedia Universalis France.

(27) TYSSOT DE PATOT, S., Voyages et aventures de Jacques Massé, L'Aveugle, Bordeaux, 1710. Réédition, Editions Amsterdam, 2005. Voir RONZEAUD, J., "L’espace dans les utopies littéraires du règne de Louis XIV", Études littéraires Volume 34, Numéro 1–2–hiver 2002, pp. 277–294

(28) Recension in Jenischen Allgemeine Litteratur Zeitung, n°147, Mai 1797, pp., 358-359 ; The Analytical Review, Or History of Literature, Domestic and Foreign, on an Enlarged Plan, Volume 26, 1798, p. 84. Voir également recension in Göttingische gelehrte Anzeigen. 1797 v.1., p.287 ; recension in Neue allgemeine deutsche Bibliothek, 1797, pp252-255.

(29) The Ipswich Journal, 2 December 1797.

(30) CHLADNI, E., Die Akustik, Breitkop und Härtel, 1802. p.239. Traduction française : CHLADNI, E., Traité d'acoustique, Courcier, Paris, 1809, p. 289.

(31) Voir, par exemple, l'article "Telephon" du DWDS dont le corpus Deutsches Textarchiv (1473–1927) ne contient pas le texte de Huth et donne le traité de Chladni comme première occurrence et l'article "Téléphone" du Trésor informatisé de la langue française, Centre National de ressources textuelles et lexicales

Description du porte-voix de Lambert dans JANIN J.C., Cours de physique de l'École polytechnique. Tome 2 , Mallet-Bachelier, 1859, p.485

Les figures de Chladni

(Source : D. Khuê Lê-Huu/ Youtube)

(32) Article "Porte-Voix" in BOURDE DE VILLEHUET, J. de Manuel des marins; ou , Explication des termes de marine., L'Orient, 1773, P; 164. Article "Porte-voix" in Encyclopédie méthodique : Marine, Tome 3, Panckoucke / Plomteux, Paris/Liège, 1787, p.212.